小田原高校中等教育史料館、地域と共に歩む125年の教育遺産

―令和2年開館、三つの展示室で紡ぐ「学校の記憶」と「地域の記憶」―

小田原高校中等教育史料館は、令和2年(2020年)の創立120周年を記念して設立。この施設は、3つの展示室を相互に関連付け、一つの複合施設として運営さている。明治時代から現代までの120年にわたる中等教育の歴史を網羅する貴重な史料が展示されており、地域社会や卒業生、生徒、保護者、教職員など、幅広い人々に学校の伝統と歴史を伝える役割を果たしている。

■神奈川県内唯一の「継承拠点」

特筆すべきは、神奈川県内で唯一、明治以降の中等教育史料をまとまった形で保存している高校である点。関東大震災や太平洋戦争、校舎の全面改築などにより、多くの学校が歴史的資料を失う中、小田原高校は奇跡的にこれらを受け継いできた。この点では、全国的にも数少ない例の一つとして注目されている。

■地域交流のハブとしての役割

さらに、この史料館は単なる展示施設にとどまらず、地域社会との交流を深める場としても機能している。地元の歴史愛好家や教育関係者にとっても、貴重な学びの場となっており。特に、学校教育においては、ここで展示されている資料を活用した企画展も開催され、生徒たちでなく、一般の方にも自校の歴史について深く学ぶ機会を提供してる。

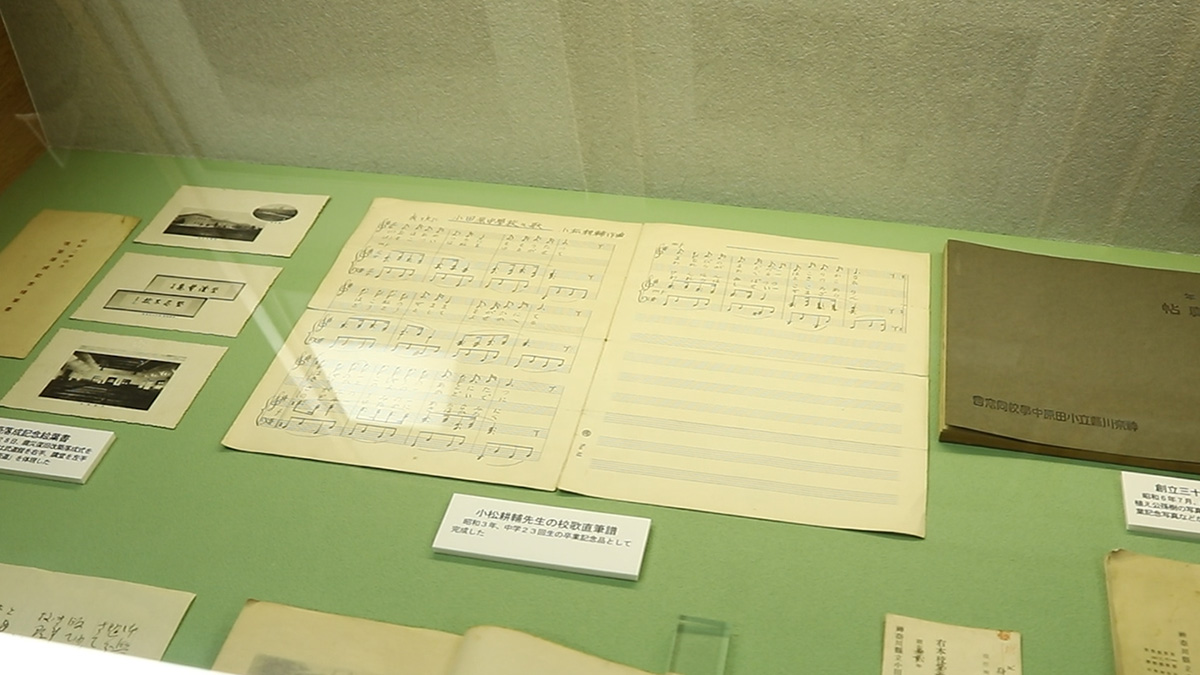

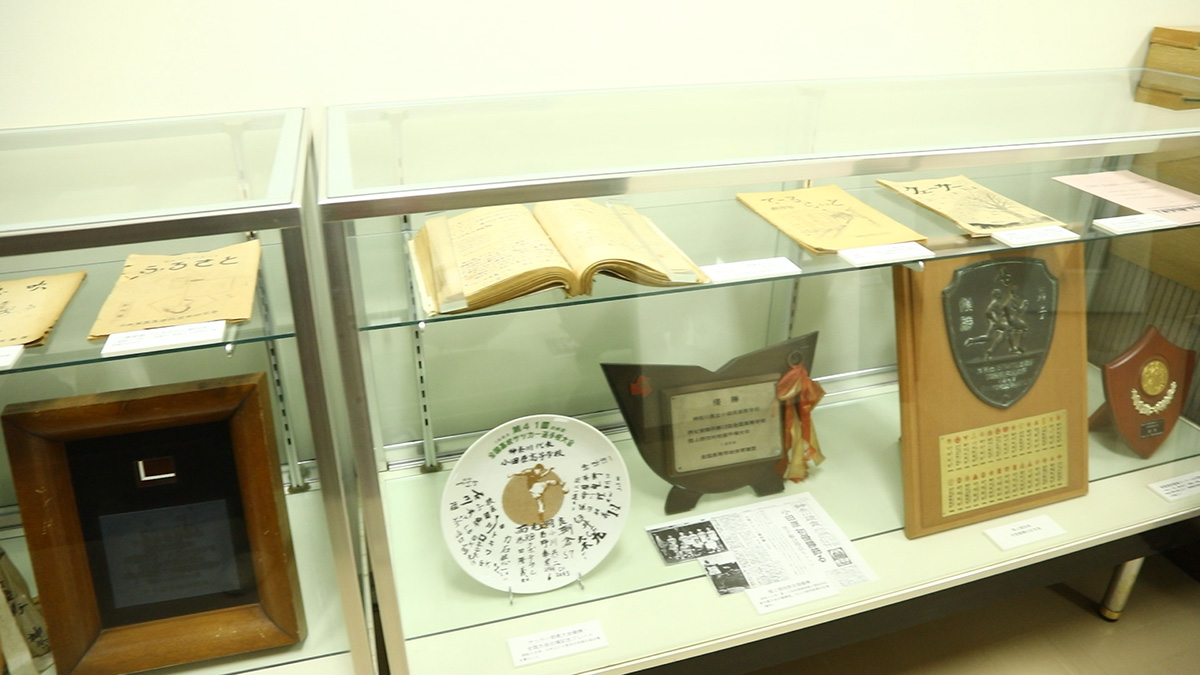

「校史展示室」時代を超えて受け継がれる伝統と誇り

小田原高校中等教育史料館では、明治から令和に至るまでの学校の歩みや、その時代ごとのエピソード、貴重な展示品が来館者を迎えている。各時代を彩るエピソードとともに、史料館の見どころを紹介する

■ 明治時代 ― 創立と質実剛健の精神

1900年(明治33年)、地域の人々の熱意と努力により「神奈川県第2中学校」として創立された小田原高校。その前史には、戦国時代の小田原城や江戸時代の集成館、そして明治維新後の藩校廃止を経て中等教育を守ろうとする地域の思いがあった。

初代校長・吉田庫蔵先生(吉田松陰の甥)は、二宮尊徳の教えをもとに「至誠・勤労・分度・推譲」を重んじ、質素な生活と厳しい規律を生徒に求めた。ズボンにポケットを作らない、冬でも手袋をしない、自転車は贅沢品で徒歩通学を推奨するなど、「質実剛健」の校風が築かれ、校訓「至誠」「手足」「堅忍」「不抜」として今も受け継がれている。

■大正時代 ― 新たな校地と皇族の学び舎

大正3年には現在地へ移転。小田原には宮家の別邸や皇室の御用邸もあり、閑院宮春仁王殿下が学習院から転入し、5年間本校で学んだことも紹介されている。

また、1923年(大正12年)の関東大震災では校舎が半壊、生徒10名が犠牲になるなど、困難を乗り越えてきた歴史を刻んでいる。

■ 昭和時代 ― 戦争と復興、そして共学へ

戦前・戦中は、卒業生の寄付による校歌制定や、軍需工場への動員など、時代の荒波に翻弄された。特に昭和19年以降は授業がほとんど行われず、生徒たちは軍需工場で働く日々を送り、命を落とす者もいた。

戦後は校章が新しくなり、女子生徒も入学。図書館やプール、体育館などの施設整備が進み、文化祭(学校祭)も始まった。昭和40〜60年代には武道館や体育館の新設、敷地内の南側が県の天然記念物に指定されるなど、学校の発展の経緯を知ることができる。

■平成時代 ― 100周年と新たな統合

平成13年には創立100周年記念式典が小田原アリーナで盛大に開催され、3200名が参加した。記念講演には脚本家・山田太一氏を招くなど、地域と学校の強い絆を感じられる。 平成16年には県立小田原城内高校と統合、校舎も全面改築され、部室や弓道場など新しい施設が整備された。

■令和時代 ― 伝統と未来への継承

令和に入り、120周年記念事業を経て、今後も10年ごとに記念行事が計画されている。部活動も文武両道の伝統を守り、運動部・文化部ともに全国大会で活躍するなど、学校の活気は今も健在だ。

★時代を越えて受け継がれる「学びの証」。教材展示室は、小田原高校と地域の教育の歩み、そして未来へのバトンを実感できる貴重な空間だ。

「教材展示室」― 明治から令和へ、学びの軌跡をたどる希少コレクション

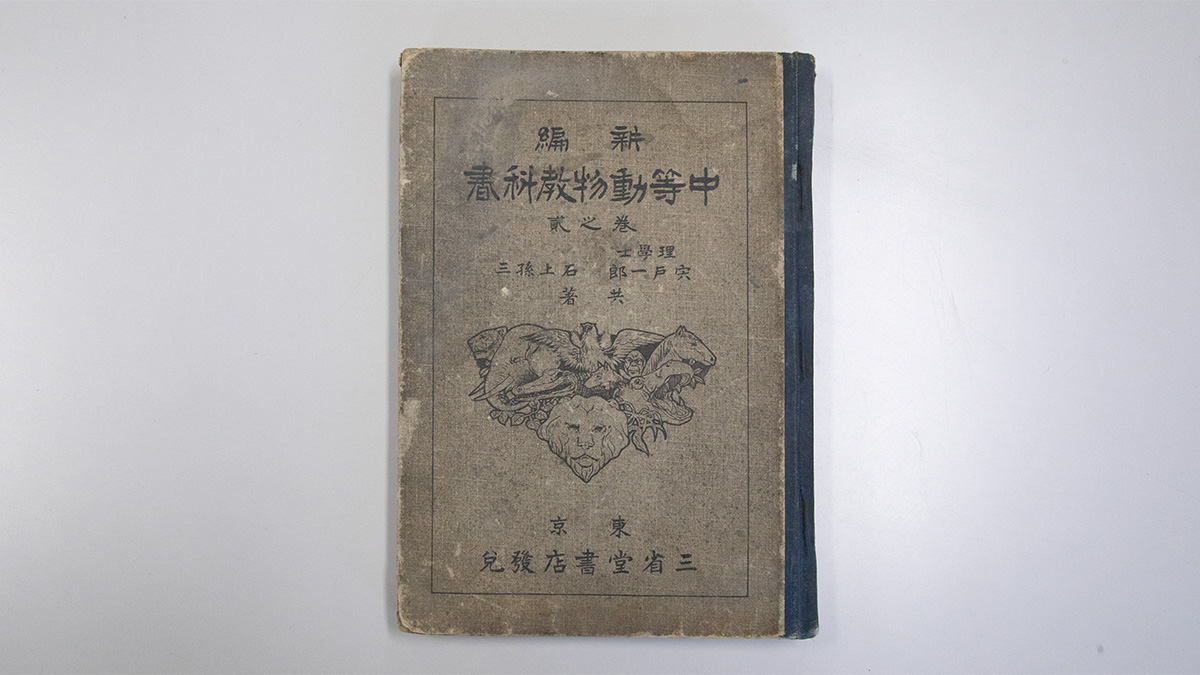

小田原高校資料館の「教材展示室」では、明治の創立時から現代に至るまでの教科書や教材、そして絶滅危惧種の標本など、時代ごとの学びの証が一堂に展示されている。

■ 明治以降の教科書が語る学びの歴史

展示室中央には、明治時代からの教科書がずらり。神奈川県でも貴重な現存資料であり、周囲には各教科の教材が並ぶ。大正時代の試験問題や生徒ノート、昭和戦前・戦中の教科書や教練教材、さらには戦後の墨塗り教科書や、物資不足の中で新聞紙を自分で切って冊子にした「暫定教科書」など、激動の時代を生き抜いた生徒と教師たちの工夫が垣間見える。

■希少な剥製標本と絶滅危惧種

生物教材コーナーでは、タンチョウ・マナヅル・ナベヅルの3種の鶴、野生絶滅となったトキやチョウザメ、ライチョウ、オガサワラオオコウモリなどの剥製標本が並ぶ。これらは、明治末の校舎火災の際に先生や生徒たちが命がけで救い出した逸話も残る。

また、ワシントン条約や国内希少野生動植物種に指定されている標本も多く、生物多様性や自然保護の大切さも伝えている。

■教育者たちの情熱と地域とのつながり

大正時代には、閑院宮春仁王殿下が在籍し、伊藤和貴先生が貴重な標本を多数収集。伊藤先生は後に高知に戻り、牧野富太郎博士とともに博物学の発展に尽力した。先生が作成した苔の標本や、殿下が採集した植物標本など、教育者と生徒の協働の歴史が今も残されている。

■ 理科・社会・美術など多彩な教材

物理教材には明治時代の顕微鏡や鉱物標本、昭和24年購入の大型反射望遠鏡(京都・西村製作所製)など、当時の最先端機器が並ぶ。

地理教材では、明治34年開校時に購入された「ゴムの製造順序」模型、歴史教材には世界史・日本史の家系図(明治34年・45年購入)、貨幣や踏絵、甲冑などの模型も。

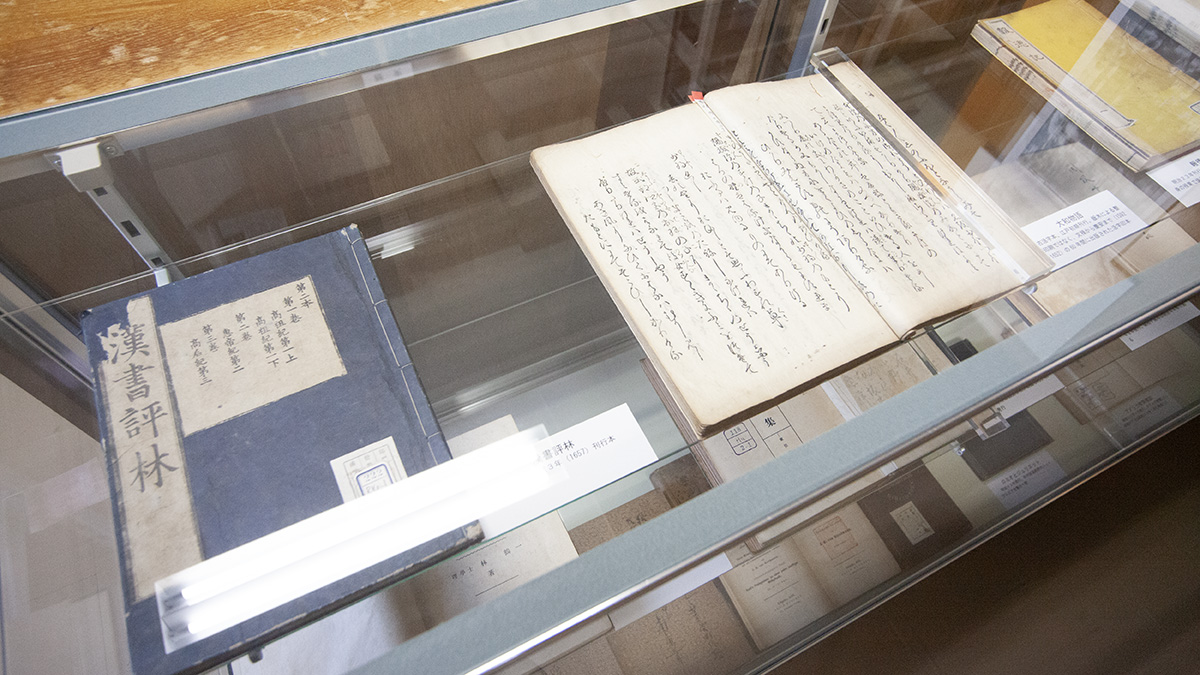

小田原高校資料館の「図書展示室」には、学校創立以来、先生方が参考図書として大切にしてきた和漢の古書が数多く並ぶ。特に江戸時代刊行の社会・文学に関する書籍は、学術的にも評価が高い。

展示室には江戸時代に刊行された和漢書が平積みで展示されており、明治期に先生方が参考図書として購入したものが中心だ。中国の歴史や社会、文学に関する内容が多く、当時の学問の幅広さと深さを今に伝えている。

■慶應義塾・大沼教授による学術調査

これらの和漢書は、(当時)慶應義塾大学・大沼教授による調査と目録作成が行われ、特に江戸初期・前期のものが非常に貴重であるとの評価を受けている。学術的な価値も高く、地域の教育文化財としての側面も強い。

■貴重・古活字本「大和物語」

中でも最も貴重とされるのが「古活字本・大和物語」。これは活字によって印刷されたもので、それ以前は「写本」と呼ばれる手書きの本が主流だった。活字本の登場は出版文化の大きな転換点であり、その現物が現存していること自体が大きな価値を持つ。

★知の蓄積と教育の歴史が息づく図書展示室。小田原高校が誇る「学びの宝庫」は、これからも地域と次世代に受け継がれていく

明治の「博物」授業から知る ― 教育教育の軌跡 ―

小田原高校に長く受け継がれてきた生物標本の数々。それらがどのように授業で活用され、また今日まで保存されてきたのか。文献「小田原高校百年の歩み」をみながらその背景を、神奈川県立小田原高等学校同窓会 樫友会 史料委員会 仮野慎一 委員長に伺った。

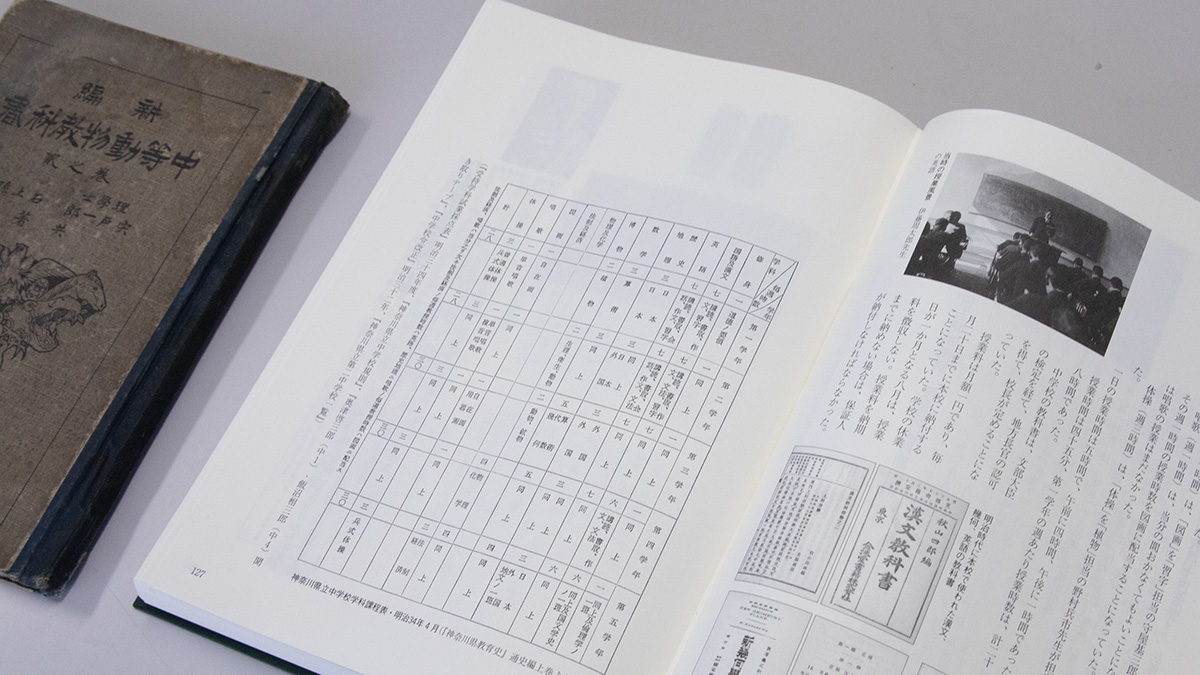

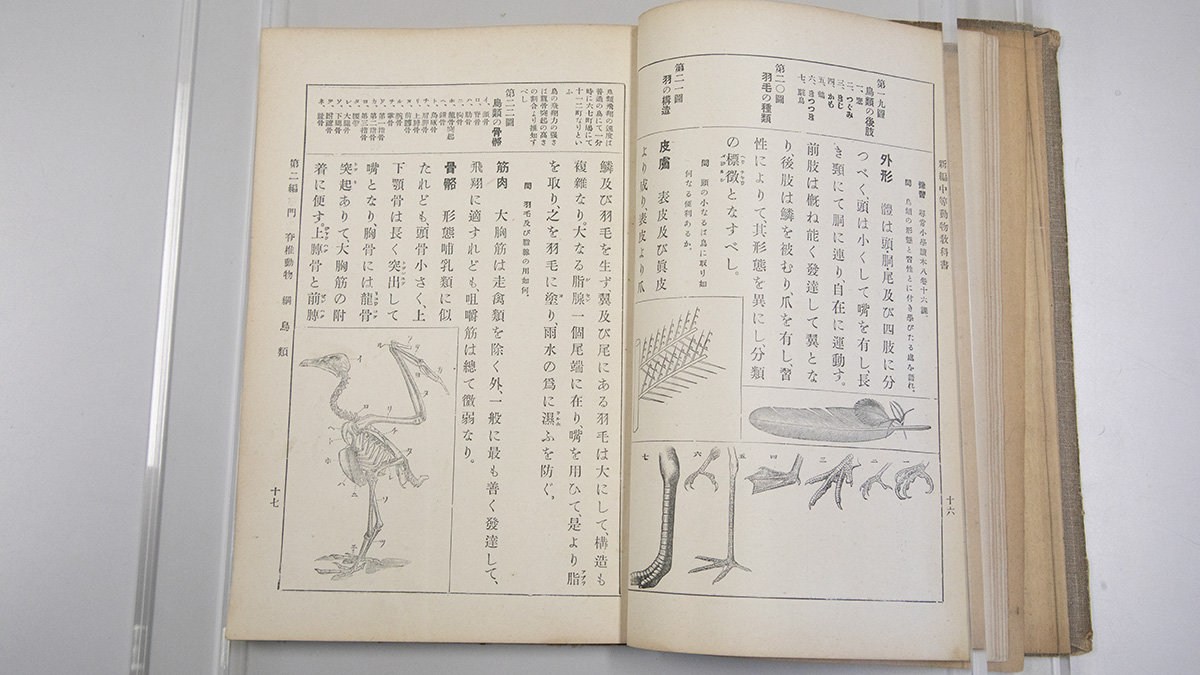

「明治時代、小田原高校では『博物』という教科があり、週2時間の授業が行われていました。1年生では植物、2年生では生理・衛生・動物、3年生になると動物と鉱物を学び、4・5年生では物理・化学へと進んでいきました」と仮野委員長は語る。

これは神奈川県の当時の学科課程表に準じたものであり、実際に当時使用されていた動物の教科書も、同校史料館に今も大切に保管されている。

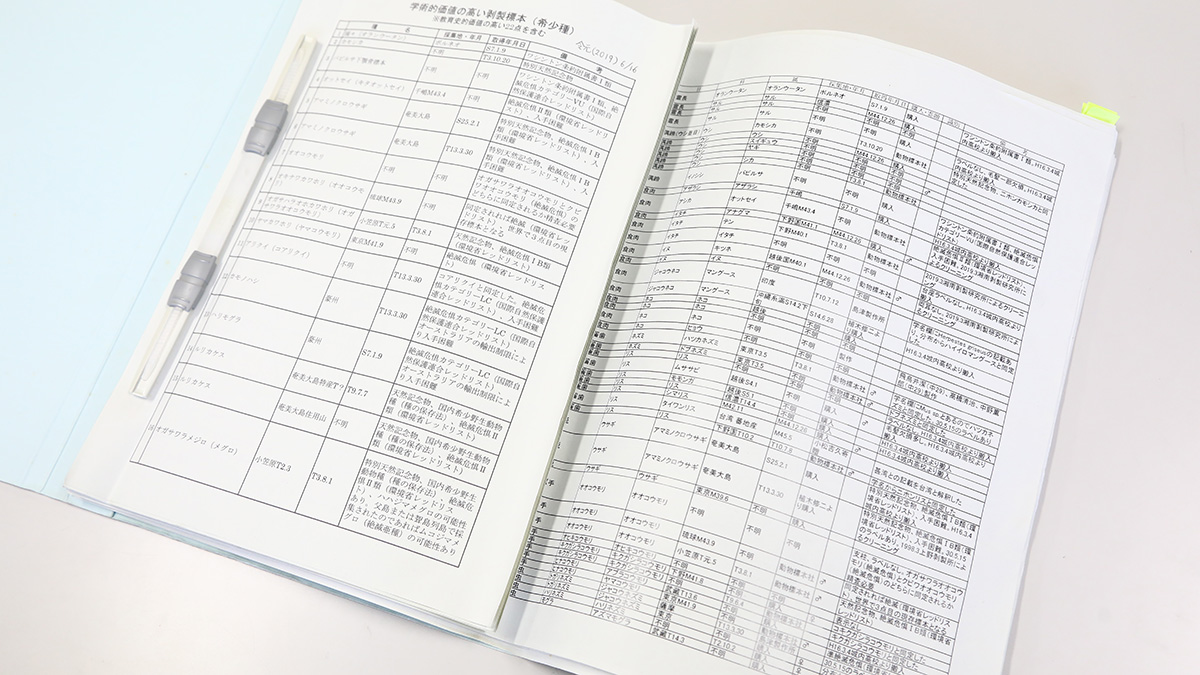

さらに、剥製標本や液浸標本についても詳細な目録が残されており、種名、学名、採集地、年月、取得方法(購入または寄贈)などの情報が表形式で整理されている。中には絶滅危惧種やワシントン条約に掲載された種も含まれており、教育資料としての価値は非常に高い。

これらの目録は、かつて生物科を担当していた藤野雄二先生(平成4〜16在籍)が、一点一点の標本を実際に確認しながら作成したものであるという。仮野委員長は「歴代の先生方が標本を大切に保存してくださったおかげで、今も当時の教育の息吹を感じることができる。本当にありがたいことです」とお話いただいた。

125年の小田原高校中等教育史料の軌跡をたどる――史料委員会 仮野慎一 委員長に聞いて

記者:本日はよろしくお願いいたします。まず初めに、史料館の設立についてお伺いします。史料館はいつ設立されたのか、そのきっかけや目的を教えてください。

委員長:平成16年に創立100周年記念事業として開設されました。目的は、生徒たち、先生方、保護者の方々、卒業生たち、そして地域社会の方々に、小田原高校と中等教育の歴史をご理解いただくことです。

記者:史料館で展示されている主要なテーマや特徴的な展示物について教えてください。

委員長:やはり小田原高校と中等教育の歴史を紹介することがテーマです。展示物では絶滅している「キタタキ」や「チョウザメ」などの生物標本が貴重です。また、3種類の鶴(タンチョウ、マナヅル、ナベヅル)が揃っているのも特徴です。

記者:展示物はどのように収集されたのでしょうか。特に貴重な展示物について、その背景も教えてください。

委員長:学校や同窓会が所蔵しているもの、卒業生が寄贈したものなど、さまざまな形で集めています。特に貴重な「キタタキ」や「チョウザメ」は学校が所蔵しているものです。

記者:資料館を訪れる方々の年齢層や目的について、どのような傾向がありますか。

委員長:傾向としては、50代より上の方が多いです。小田原高校の歴史を知りたいという目的で来館される方が多いですね。

記者:史料館は高校生にとってどのような教育的役割を果たしているとお考えですか。

委員長:やはり第一に、小田原高校の歴史を理解することが大きな教育的意義だと思います。また、地域社会や過去の先生方、先輩方のおかげで現在の小田原高校があるということを理解することも大変重要です。

記者:史料館を運営する上で、どのような課題や難しさがありますか。

委員長:人手不足が大きな課題です。私は史料委員会を担当していますが、高齢化が進み、世代交代がなかなかスムーズにいかず、人が足りないという問題を抱えています。

記者:今後、史料館として新たに取り組みたい企画や目標はありますか。

委員長:できれば展示品のデジタル化を進めたいと考えています。それぞれの展示品を撮影してアーカイブを作り、WEBなどで公開できればと思っています。

記者:地域社会との連携や、地域の文化・歴史との関係について教えてください。

委員長:小田原市の文化財課や中央図書館、小田原文学館、市団体などと連携し、資料の貸借や提供を行っています。また、生物標本については神奈川県立生命の星・地球博物館の学芸員の方々から標本の保存方法など、貴重なアドバイスをいただいており、大変感謝しています。

記者:史料館を訪れる方々に向けて、特に注目してほしい展示やメッセージはありますか。

委員長:やはり明治時代と、関東大震災より以前の大正時代の資料ですね。これは神奈川県全体で非常に少なくなっております特に県立高校の、教育資料は本当に、もう希少になっていまして、小田原高校にはそれらがたくさんありますので、ぜひ明治、大正時代の資料をですね、ご覧いただけたらと思います。

ご回答ありがとうございました。

企画展のお知らせ

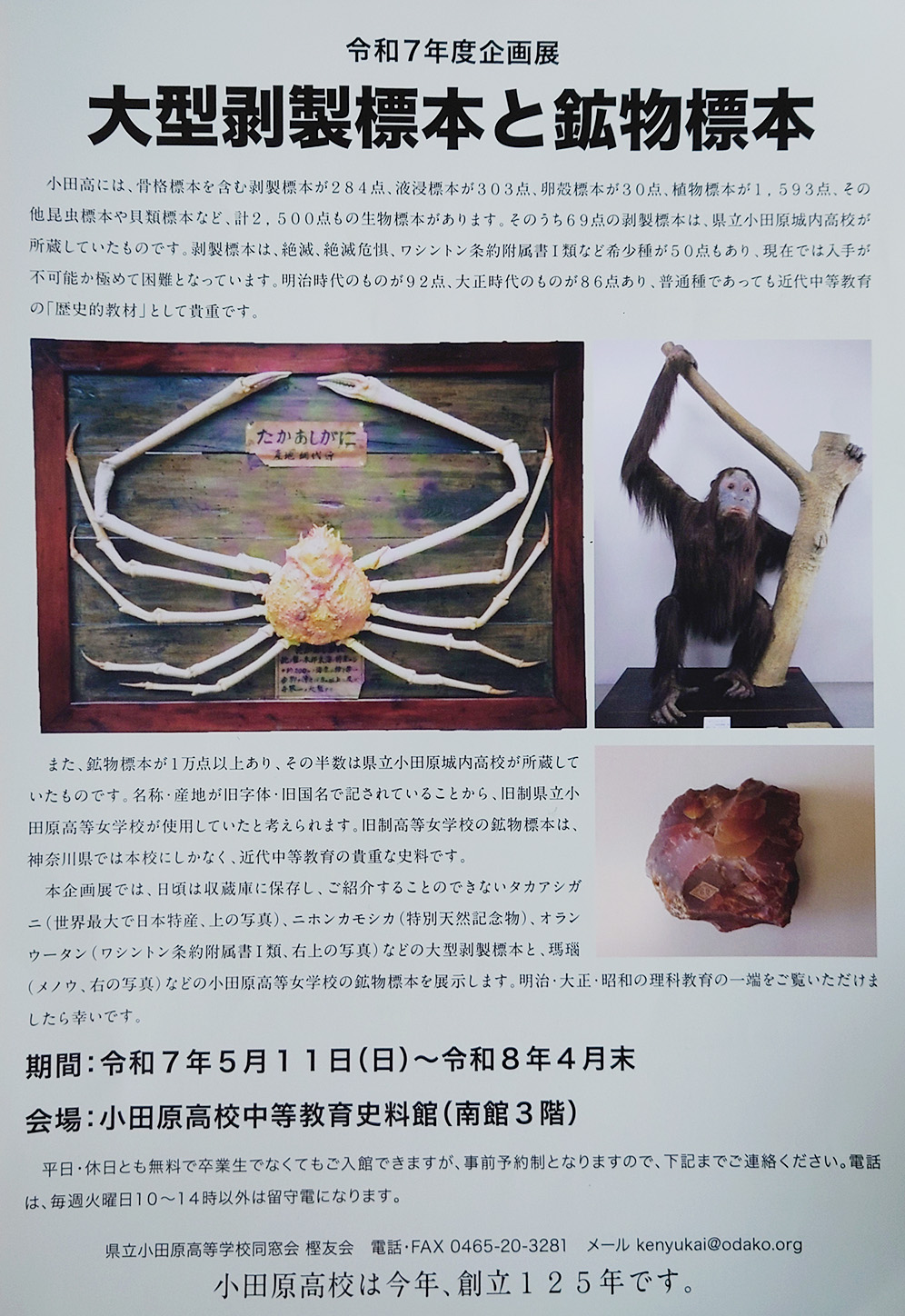

令和7年度企画展「大型剥製標本と鉱物標本」

開催期間・会場

期期:令和7年5月11日(日)〜令和8年4月末日

会場:小田原高校中等教育史料館(南館3階)

展示概要

神奈川県立小田原高等学校では、所蔵する貴重な大型剥製標本や鉱物標本を一般公開する企画展を開催いたします。通常は収蔵庫に保管されている、国内外の希少種や明治・大正期の教材としての標本を通じて、近代中等教育と理科教育の歴史に触れることができます。

この機会に史料館と合わせて、ご来場されてはいかがでしょうか。

主な展示内容

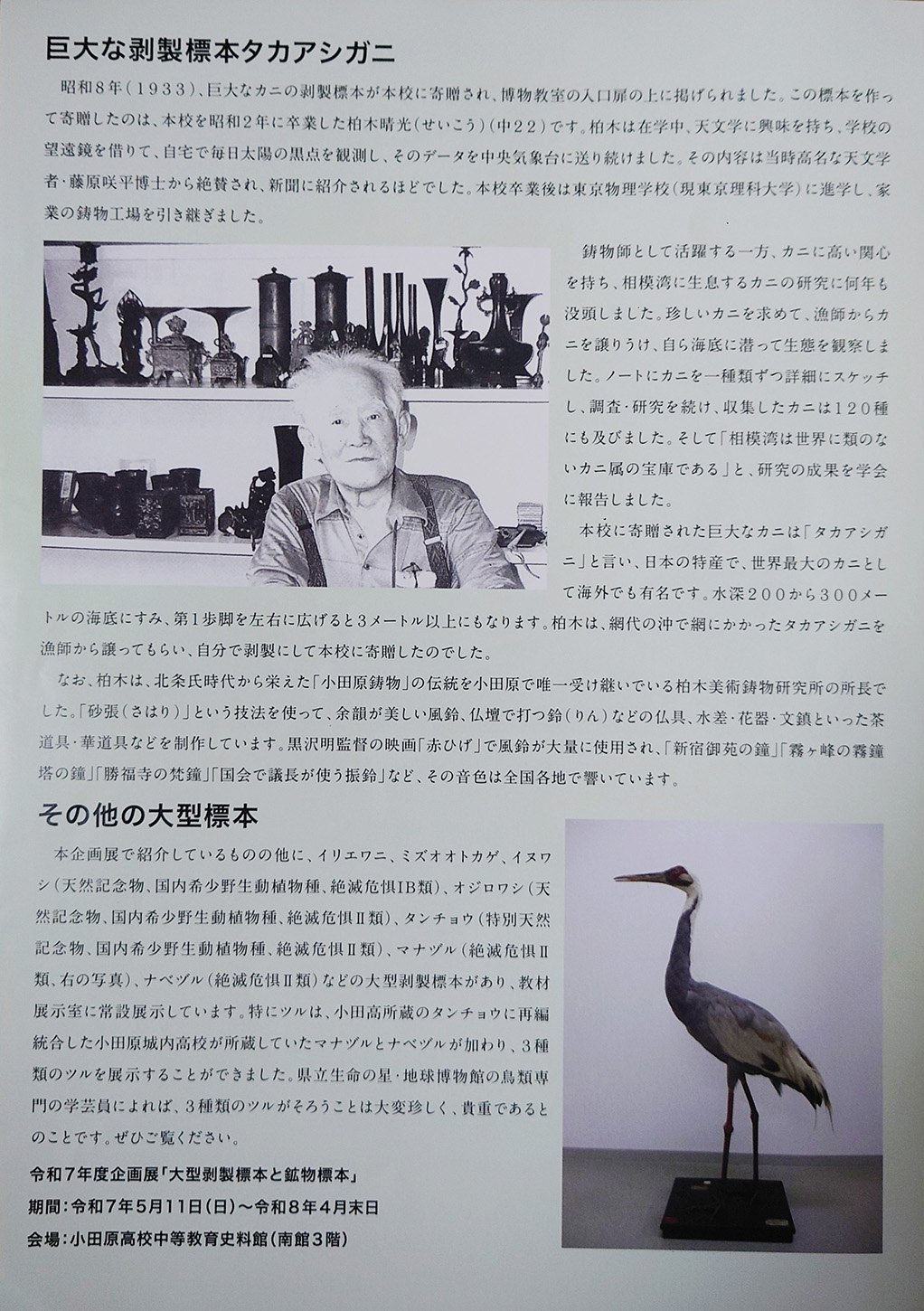

世界最大のカニ「タカアシガニ」(卒業生による剥製)

特別天然記念物「ニホンカモシカ」、オランウータン(ワシントン条約附属書Ⅰ類)

その他、マナヅル・ナベヅル・タンチョウなど大型希少鳥類標本

入館について

入館料:無料(平日・休日ともに)

対象:卒業生以外の一般の方も見学可能

注意事項:事前予約制となっております

ご予約・お問い合わせ

主催:神奈川県立小田原高等学校 同窓会 樫友会

電話・FAX:0465-20-3281

※毎週火曜日10時〜14時のみ電話応対、それ以外は留守番電話対応

メール:kenyukai@odako.org

URL : https://odako.org/history/exhibition-room

所在地

〒250-0045

神奈川県小田原市城山3-26-1

小田原高校南館3階

TEL/FAX

0465ー20ー3281

※毎週火曜日10時〜14時以外は留守番電話

電話のお掛け間違いにはご注意ください。

注意事項:入場は事前予約制となっておりますご注意ください。

コメント