国立科学博物館企画展

「琉球の植物 」レポート

開催期間:2009年3月24日(火)~5月17日(日)

開催場所:国立科学博物館 日本館1階企画展示室

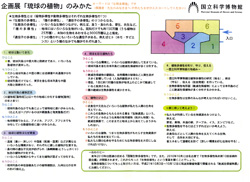

展示は六つのテーマに別れて展示されている。まずイントロダクションとなる。琉球列島の地史の解説した「1.琉球は動いていた」コーナー、次に琉球列島の自然を知る「2.琉球の植物区系と自然」コーナー、そして豊富な植物相の解説を行う「3.琉球の植物相はなぜ豊富」の3つが順に並んでいる。イントロダクション初めのコーナーでは、琉球列島の地史を鮮新世前期前(約300万年前)鮮新世後期(約250~170万年前)鮮新世末期~更新世中期(約170~30万年前)、完新世(約1万年前~現在)の地史にあわせてパネルで大陸と琉球列島の変化を解説。また、鮮新世後期には中琉球(トカラ列島の2つの島、奄美諸島、沖縄諸島)では多くの植物やハブ、イシカワカエルなど独自の分化が、列島の分離による遺伝子交流が妨げられていたことを例に解説、現在までその影響を受けていることを知ることができる。また地史を知ることで、琉球列島の独自の固有種が生まれていることを学べるはずだ。

3 琉球列島の植物区系とチャンプルー植物相

2のコーナーでは、琉球列島の自然を植物区系に関連付け各植物区系の解説がされている。まず、コーナー初めに植物区系についての解説があり、それぞれの特徴と固有種の標本が展示されている。植物区系についての解説だが、まず、ある地域に生育している植物のまとまりを植物相といい、その植物相の相違によって分けられた地域を植物区系と呼ぶのだそうだ。2のコーナーでは琉球列島の五つの植物区系に関しての解説がされていた。北琉球(大隈列島とトカラ列島の七つの島)、中琉球(トカラ列島の2つの島、奄美諸島、沖縄諸島)、南琉球(宮古諸島と八重諸島)、大東諸島、尖閣諸島の特徴が解説されているが、中でも北琉球と中琉球の間には、亜温帯と亜熱帯の境界がある点、また、大東諸島など一度も大陸に陸続きになったことがない島など気候と地域の特性を知ることができるようになっている。

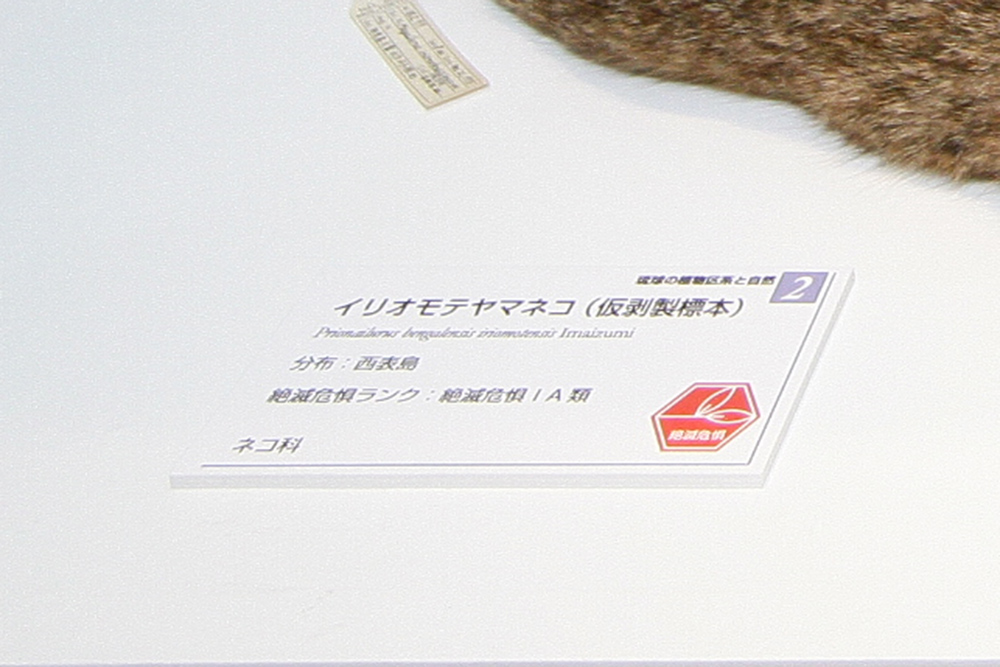

また、展示の特徴だが絶滅危惧生物の展示ラベルには赤い六角形の絶滅危惧マークが入っているのでこの点も注目して見てみよう。

特に琉球列島では固有種の絶滅危惧生物が多く知られているが、中琉球では、アマミノクロウサギ、ヤンバルクイナ、南琉球の展示では、カンムリワシやイリオモテヤマネコなど、広く知られている絶滅危惧動物の剥製標本なども展示されていた。

イントロダクションの最後となる3のコーナーでは多様な植物種と沖縄料理のチャンプルーにかけて日本本土、台湾、中国大陸、フィリピン、東南アジア、オーストラリアなど地域由来の植物が混ざり合っていることをチャンプルー植物相として紹介解説されている。

ここまでの、イントロダクションを通して琉球の植物区系の違いを理解し関連付けて次のコーナーを見ていくとよりわかりやすく展示を見られるはずだ。

展示の構成は、1海岸の植物、(①隆起さんご礁、②砂浜③海岸林)、2低地林、3山地林、4渓流沿い、5マングローブの生育環境に特徴のある植物が並べられている。どのコーナーで紹介されている植物も稀少なものばかりだが、渓流沿いの植物として紹介されているオリヅルスミレは、自生地がダムで水没し、野生では見ることができない絶滅危惧ランクの野生絶滅になっているものだ。是非ごらん頂きたい。

また、河川の流れに適応した渓流沿いの植物を紹介しているものとして、リュウキュウツワブキが展示されていた。

リュウキュウツワブキは大雨の増水により水没する渓流帯に生息、増水時の水圧に耐えられるように葉を細くするなどの形質を獲得し適応進化したということだ。

展示では、適応進化したリュウキュツワブキとそうではないツワブキとが並べられ比較し見ることができ、植物の分化を知ることができる。実際に葉の違いに注目してじっくりと見ていただきたいポイントだ。

展示の中からいくつか紹介しておこう。奄美大島の特産品の大島紬の染料として知られているシャリンバイが紹介。また、ヤエヤマアオキから作られる「のに茶」、ツルグミから作られる「くび木茶」など生活に密着した植物が乾燥標本と共に見ることができる。また、抗がん物質を含む植物として注目されている、ワダツミノキも展示され、生物資源としての視点からも脚光が浴びている自生植物を知ることができた。そのほか、ゲットウ(月桃茶)ヒラミレモン(シークワサージュース)なども原料となる植物標本と共に見ることができる。

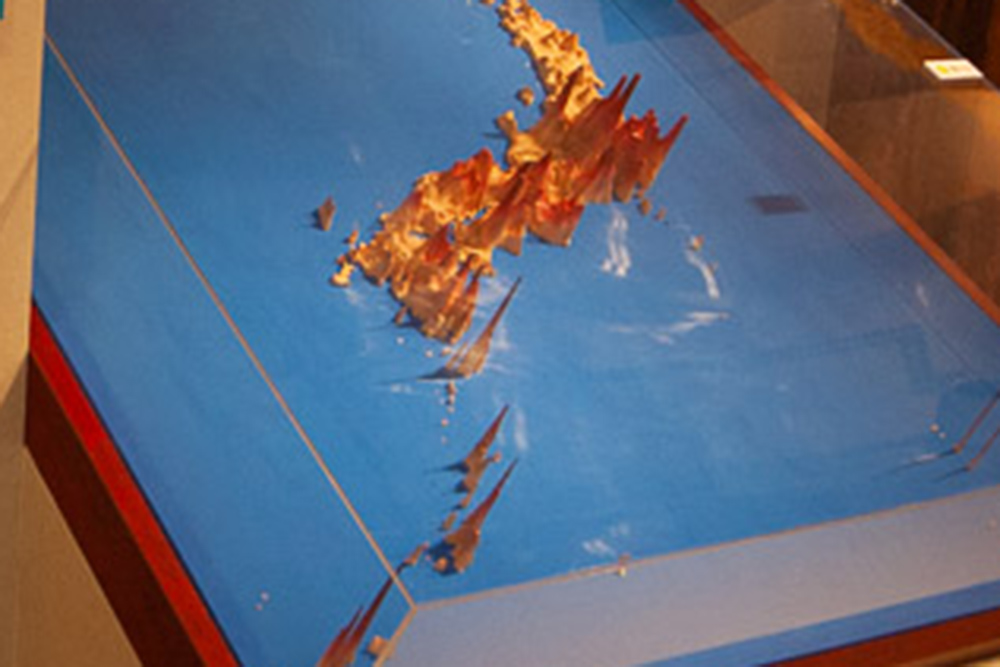

そのほか、植物の多様性を知る展示として「絶滅危惧植物の多様性地形図」が紹介されている。これは2007年度環境省レッドリストに記載された2018種類の絶滅危惧植物(種子植物とシダ植物)の産地を、国立科学博物館などに収められた標本にもとづいて地図上にあらわしたものだ。絶滅危惧植物の種類数がどの地域に多く見られるかを高さであらわし立体的に見られるため「絶滅危惧植物のホットスポット」がわかるようになり、日本の絶滅危惧植物がどこに集中しているか知ることができる。地形図では、小笠原諸島の父島が最高峰でほかにも石垣島を始めとする琉球列島も高い山が見られることがわかる。是非実物を確認し日本の絶滅危惧植物の多さを実感して頂きたい。

・まず展示のテーマと見ていただく方に伝えたい事について伺わせてください。

「今回の「琉球の植物」展ですが、琉球の植物を通して生物多様性を知っていただければと思っております。」

「また皆さんにお渡しする展示解説のために今回2つの展示資料を作成しました。」

「一つは展示の小冊子で展示を写真資料で紹介しています。」

「もう一つ、用意したのは、どのような意図で展示しているかを解説した資料です。」

「これを見て頂いてお父さんお母さん、先生方が子供たちに「琉球の植物」展のみかたを伝えていただき。また一般の方が「琉球の植物」展を通して生物多様性を知ってもらえるようにという意図で作っています。」

「是非この資料を利用して頂きたいです。」

「また、展示を通し最終的には生物多様性の重要性を理解し知ってほしいというのが一番の目的なのですが、突き詰めれば生物多様性という言葉を知って帰ってもらえればいいと思っています。」

・展示の内容と見るポイントについてお聞かせ下さい。

「展示の内容ですが六部構成になっており1、2、3、がイントロダクションといったもの4、5、6がメインの展示になっています。」

「まず展示を理解するには琉球列島の位置を理解しないと、動物相と植物相のことがわかりません。展示の1、2、で琉球列島の植物相と動物相は地史に左右され影響を受けていることを知ってもらいたいと思っています。」「3のコーナーでは琉球列島がどうして植物の種が多いかを説明しています。ごちゃごちゃに混ざるという意味でチャンプルー植物相というわかりやすい言葉で解説していますので理解していただきやすいのでないでしょうか。ここまでがイントロダクションです。」

「4,5,6のコーナーでは琉球列島のうち亜熱帯を中心に植物の紹介をする形で企画展は進んでいます」。

「展示の説明には赤いマークがあると思いますが2008年に環境省から出ているレッドデータリストに載っている絶滅危惧種がわかるようになっています。」

「4のコーナーでは新緑の植物が彩る展示になっています。中でも、野生絶滅になっているオリズルスミレは是非見ていただきたいです。」

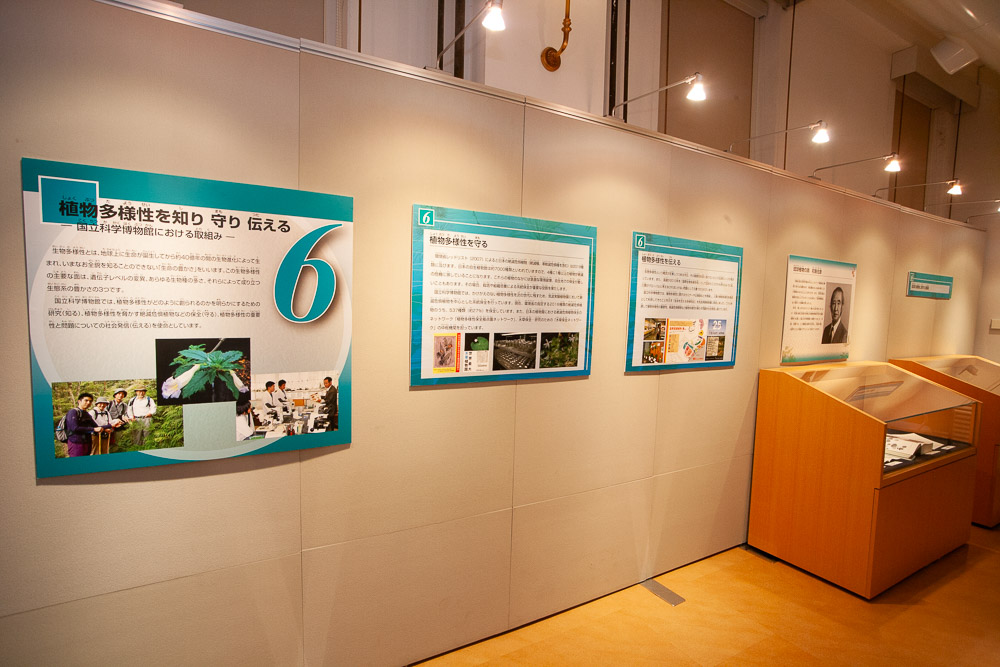

「最後のコーナーは国立科学博物館で行っていることの紹介です。ここでは植物多様性を知り守り伝えるがキーワードになっています。「知り」が研究で「守る」が保全で「伝える」が今回のような展示です。また今回の大きな目玉として「絶滅危惧植物の多様性地形図」を作って展示しています。是非見ていただきたい展示です。」

「展示されている、いろいろなものを通して理解して頂いき、植物の生物多様性がとても大切だということを知ってもらいたいと思います。」

「絶滅危惧植物の多様性地図」のメリットについて

「絶滅危惧植物の多様性地形図」の、山の高さのようなものですがですが、これは生物の種類を高さに作製したものです。これは日本の生物の多様性が高い地域がどこなのかということを一目で理解しやすいように、わかりやすくするメリットがあります。」

「今われわれが進めている研究を形にする。また博物館に収められてある資料を形にして、しかもその多様性が高い地域がどこにあるかをわかりやすく伝える手段として使っていこうと考えています。その第一弾として植物の絶滅危惧種というものを使ってこういう地図にしています。」

「絶滅危惧植物の多様性地図」から読み取れること

「「絶滅危惧植物の多様性地形図」を見ると、日本では小笠原の父島が一番高くなっています。これは、日本で一番絶滅危惧種の植物が多いことがうかがえます。また従来注目されている、屋久島、北海道だと大雪山、標高の高い中央アルプスも絶滅危惧植物の多様性が非常に高い地域といえます。」

「琉球列島も同じように島伝いに軒並み絶滅危惧種が集中していることがわかるかと思います。」

「また関東地方ではあまり植物の多様性が高いと思っていないですけれども、絶滅危惧植物ということで見てみると意外と高い山が浮きあがっています。これは湿地、水辺に生える植物が生息、生育していたんですが、近年の開発によってそのような環境が失われていることを反映してこのような結果になっていることがわかります。」

「「絶滅危惧植物の多様性地形図」ではこれらのことが容易に読み取ることができます。」

コメント