群馬県立自然史博物館

第32回企画展

「わかった!かわった?群馬の自然」 レポート

開催期間:2009年3月14日(土)~5月6日(水)

開催場所:群馬県立自然史博物館

3 「わかった!」ポイントを分野ごとに紹介

次のコーナーでは、今までどのような調査行われていたかを具体的に知ることができる。まず、「群馬の自然を記録する 地域の戸籍作り- 地域の生物調査を地形地質」コーナーでは奥多野(奥多野地域は 群馬県の西南部位置し埼玉県に隣接する県境の地域)調査と下仁田・南牧調査から得られた結果を分野ごとに見ることが出来る。まず両地域にまたがる四ッ又山や鹿岳の山の植物調査の結果から第3期調査(平成14年~16年度)では蘚苔類(コケ類)27科79種を確認されたこと、また、石灰岩の露出によりチチブハイゴケ、タチヒラゴケ、ホソホウオゴケなど石灰岩特有のコケが見られたことを紹介するパネルが展示されている。また過去五十年間群馬県内の古い標本の記録でしか知られていなかったオオヒキヨモギの自生を確認するなど、その成果の大きさを知ることができる。

それと、標本の産地情報は隠してある点に注目しておこう。これは産地情報が知られると盗掘される恐れがあるために伏せられているとのこと、希少な植物を保存する配慮が随所に見られる。

また、四ッ又山は自然が多く残されている地域で、このことが両生類と爬虫類からの調査からも分る。カジカカエルやナガレタゴガエルなど、きれいな渓流にしかすまないカエルが見られることでその地域の現状を知ることが分ったことが紹介されていた。

この地域の哺乳類では3種のネズミ類と2種のモグラ類の分布が確認されたそうだ。採取にはシャーマントラップ(生け捕り式なわ)が使われ、もっとも多く採られたのはヒメネズミで捕獲全体の約44%を占め、次にアカネズミ。またヒメネズミは春、夏の時期は地上、冬に地下を移動するなどの季節の変動により生息場所が違うことにより捕獲された年と捕獲されなかった年があったそうだ。展示では、これら3種のネズミ標本が並べられていた。

群馬県では、珍しい鉱物も採取されている。岩石を知るコーナーでは、群馬県で初めて発見された鈴木石、アンモニオ榴石などが拡大鏡を使い見ることができるよう工夫されていた。岩石の調査は引き続きも現在も継続し行っているそうだ。

その一つとして、かつて群馬周辺に海があり、その海流は、暖流と寒流の影響を受ける環境だったことをパネルで解説。暖流を好むボウシュウボラや寒流を好むウバガイなど多様な生息環境があったことを知ることができる。また、日本周辺から姿を消したカサガイの紹介では、絶滅したカサガイの仲間アクマエ・ミトラの化石を見ることができた。

また、サメにかかわる調査研究では、12種類の深海ザメが確認され、世界的にも重要な化石の産地であることを知ることができる。展示では、絶滅属のパラエトモプテルスのほかカラスザメ属、ヘラツノザメ属、ミズワニ属、アイザメ属などの化石の実物が展示され12種類の深海ザメを見ることができる。また、サメは軟体部でできているので小さな歯の化石しか残っていないことも知ることができる。

そのほかクジラの化石では、イルカの祖先に当たる、きれいなケントリオドン類の化石などもあった。

また、会場でもその大きな骨格標本で人目を引いていたのがパレオパラドキシア。富岡層群から発見されたこのパレオパラドキシアは、今から1100万年くらい前に絶滅し、化石は日本と北アメリカの環太平洋地域だけで発見されているもので、展示されている化石は非常に大型で世界最大級のものだそうだ。

5 白亜紀の群馬・山中地溝帯

化石を産出する群馬県の代表する地層は富岡層群と共に埼玉県小鹿野町から群馬県南西部を経て、長野県佐久穂町に至る山中地溝帯が知られている。この地域では多くの恐竜や新種化石が見つかっているそうだ。群馬県では4種類の恐竜の化石が見つかり、すべてこの地域から見つかっていることを知ることが出来る。最近では、ティタノサウルス形類の歯の化石が発見され今回の展示でも見ることが出来た。これまで、肉食の恐竜しか知られていなかったが、植物食の恐竜化石が初めて見つかったこととのことだ。

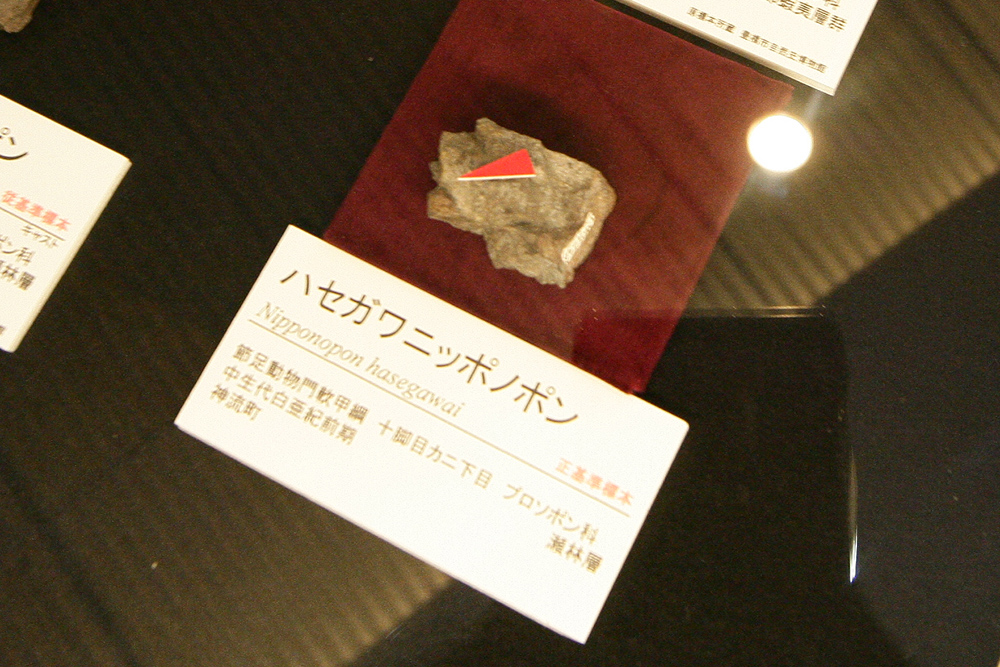

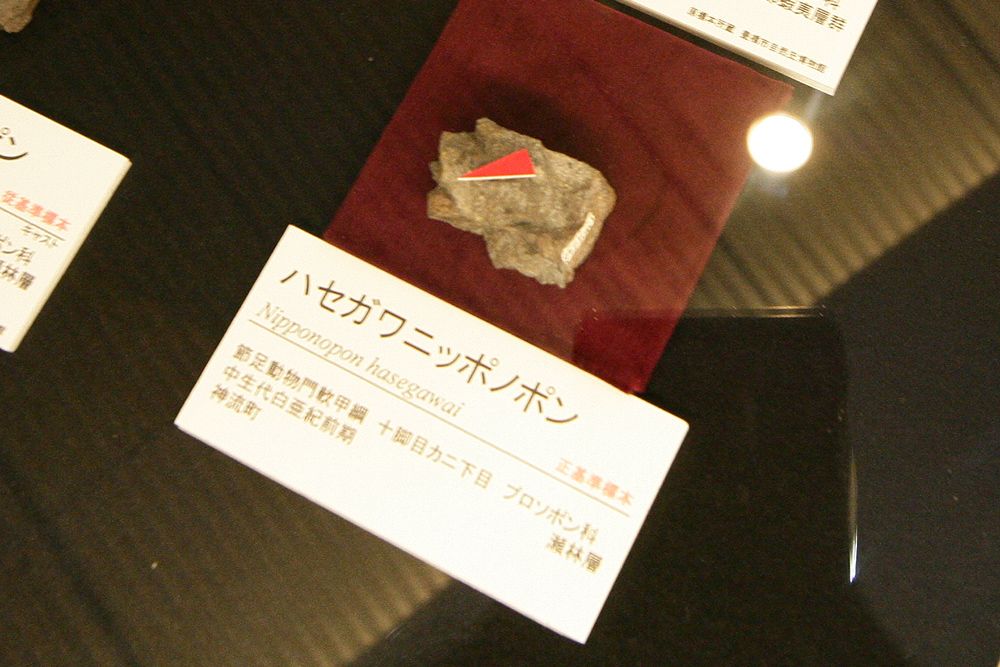

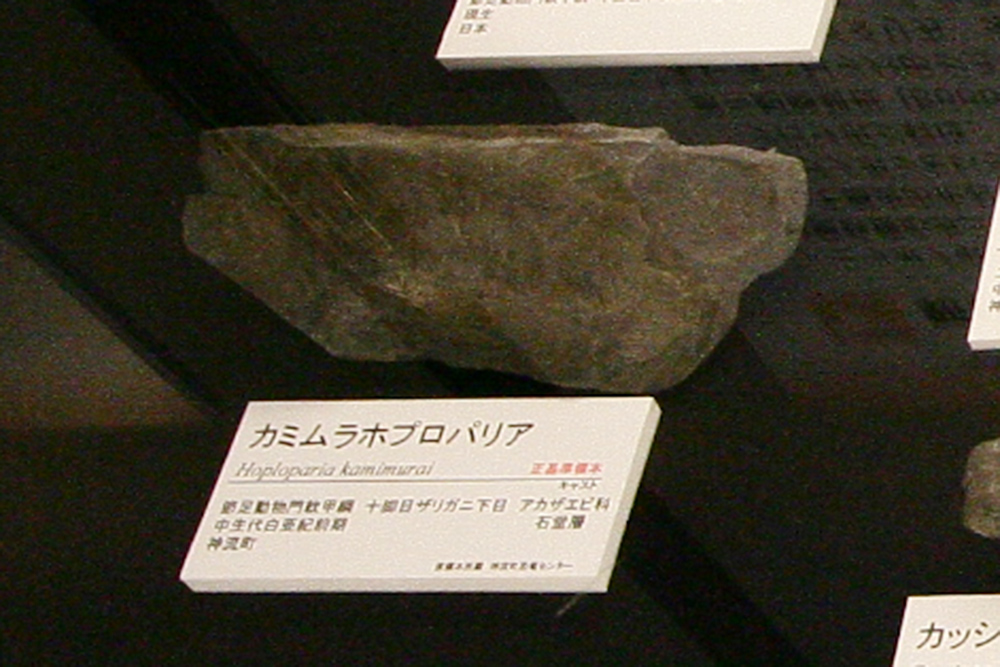

甲殻類では、カニの仲間で新発見のハセガワニッポノポン、エビ化石ではカミムラホプロパリアが群馬県で新発見された化石として紹介されている。

7 人為的な環境変化でかわってきたもの

まずは、特に群馬県内で変化の大きかった地域として、館林や邑楽などの地域を紹介。低湿地帯で沼が多いこの地域は、人為的な環境変化により、低湿地で生息していた植物が少なくなっていることを紹介している。具体的には、ミズニラ、オオアブノメは10年前実際に確認されていたものが現在では見られなくなっている点。そのほか、タチスミレは歩道工事によって過去5年間確認されていないなど植物の生育域の変化を知る解説がされている。

対照的に調査を行う過程で保護されている植物も紹介されていた。その中でも、絶滅の危機にあるコウホネとイヌタヌキモは、コウホネが一部移植を行い、イヌタヌキモは2007年に別地点でもみつかったことの解説と共にイヌタヌキモの標本も並べられている。

9 土壌動物から自然度を知る

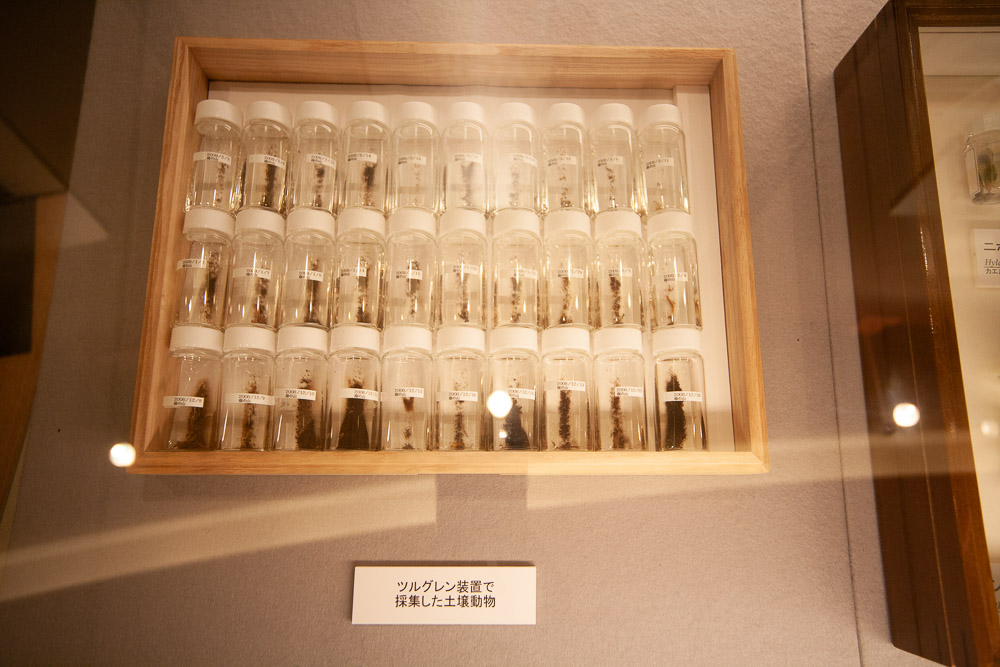

土壌生物の調査からは、調査に使用するツルグレン装置と調査から得られた土壌動物の標本とあわせて展示されている。ツルグレン装置だが、光を当てる照射部、その下には採取した土壌を入れ下に穴の開いた容器、下部には光を嫌って下に潜った動物が落ちる容器があり、土壌動物が採取できるよう工夫された装置だ。このツルグレン装置を使って採取した土壌動物のグループから自然環境の度合いが分り、その場所の「自然度」が判定できることが解説されている。会場には微小な土壌動物(カニムシ)を顕微鏡で観察出来る様に工夫されていた。このほか、里山に生息する代表的な両性類の解説と共にトウキョウダルマカエル、ニホンアカガエル、ニホンイモリなどの標本が並べられていた。

ツキノワグマが人に与える影響として、農作物を荒らす、人に危害を加える点。そのほか林業の被害では、クマが樹皮を剥がす被害を紹介。剥がされた樹木は真っすぐにきれいに育つことができず材木としての商品価値が低下すること、またダメージを受けた部分から成長に障害がでて枯れることも問題になっていることを知ることができる。

このはか、繁殖力が強く数がふえてしまうイノシシの生息分布調査を紹介。

またシカは、山に生える自然の植物を食べてしまい、その周辺の植物が育たなくなってしまう採食圧のことを解説。展示では実験によって食べ続けられたササとそうでないササとを比べ成長の違いに大きな差があることを実際の展示から見ることが出来る。

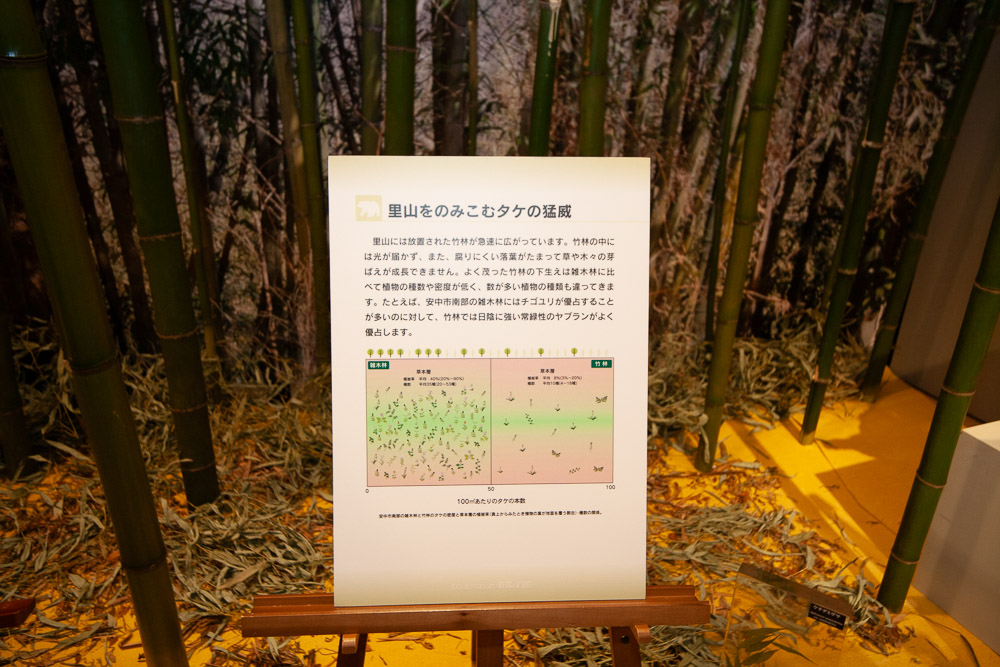

放置された竹林の自然に与える影響についての展示では、かつては、人が多く利用し伐採することで数の抑制を行うことが出来たが、今日では竹の利用数が低下し、放置され数が増え雑木林を覆い隠す存在になっている点。

また、竹の落ち葉は腐りにくく下を覆い隠しほかの植物が生えにくい環境になっていることなどを解説。詳しい調査研究からは、10m四方の中に50本以上の密度になると50本以下の場合と比較すると四分の一の植物しか生えないことなどが解説されていた。

鳥の多くは中国から来ているものが多くペットとして入ってきたものが野生化している現実があることを知ることが出来る。

魚のコーナーでは、オオクチバスやブルーギルといった外来生物が標本と共に解説。また、肉食のコクチバスは在来に生息している魚などを食べてしまい自然に与える影響が大きいことを、ため池の調査結果から知ることができた。そのほか要注意外来種としてグッピーやアメリカザリガニ、タイリクバラタナゴなどが水槽に入れられ間近で見られた。

ほかに、最近その爆発的な繁殖力と、不気味なピンク色をした卵で話題になることが多いスクミリンゴガイ、また凶暴な性格を持つカミツキガメとワニガメの捕獲時のビデオ映像とカミツキガメ標本が並べられその生態などを知ることが出来た

バックヤードツアー

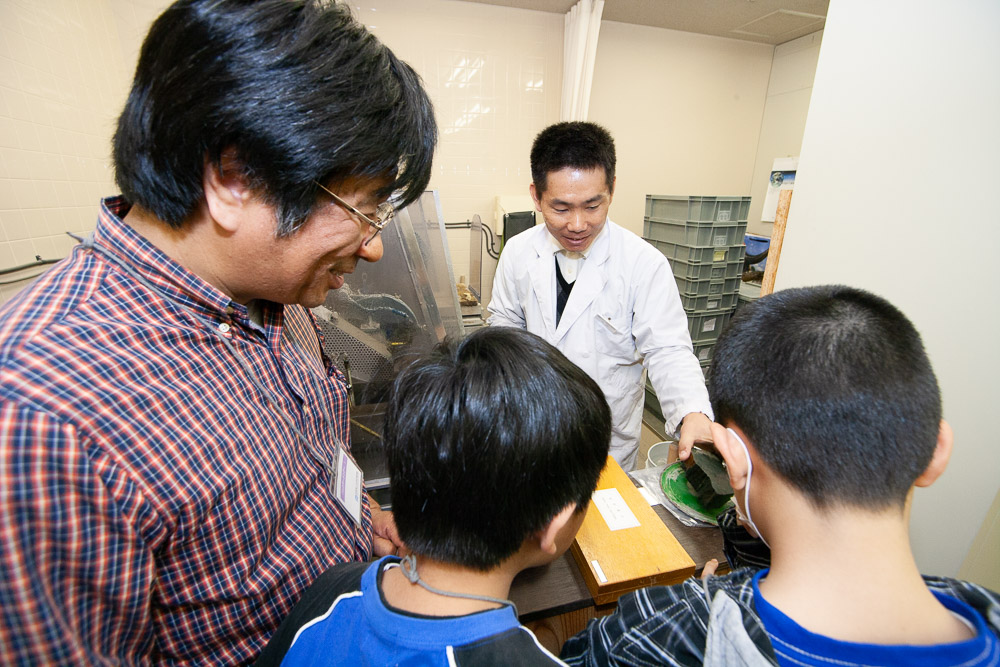

まず参加者全員が実験室に集まり、注意事項を聞いたあと2班に分かれていよいよツアーのスタートだ。ツアーのルートは、実験室(集合場所)→図書室→解剖室→化学分析室→化石・岩石処理室→スタジオ→第3収蔵庫(液侵)→第2収蔵庫(生物)→第1収蔵庫(古生物及び岩石・鉱物)→実験室(集合場所)の順路を約一時間かけ移動。処理室や収蔵庫には専門の先生から研究や収蔵品について詳しい解説を聞くことが出来た。参加されていた子供たちは、興味深く解説を聞き入っていた。

バックヤードツアーを解説されていた大森先生に目的と参加者の反応を聞きました。

「バッヤードツアーは年度にもよりますが、開館10周年から始まり年に3度ほど行っています。今回の企画展が博物館の役割を知ってもらう展示でもあったので、それにあわせてこのバックヤードツアーを行っています。」

「今回もそうですが大変多くの方が参加してくださり。参加者の反応はおおむね好評で、ツアーに設定した時間でも足りないくらいです。参加していただいた方のご意見を聞くと博物館の意外な一面を知ったとか、バックヤードに収められた標本などをご覧になられて驚かれている方も多かったですね。やはり、こちらとしても博物館の役割を知っていただくというのが意図するところですから行ってよかったと思っています。」とお話いただいた。

バックヤードツアー参加者に感想を聞きました。

幼稚園から化石に興味を持ち始めて将来は古生物の研究者になりたいと言うひかる君(9歳)は「博物館の人たちの仕事がよくわかっておもしろかった。特に興味のある古生代の説明を聞くのはとても楽しかった。もっと時間をかけて聞きたかった」と感想を話しくれた。

ご家族で博物館のナイトツアーにも参加されるなど博物館がとても大好きな

ひかる君とご両親。ご協力ありがとうございました。

「新種のカニ化石やエビ化石のラベルに正基準標本と赤字で書かれたラベルがあります。これは種の基準となるタイプ標本(正基準標本)を意味しています。」

「博物館の活動としては展示だけをすると捉える方が多いのですが、それと同時に標本を集めることも博物館の重要な活動として知っていただきたいと思っています。その中で種の基準になるタイプ標本(正基準標本)などを見せることでその役割を意識し知ってもらえればと思っています。」

「また、中世代のサメの標本展示ではネズミザメ目の標本を展示しています。ネズミザメの仲間4種類のサメが産出ているところは世界的にも珍しく、ネズミザメの仲間がどのように現れどのように分布・進化してきたかを検討するときには重要な資料になりうるものです。小さな標本ですが、いかに標本が重要なものか知っていただきたいです。」

とお話いただきました。

外来生物のコーナー(スクリミンゴガイ、カワヒバリガイなど)を担当された杉山直人先生に調査と伝えたい事などについお聞きしました。

「博物館の外来種の調査に関しては、博物館だけでは行うことは難しいので、貝を研究している方たちと協力し連絡を取り合って行っています。」

「また、展示している多くの特定外来生物や要注意外来生物を知らない方に知ってもらうことが大きいな目的です。また外来生物が悪いと言うのではなく、その多くが人間の手によって持ち込まれているも物ばかりです。そういった言った意味でも人間の側にも責任があると言うことをメッセージとして伝えたいです。」

とメッセージを頂きました。

外来生物の魚コーナーを担当された金井英男先生に展示の目的をお聞きしました。

「まずは特定外来生物。これを紹介していますが、来館されたお客様に群馬県ではどんな特定外来生物が入ってきているのか。あと特定外来と要注意外来をこの展示を通して興味を持っていただく。そして、今回外来生物を知るハンドブックを作りました。これを使い、特定や要注意外来という視点でもう一度身の回りの自然を見ていただくこれが今回の意図と目的です。実際に外来生物が生態系に影響を及ぼしていますが、見ていただいたお客様にそれを駆除してくださいと言うのは求めていません。まずは興味を持っていただき群馬の自然の状況を知っていただく。このことが今回の展示の目的です。」

展示で見ていただきたいポイント

「これまでの調査した結果を紹介するのが今回の展示です。その中から、オオクチバスの胃内容物を調べたものを展示しています。調査ではアカトンボの仲間正式にはアカネ属ですが通称「赤とんぼ」の仲間四個体を確認できました。このことから陸生の昆虫を捕食していることがわかります。」

「また富岡市内のため池を調査した結果を今回紹介しています。ブルーギルのいるため池と、いないため池のモツゴの生息状況を比較すると、ブル-ギルのいるため池では大人の個体しか取れなかったんですが。一方、ブルーギルがいないため池では22mmの小さな個体から大きな個体まで確認することが出来ました。これは小さなモツゴがブルーギルなどにより食べられた可能性が高いことを知ることができます。」

「それと、今回展示していますがメダカに間違えられるカダヤシです。現在では、群馬県下ではまだいないことになっていますが、いると心配です。もし発見したら、自然環境課に連絡してください。また、メダカは絶滅危惧種に指定されています。メダカとカダヤシの違いは尾びれで、尾びれが三角になっているのがメダカ丸いのがカダヤシということを紹介しています。このことも是非覚えて帰ってほしいです。」

とお話いただきました。

お忙しいなかご説明いただきましてありがとうございました。

14 展示を通して

今回の企画展では、12年にわたる博物館の調査研究によって「わかった!」ことを紹介するだけではなく。里山や外来生物の変化・侵入によって群馬の自然がどのように変わってきているかを生物の生息域調査や里山の現状などを通し知ることができる。

特に、外来生物については、一部飼い主の無責任な行動で、ペットをむやみに自然に帰し在来生物の生息環境の変化や人に危害を加えてしまうことなど警鐘が鳴らされていた。このような博物館での研究や調査によって自然のことを知り。自然と生き物を大切にしようというメッセージが強く感じられる企画展だった。

第32回企画展

「わかった!かわった?群馬の自然」

会期:2009年3月14日~5月6日

開館時間:午前9時30分~午後5時(入館は午後4時30まで)

休館日は毎週月曜日 5月4日(月)は開館

詳しい休館日については直接お問い合わせ下さい

観覧料:一般/600円(480円)・高校・大学生300円(240円)・中学生以下無料(※( )は20名以上の団体料金です)

お問い合わせ 群馬県立自然史博物館 電話 0274-60-1200

この内容については、群馬県立自然史博物館の協力を得て掲載しています。

コメント