国立科学博物館企画展

「琉球の植物 」 特別講演会レポート

開催日時:2009年4月25日(土)14:00~16:00

開催場所:国立科学博物館 日本館2階講堂

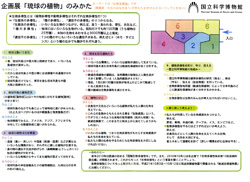

国立科学博物館にて2009年3月24日~5月17日の期間「琉球の植物」展が開催されていた。今回の展示では、琉球の植物を通して絶滅が危惧されている絶滅危惧植物のことをより深く理解し伝えるという大きなテーマと、生物多様性をキーワードに、日本でもっとも種の多様性が高い琉球の植物相を紹介。展示では琉球の多様な環境を知るだけではなく、新緑の生きた植物も展示され、間近に琉球の植物を見ることが出来るのが特徴だったが。

企画展に合わせ4月25日「琉球の植物」特別講演会が行われ。横田昌嗣先生(琉球大学理学部教授)、佐々木建志先生(琉球大学資料館(風樹館)学芸員)、國府方吾郎先生(国立科学博物館研究主幹)が壇上に上がり講演を行った。

今回の特別講演では、先生方がそれぞれのテーマで企画展の見所や展示では紹介されなかった琉球の植物展に絡んだ詳しい解説がされた。

当日は、大雨だったにも拘らず会場には多くの来場者が公聴に来られ2時間を超える講演も席を立つことなく熱心に聞きいっていた。

今回のレポートでは特別講演会の様子を先生方の講演の内容を出来るだけリアルに伝え、琉球の植物からのメッセージを紹介していこう。

「琉球列島は東西で1400km 南北におおよそ同じ位の距離が有り、日本では数少ない熱帯地域です。平均気温で見ると北の方の琉球と南の方では4℃位も違います。」

「距離を例に挙げると北が青森だとすると南は四国か九州ほどの距離の違いが有ります。」

「今回の講演では北の地域はあまりご説明できませんが、沖縄県の植物を中心にどういった所で生息しているかなどを説明していきます。」

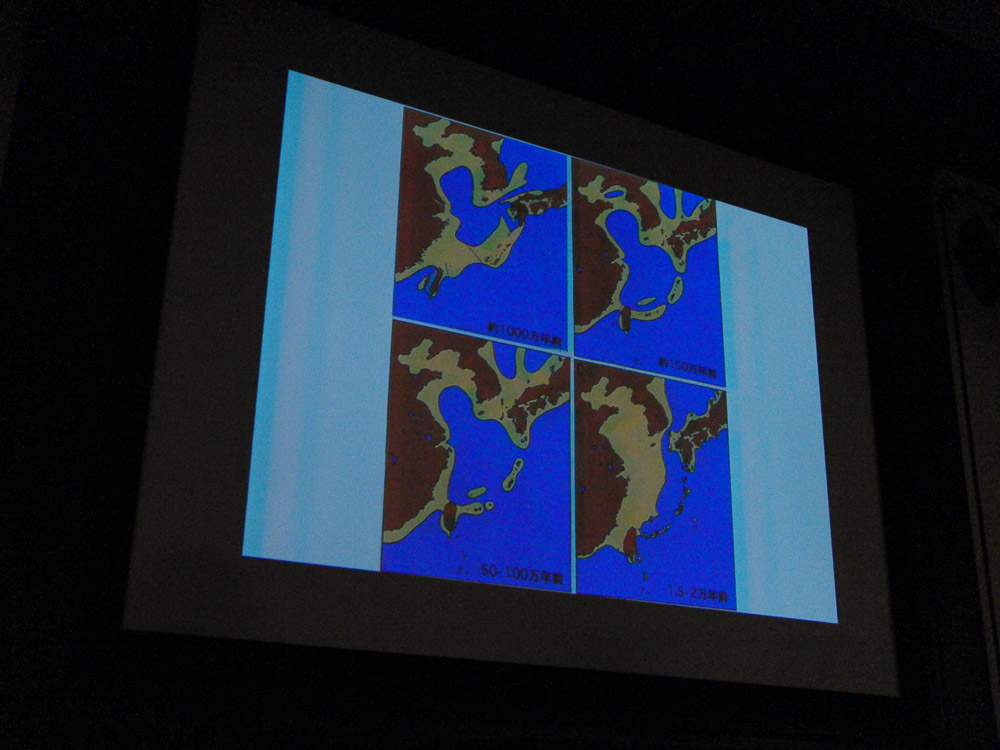

「これは、琉球大学で両性・爬虫類を研究している太田英利さんが描かれたものですが、琉球列島の生い立ちを知ることが出来ます。」

「1000万年前は台湾を通して中国大陸が繋がっていたと考えられています。その後、地殻変動や氷河期には海水面が凍るなどで、陸地が上下を繰り返し地形が変化していきます。またこの地域は地殻変動が特に激しい地域ですので浮き沈みが激しいのです。」

「150万年前には 慶良間山脈の括れが有ります。奄美諸島と沖縄諸島は1つの島だったのか確証はありませんが、1つのまとまった陸帯で、ほかの大陸や日本本島と切り離され、それ以後、島が小さくなっていきます。その後はほかの島と繋がることはなく150万年ぐらいには、独自の切り離された歴史をたどり、それ以前に進入してきた生き物がその後独自の進化をした地域です。」

「特に琉球列島中部、奄美諸島、沖縄諸島の中部琉球のこの地域を中琉球と呼んでいますが、中琉球は早い時期に切り離されるという独特の歴史が有ります。また宮古諸島と八重山諸島を指す南琉球では、最近まで台湾と繋がっていた歴史が有ります。このように島ごとの成り立ちまた気象条件の違いから、島ごとに違った生き物が進化し生息しているのです。」

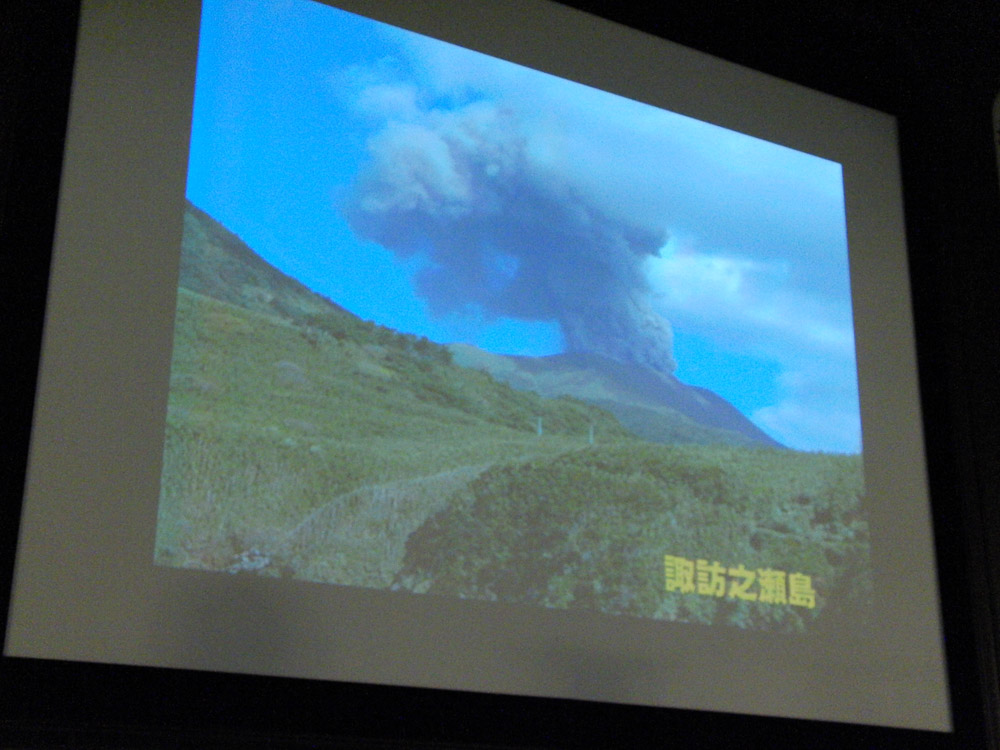

「いくつか写真をお見せしていきましょう。これはトカラの写真ですね。トカラ列島はほとんど火山の島です。沖縄にはほとんど活火山は無いのですが、ほかには尖閣列島の久場島と南西諸島の硫黄鳥島が沖縄県の唯一の活火山です。トカラは活火山が多く入山禁止の所も有ります。これは中之島の山頂です。小さな島ですが海抜1000mは有り非常に寒く山頂近くには九州地方の植物等が観察されます。」

トカラ列島の諏訪之瀬島

中之島

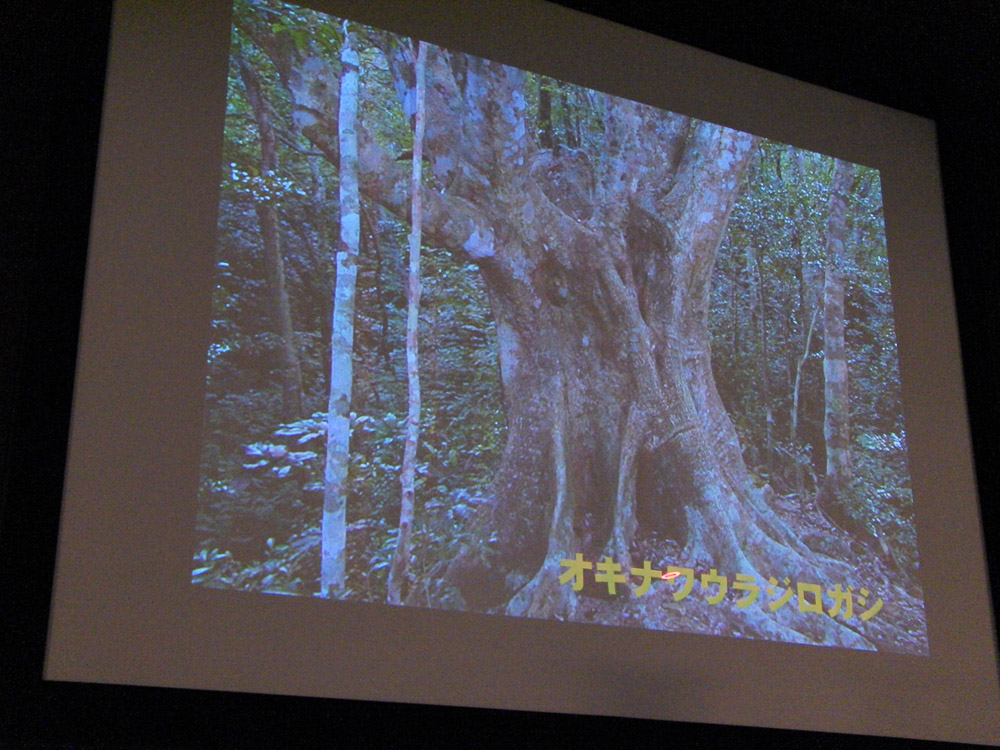

「これは琉球列島で一番大きな島で沖縄島のやんばるです。目立った山が無く全体になだらかな山になって山の原っぱのようです。このように、シイやカシの広葉樹林が発達していますが残念ながらほとんど伐採され、このようないい状態で残っているのはごく一部です。」

「この林の中に入ると、オキナワウラジロガシなどを見る事が出来ます。中琉球と南琉球の固有種でカシの仲間ですが、かなり大きなドングリを付けるものです。ドングリは海流によって運ばれることは有りませんので、ドングリを付けるカシの仲間があることから陸続きだった時に大陸のどこからかドングリが渡ってきています。」

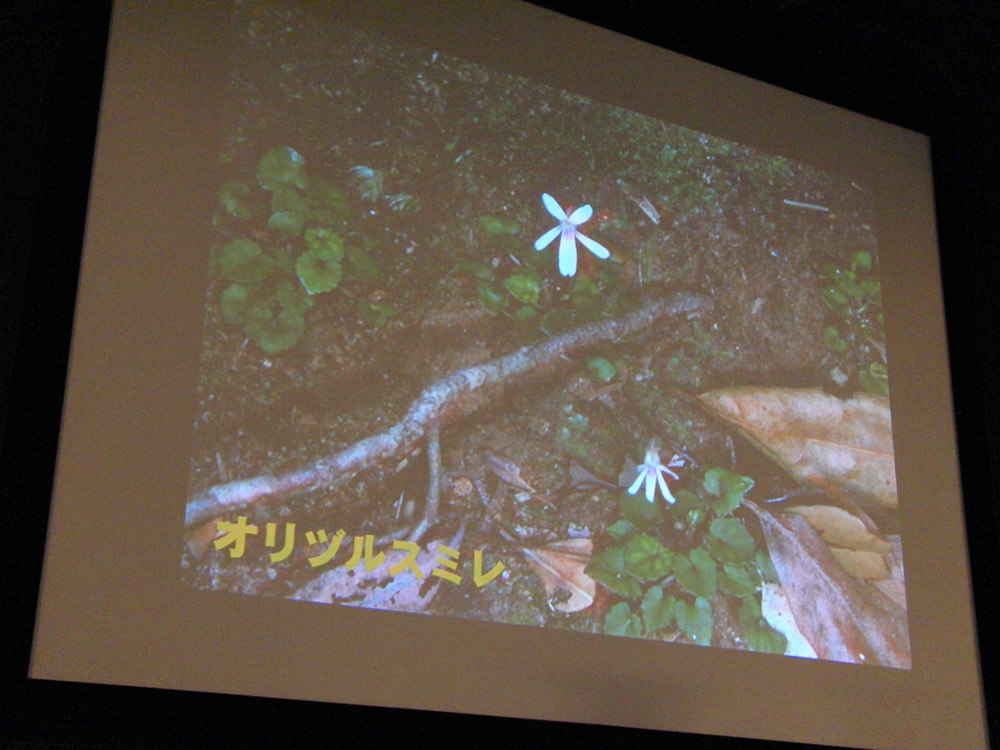

「これは、私が新種として記載しましたオリズルスミレです。タイワンスミレと似ていますが明らかに違います。」

「そして、島にこのような状態で有るということは昔この地域は大陸と繋がっていたことを知る生き証人ということですね。大陸と繋がっていた時に渡ってきた種が固有種にまで進化した種も有ります。

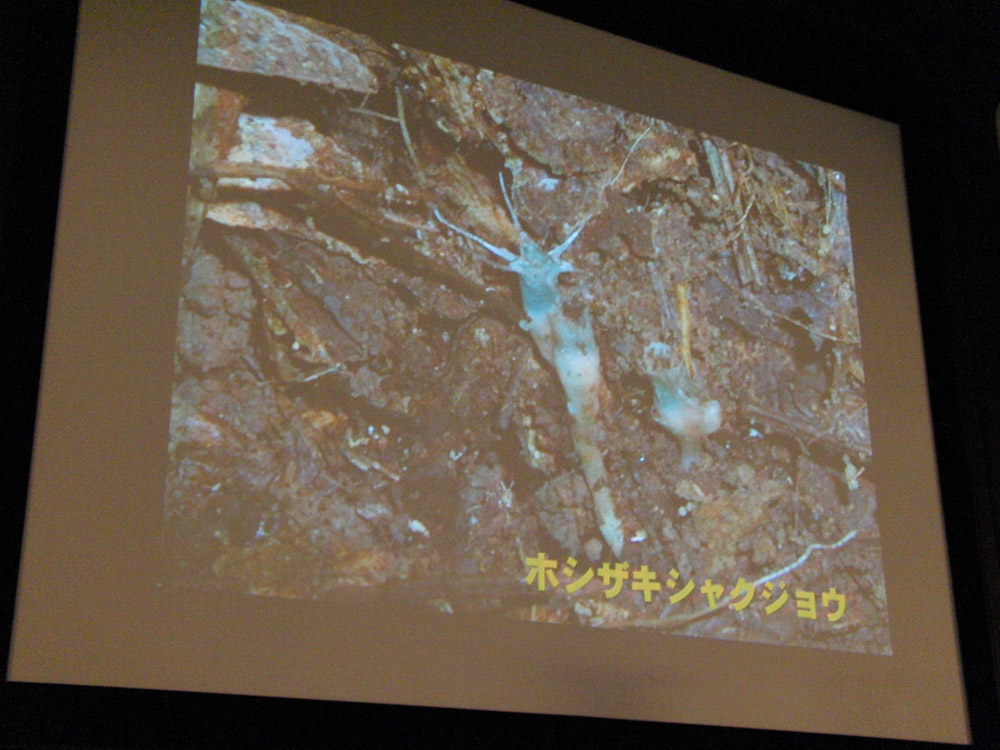

「次が単子葉植物でヒナノシャクジョウ科のホシザキジャクショウです。これは、地面に生えて青い色をし、珊瑚のポリプ(個体)のような感じがします。また写真で見ると大きいように見えるようですが実際には5mmほどしかなくしかも生えている時は落ち葉がかかっているのでなかなか見つけにくく非常に珍しい植物です。近縁種は別種ですが屋久島に有ります。」

「これはやんばるですが、これはさっきと地形が違い。これは石灰岩で出来ています。石灰岩は、珊瑚が死んで出来た所で、最近出来た石灰岩と数億年前に出来た石灰岩が有りますが。ここで紹介するのは古生代に出来た石灰岩です。こういった古い地層の石灰岩地にはたくさん変わった植物が有ると言うのが常識です。」

「しかも石灰岩地はアルカリ性で、ほかの場所とは違った植物が生えています。さっきのシイ、カシの地域、やんばるは酸性ですので生えている植物はまったく変わっており。やんばるに生えていないような植物が生えています。」

「これは周辺にある海洋島の北大東島です。端から端までたぶん3kmぐらいで丸い島です。中央部がくぼんでいます。淵が崖になっていてそこだけが森になっています。平坦の部分はサトウキビ畑になっていて100年前程までは無人島でした。現在は開墾され島の大方はサトウキビ畑になっています。自然の森は崖や海岸の崖の部分にしか有りません。島の中心部分には池であったり湿地でそこには変わった植物がいます。」

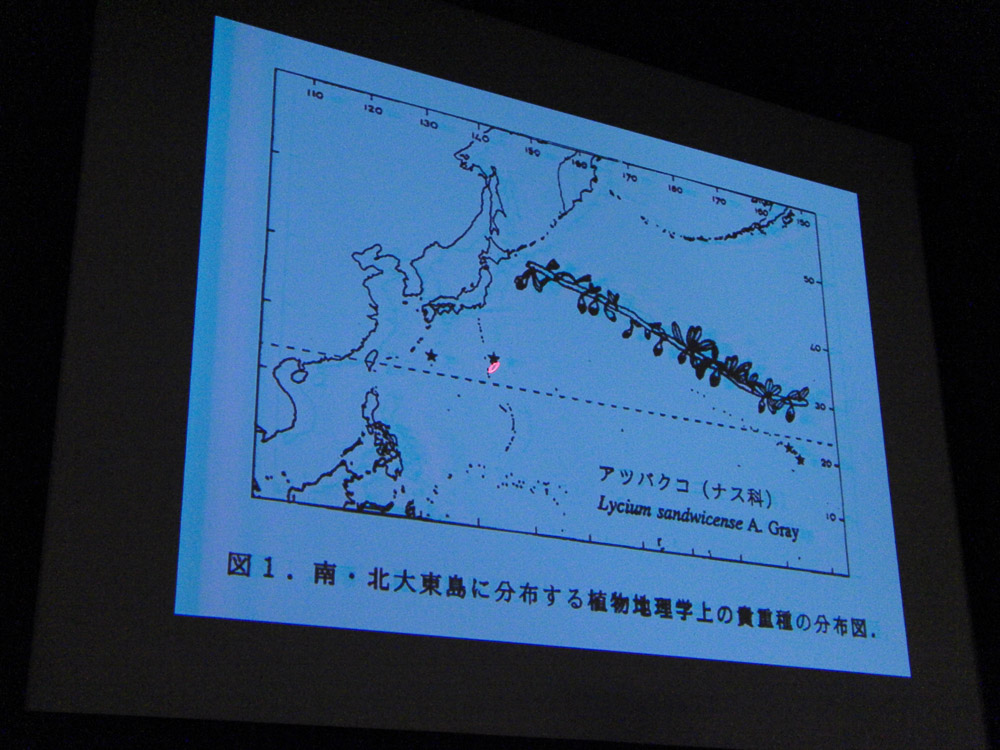

「これは岩礁ですね。崖の部分も海岸の植物ですが変わった植物がいます。アツバクコです。ナスの仲間で大きさは1cmほどで食べられます。これが分布です。大東諸島、小笠原、ハワイ、どこから来たのか分からないですが、この祖先種はアメリカ大陸に有ると言う話が有りますので、アメリカ、ハワイ、から渡ってきたのではないかと想像しています。」

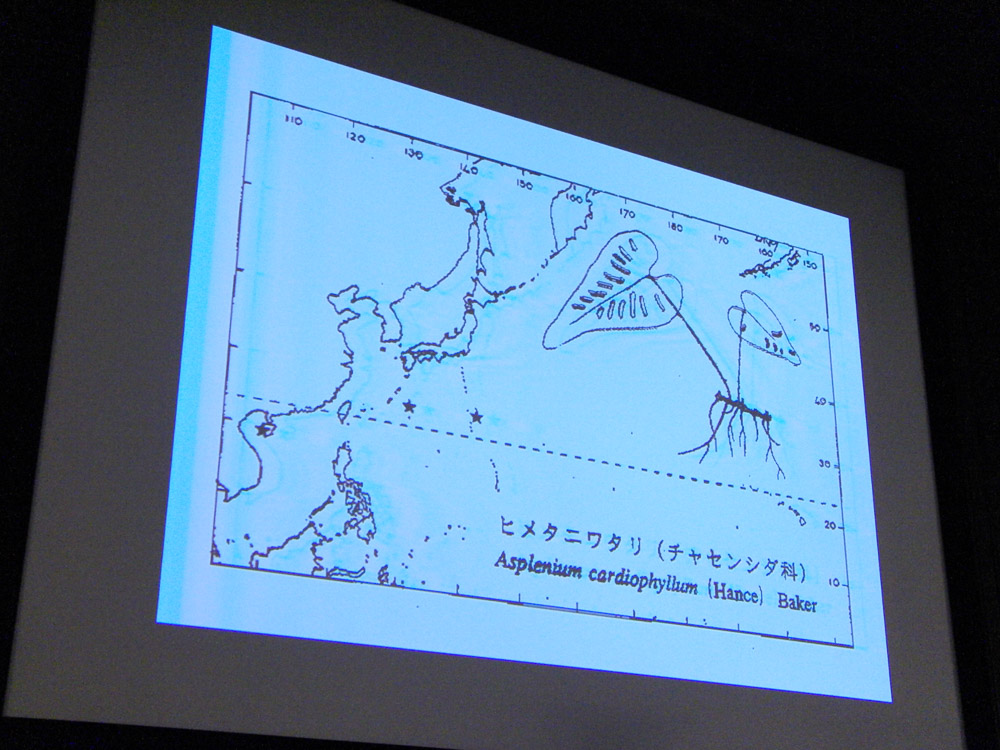

「これが珍しいシダのヒメタニワタリの分布です。世界でも3箇所しかいません。中国の海岸と北大東島と小笠原ですね、何でほかの島に出てこないのかは分りませんが、そう多くの数は有りませんがいくつか見つかっています。」

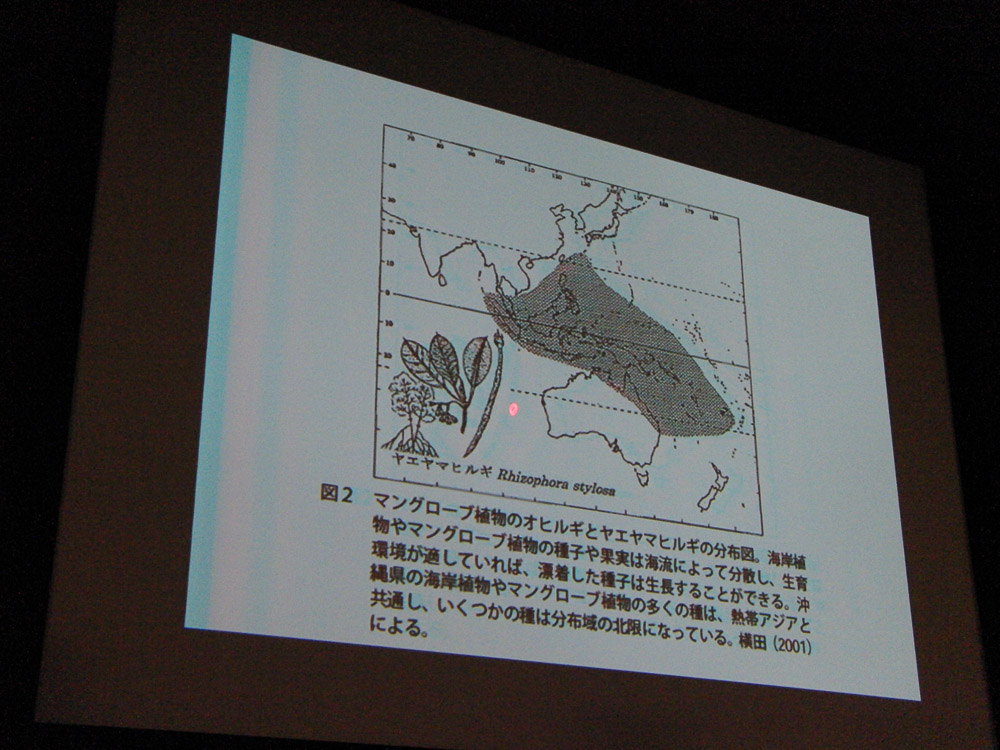

「これは西表島仲間川のマングローブの写真です。亜熱帯の河口付近では海水が逆流し、塩分と淡水を混ざった特殊な環境に森林が発達します。これはマングローブ林の中に生えるオヒルキです。このように、塩が満ちていくと泥の中に生えているのが分ります。泥の中は非常に酸素が少ないので呼吸するためにこんなように曲がって地表に出てきています。」

「これは別の種類ですけれどもヤエヤマヒルギの分布を示した図です。ボルネオを中心に南北に分布しています。ヤエヤマヒルギに関しては、沖縄本島周辺が北限になっています。北に行けば行くほど南に行けば行くほど種類数がすくなくなっています。」

「琉球列島がマングローブ林の北限になっています。マングローブ植物は海流によって種子が運ばれます。日本本土でも海辺では種子は流れ着いてきていますが寒いので定着することが出来ません。沖縄はぎりぎり定着することが出来る環境が有ります。」

「これは、海岸近くに生えている植物でタシロマメ、マメ科の植物ですけれども高さは15mから20mで非常に高く、夏場にきれいな花が咲きます。右は、サガリバナ科のゴバンノアシと言いまして夜に花が咲きます。花が直径10cm以上も有ります。これも果実が海流に乗って散布され両方ともヤエヤマヒルギと似たような生育分布をしています。ちなみにゴバンノアシの果実が6角形になっていて囲碁の碁盤の脚に似ているのでゴバンノアシと言います。」

「マングローブ植物の紹介をすると、ボルネオに行けばもっともマングローブ林で優先されるニッパヤシ、これも西表島には1箇所も無いヤマブシギというマングローブ樹です。まったく同じように熱帯アジアに分布して海流に流されて種子が流されていきます。」

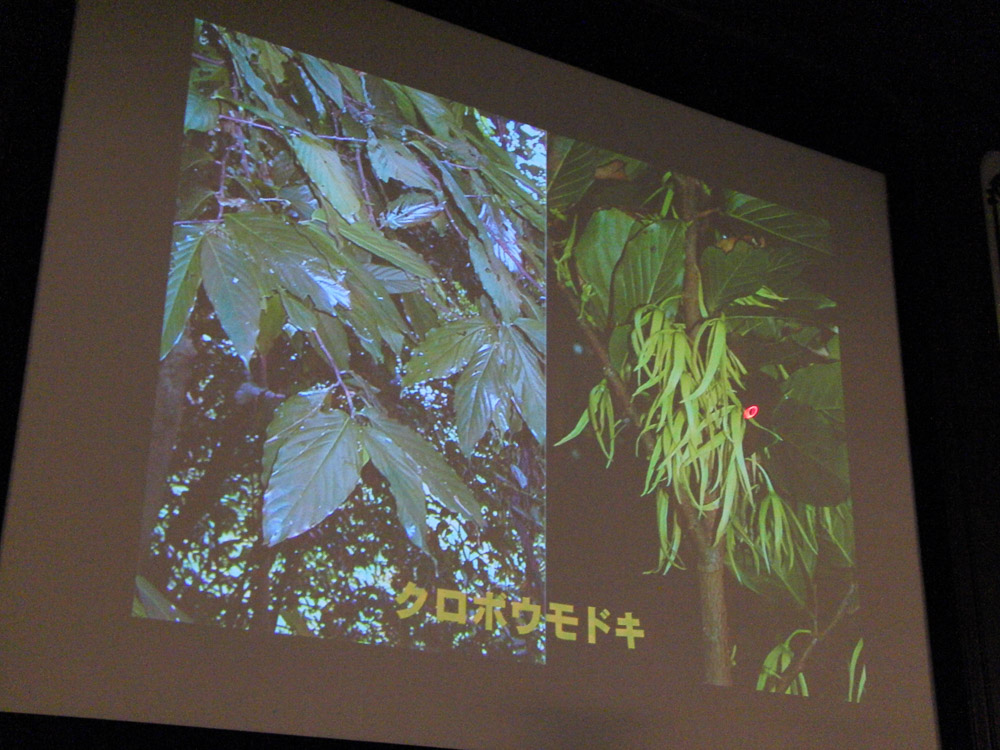

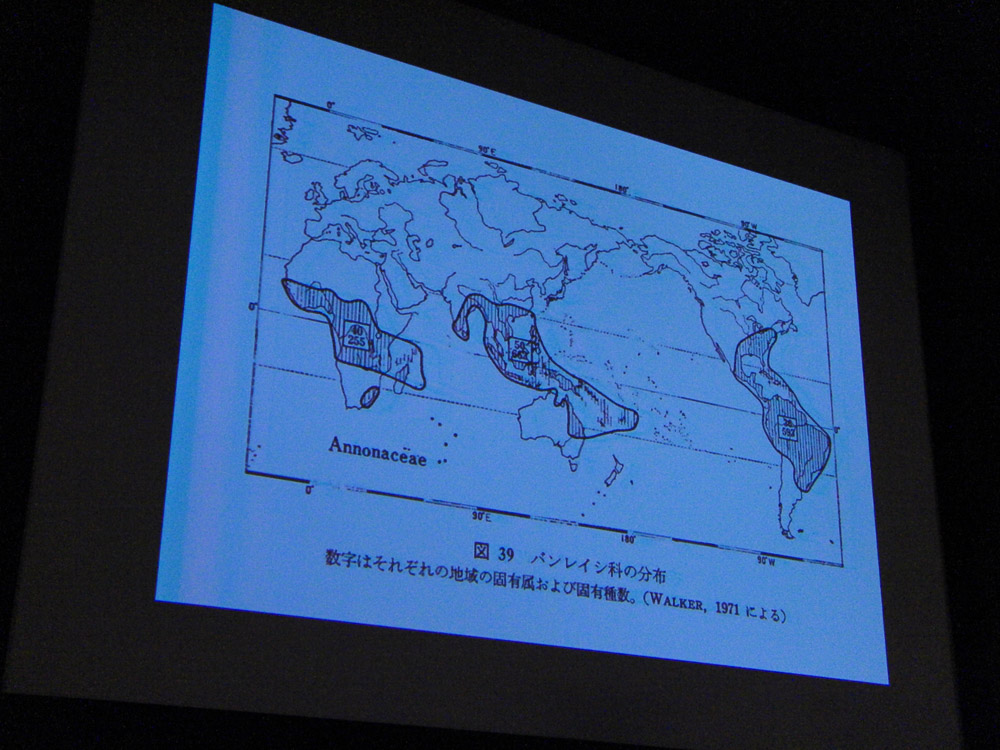

「これも海岸部に生息する植物でとっても珍しいクロボウモドキです。高さは10mでこれはちょうど花を咲かせている所で花弁は長さ10cmぐらいです。日本では、西表島と波照間島の2つしか生息していません。日本で発見されたあと台湾でも見つかっています。この地域にしか無い固有種です。クロボウモドキは、一般のものとしてはトロピカルフルーツとして食べているバンレイシ科に属しています。例えばチェリモヤなどです。」

「バンレイシ科の分布ですが3大陸の熱帯雨林を中心に分布しています。北アメリカではフロリダの方まで分布していますが、ほぼ熱帯雨林に分布しています」

「西表島は、海岸からすこし内陸に入るとすごく雨が降ります。すると森林が発達し川沿いには渓流が、コケがびっしりと生えています」

「崖の所一面に水が滴る所、日本ではこの山にしか生えていないランダイミズ科のランダイミズという植物が有りますが、その唯一の自生地です。

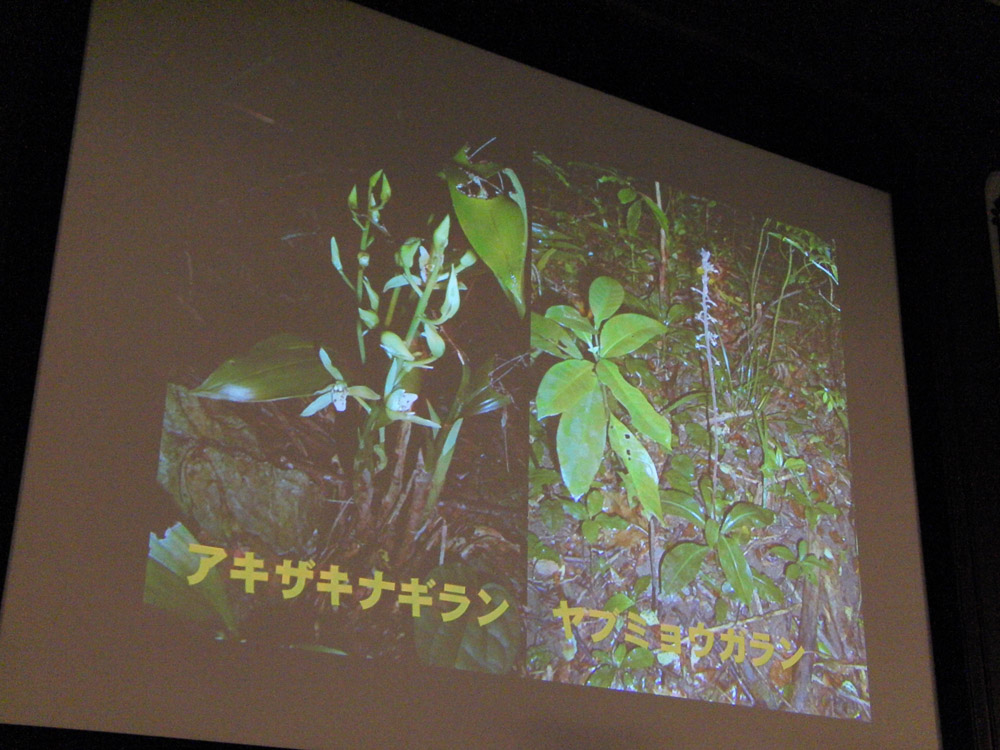

「アキザキナギランです。お正月頃に黄緑色のきれいな花が咲きます。奄美諸島から沖縄諸島にかけ生えていています。」

「これはシュスランの仲間でアブショウガラン、花が咲いているとこで高さが1mほど有り、沖縄諸島の1箇所にしか生息していせん。」

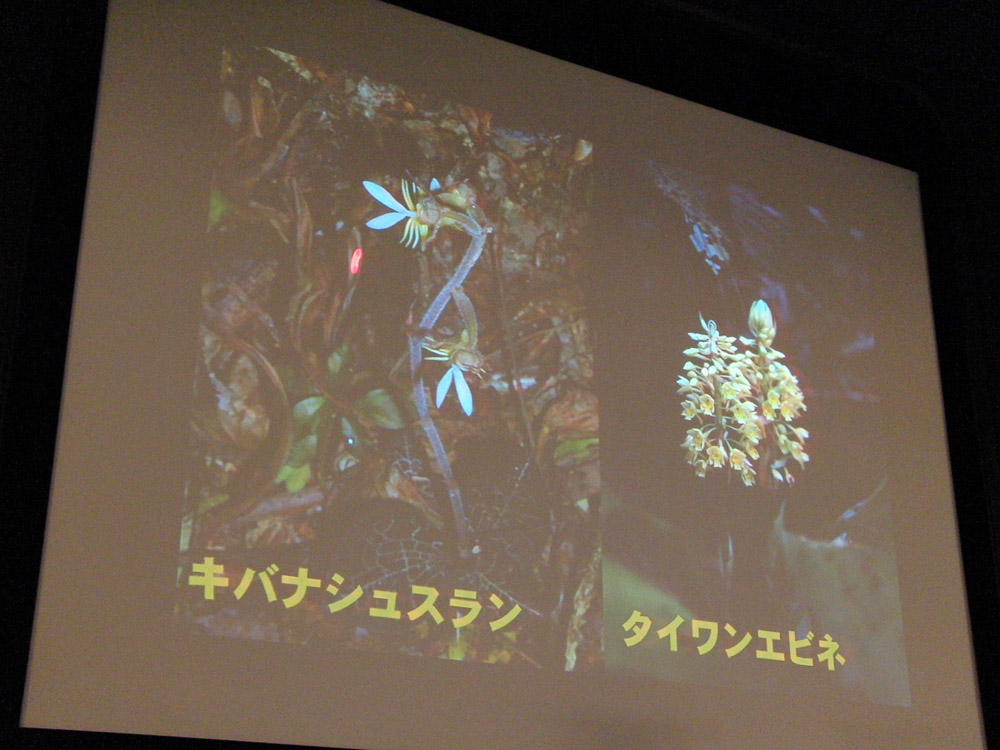

「これがキバナシュスランでしてグループとしては熱帯のものです。この周囲帯は中琉球と南琉球台湾の地域の固有種です。」

タイワンエビネですけれどもやっぱり中琉球から台湾までの固有種です。ただ近縁のものはインドネシア、マレーシア、フィリピンに有りますので、本当に別種かどうか確証は有りませんが、熱帯のアジアにたくさんの種類が存在しています。」

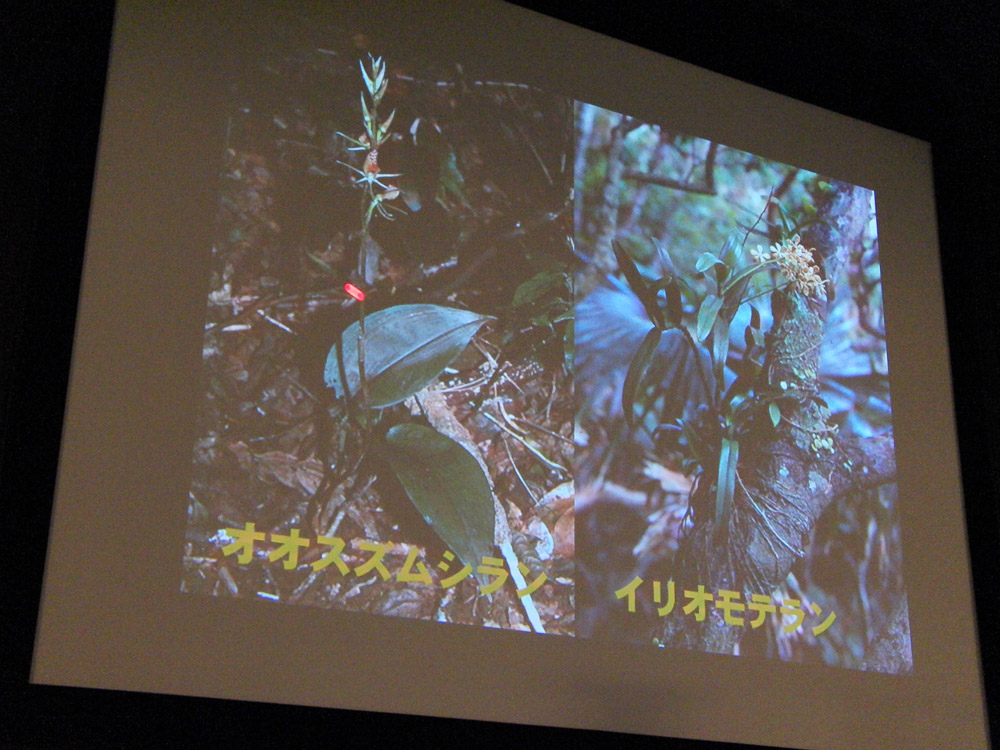

「オオスズムランは東南アジアに広く分布しています。これはポリネシアの方から西はスリランカの方まで分布していまして。やはり南琉球が分布の北限です」

「イリオモテラン 木の上にくっ付いて生える着生植物と言います。イリオモテランはフィリピンから南琉球に分布しています。」

「ナンバンカズメラン日本には西表島しかいません、その他には台湾には出てこなくてフィリピンやジャワやボルネオにいる植物で中国大陸の方には出てきません。夏の8月頃に花が咲きます。」

「ジョウロウラン、アフリカに多く8月頃に花が咲きます、これも南琉球が分布の北限で同じものが台湾、タイ、極めて似たものがインドネシアにいます。東南アジアには種類数が少ないですが、実はアフリカの方には200種類ぐらいの種類が有り。その一部がアジアの東の方に広がっていったとても変わった種です。」

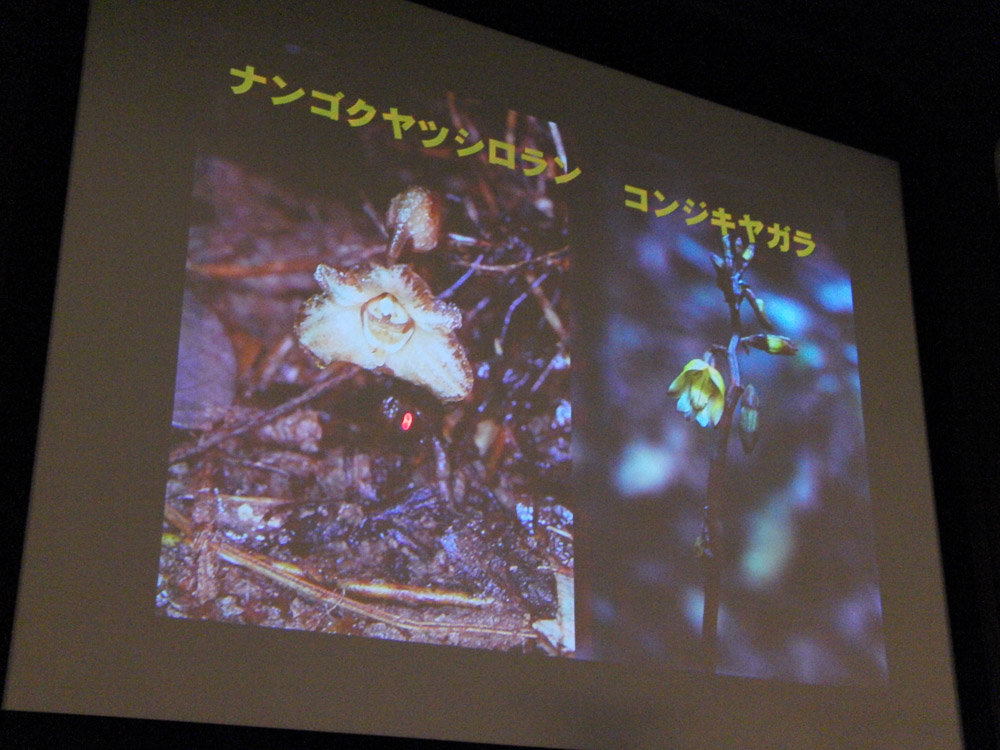

「ナンゴクヤツシロラン(大陸には出てこない)、ハルザキヤツシロランの仲間で西表島の固有種でナンゴクヤツシロランと言います。1980年ごろに一度見つかってその後見つかっていませんが数年前に見つかりました。西表島の固有種ですが去年でしょうか台湾でも見つかりましたので共通の固有種です。写真で見ると大きく見えるかも知ませんがストロボをたかないと落ち葉の影に隠れて全然見えません。長さは1.5cmほどで見つけるのが難しい種です。」

「コンジキヤガラは大きく茎の長さが1mほどになります。花が金色をしているのでコンジキ、そして、弓矢の矢の柄からコンジキヤガラと名前が付いています。この基準産地はジャワでしてフィリピン、台湾を経て広範囲に分布しています。」

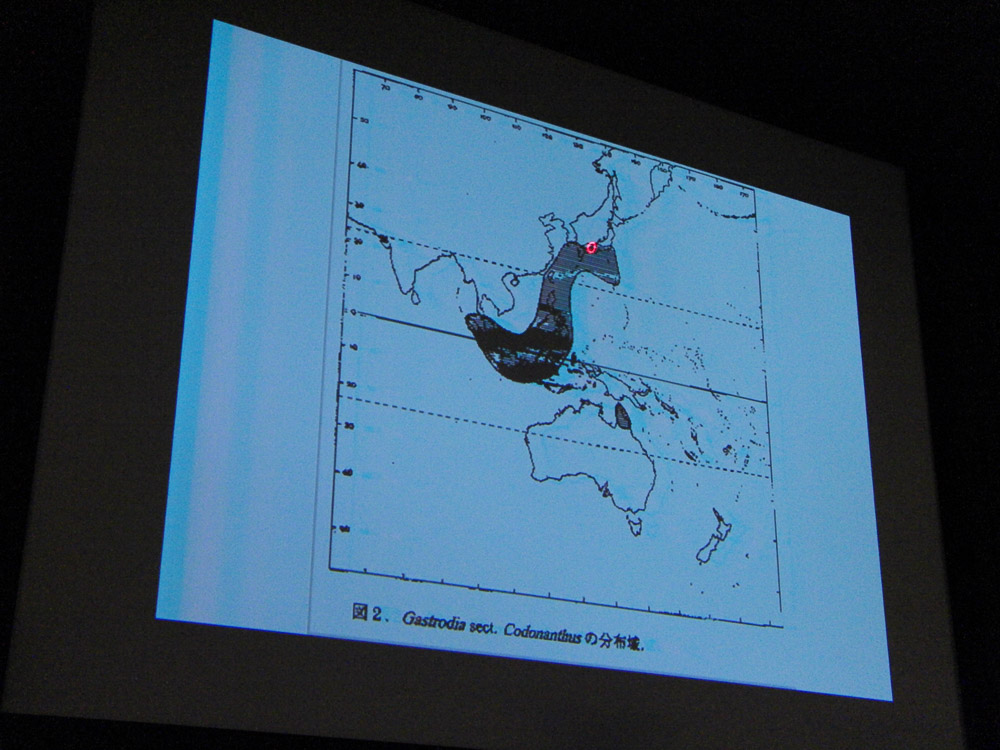

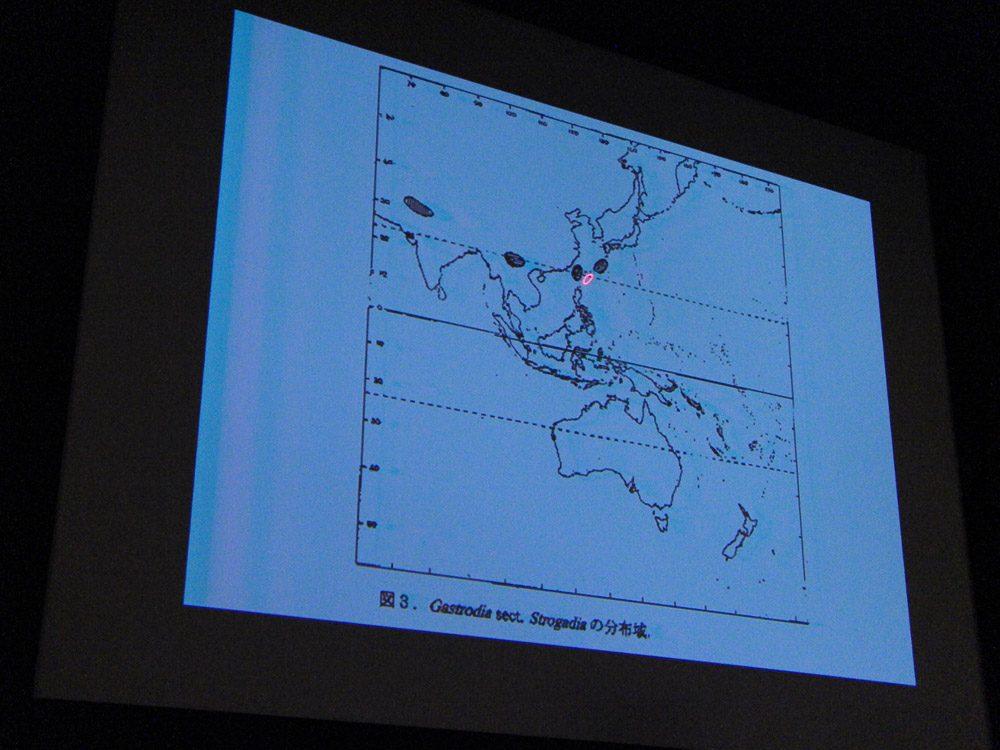

「ハルザキヤツシロランの近縁種がどのように分布しているのか分布図を見てみましょう。インドネシア、マレーシア、フィリピン、から琉球列島を通って南日本、あと小笠原の方に分布していていますが、あとクイーンズランドに1種類います。大陸の方に全然出てきませんね。これは大陸から入ってきたわけではなく。ラン科の植物は海上散布ではなくて種子が非常に小さいので風に乗ってきたとしか考えられないですね。」

「あとこれは、ハルザキヤツシロラン属の新種です。花は細長く開かないですけれども一番近い種類はヒマラヤと中国の南部、台湾、と沖縄本島におそらく極めて近いのがいます。

この地域に有りまして同じ属では有りますけれども陸続きであった時に来たものだと思っています。1つの属であってもこちらからと大陸からのものと色々なものが沖縄には混ざって入ってきていることが分ると思います。」

「ここまでご紹介してきたものが熱帯アジア系の植物です」

「これは宮古島に生えているオオクサアジサイです。日本のクサアジサイと違って装飾花が本土のものは3枚ですが、この種は2枚しか有りません。さらに装飾花のがく片が無くなってしまったアマミクサアジサイが奄美大島にいます。台湾と宮古島の固有種です。」

「これはヤエヤマヤマボウシと言ってまだ未記載の種です。西表島や石垣島のかなり海抜の低い所に目立ちます。

「これは(写真左)、渓流沿いの川の岩の割れ目に生えているコケタンポポです。長さが2cmぐらいで非常に小さい花が咲いている所です。ヤエヤマヤシ(写真右)ですが石垣島と西表島の一属一種の固有種です。高さが20mぐらいでとても大きなヤシです。このヤエヤマヤシの分布は一属一種ですからこの場所にしか出てこず、近縁種はニューギニアの方に有りますが他の地域には有りません。」

「コケタンポポは琉球列島の固有種です。これがどの様な分布をしているかですが、、同じ属で近縁種がオーストラリアの南方にしか出てきません。途中の所にはまったく出てきません。」

「コケタンポポはひょっとすると途中の所にも有るのかも知ませんが、小さく見つかっていないだけかも知ません。しかし、高さ20mにもなるヤシが途中の地域で見つかっていないことを考えると無いのではないかと予測されます。」

「このような植物が、どのようにして、沖縄に入ってきたのか分りませんが、沖縄に侵入してきた歴史を調べられると沖縄の自然の成り立ちみたいなものが分るのではないかと思っております。」

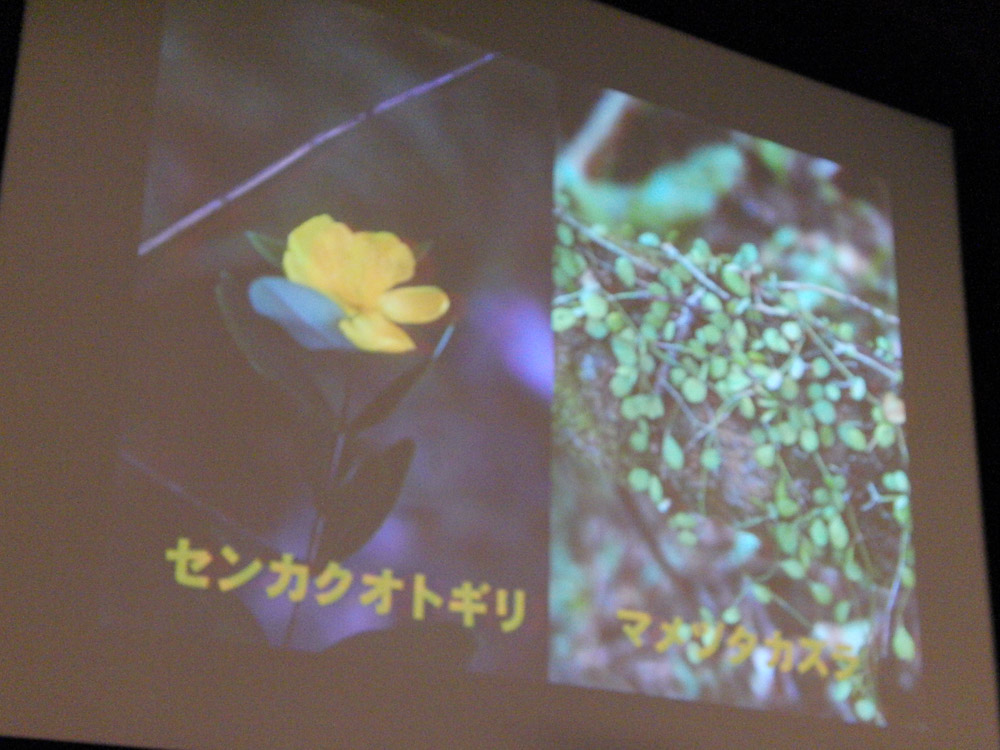

「これは尖閣諸島の魚釣島です。それほど高い山ではないんですが高さは300mもあり中腹より上では何時も霧がかかっています。非常に空中湿度の高い森で西表島のように着生植物たくさん生えております。これは山頂の付近の黒岩岳です。山頂の崖から身を乗りだし撮影した写真がこれです。センカクオトギリはオトギリソウの仲間です、日本では唯一の木になる種類と言えます。近縁種は中国大陸や台湾にも分布しています。これも固有種です。」

「これも着生植物のマメヅタカズラです。山頂の限られた木にしか生息していません。ガガイモ科の植物です。これは日本では魚釣島でしか見られません、台湾には普通に見られますが、日本では魚釣島しか見られません。」

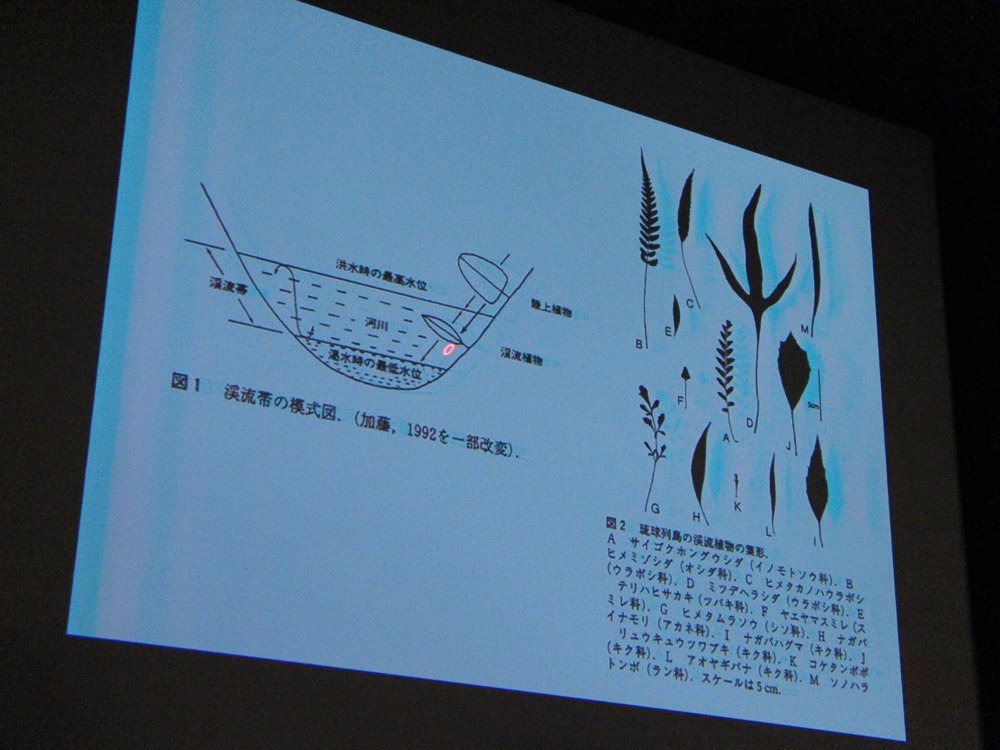

「それと琉球列島は大変雨が多くて年間2000mmから3000mmの雨が降ります。雨が降ると洪水を起こします。岩盤の所に生えている植物には洪水時、激流にさらされます。」

「そのような所には葉が細長くなって水の抵抗を少なくし岩場にしがみついて生活をするものが有ります。これは沖縄県の渓流の岩場でしか生えていないものをいくつかシルエットにしたもので葉が小さかったり細かったりするのが大半です。このよううに葉が狭くなる現象を狭葉現象と言います。特に熱帯雨林で顕著に見られます。」

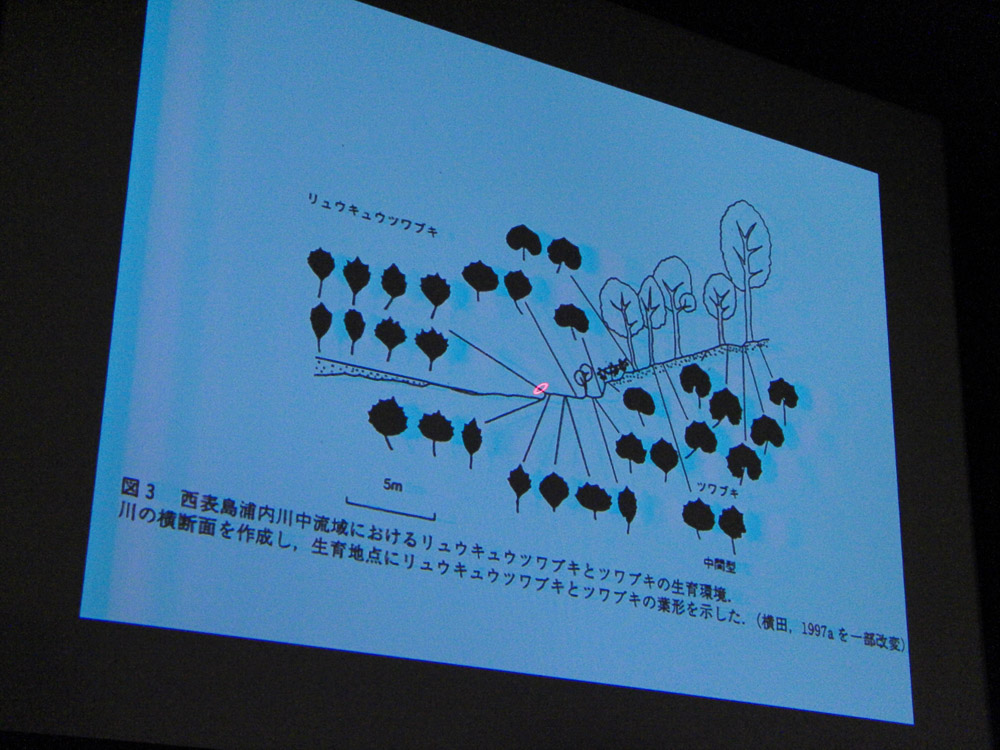

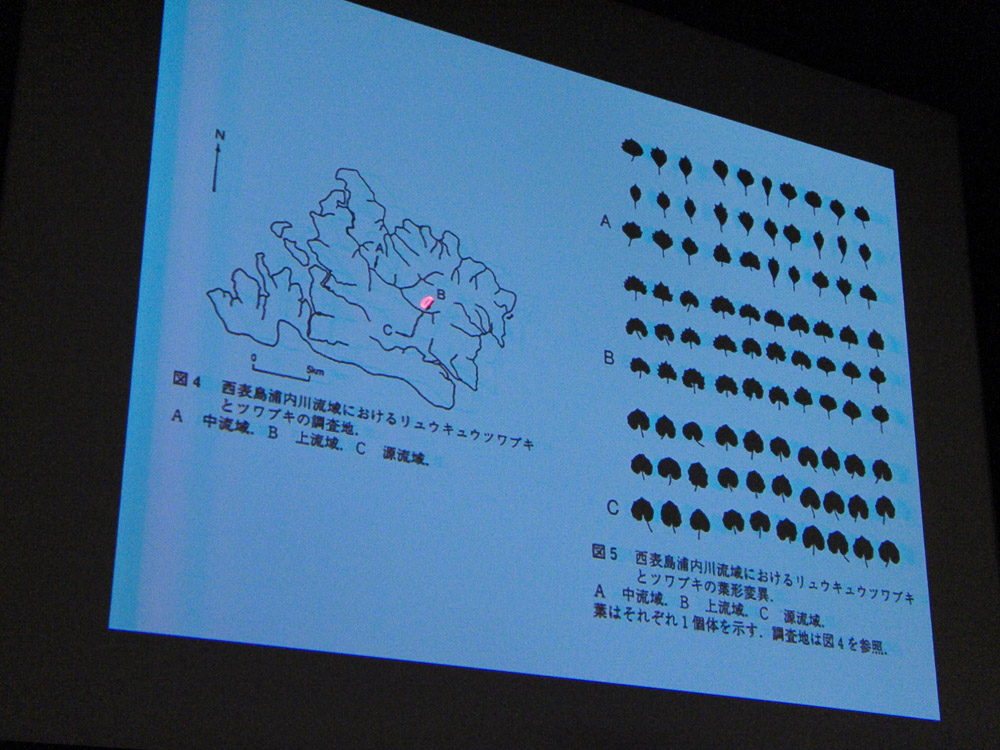

「これは、日本本土に生えているツワブキの近縁のリュウキュウツワブキですが渓流沿いに入ると葉がちょっと細長くなります。」

「この図は分りやすいように西表島の川の断面を横から見た図です。川の岩場の所には葉が細長い形をしたものも見られます。普通の林の中に生えた通常の葉をしたツワブキも見られます。洪水が起こることで葉の形を変え適応していると分ると思います。」

「琉球列島固有のものを紹介していきましょう。琉球列島の固有の植物は2つ有ります。先ほど説明した陸続きだった時に渡り、この地で細々と数百万年いき続けている種類。これは非常に古くから生息している種類群です。また、新たに琉球列島では生えていなかった空間にほかの場所から入り、新たに形が変わって進化をする様な植物。この2通りのタイプが有ります。」

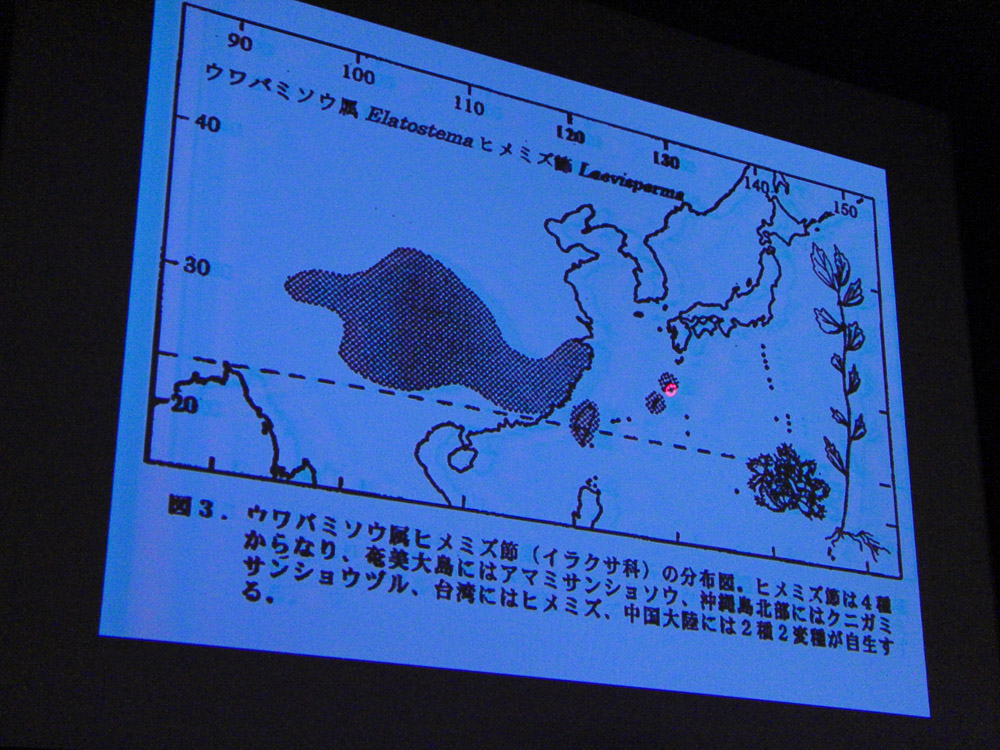

「これはクニガミサンショウヅルですが、ヤンバルの固有種です。この近縁種は、奄美大島のアマミサンショウソウが1種類と、中国大陸と台湾にヒメミズと言うのが有りこの図のような分布をしています。」

「これは大陸と陸続きになっていた時に渡ってきたものが生き残った分類種です。どうして生き残ったか何時も考えていますが、1種類を調べるとやんばるの10km×20kmぐらいの狭い範囲しか生えていません。」

「調べた物の染色体数を見てみると染色体数が違う2倍体、3倍体、4倍体とちょっと数が変わってしまったもの、色んなものが出てきました。このことから染色体の変化がすごく起こしやすい種であることが分りました。その染色体数の変化を伴うことで亜熱帯の厳しい環境を知ることが出来ます。」

「この種は台湾では標高2000m~3000mぐらいの涼しいとこに生えるのが本来の生息領域ですが。海抜100m~200mのこの種類にとって非常に暑い環境に生き残るためには、染色体数を倍化させるような仕組みが必要だったのでは無いかと思っています。」

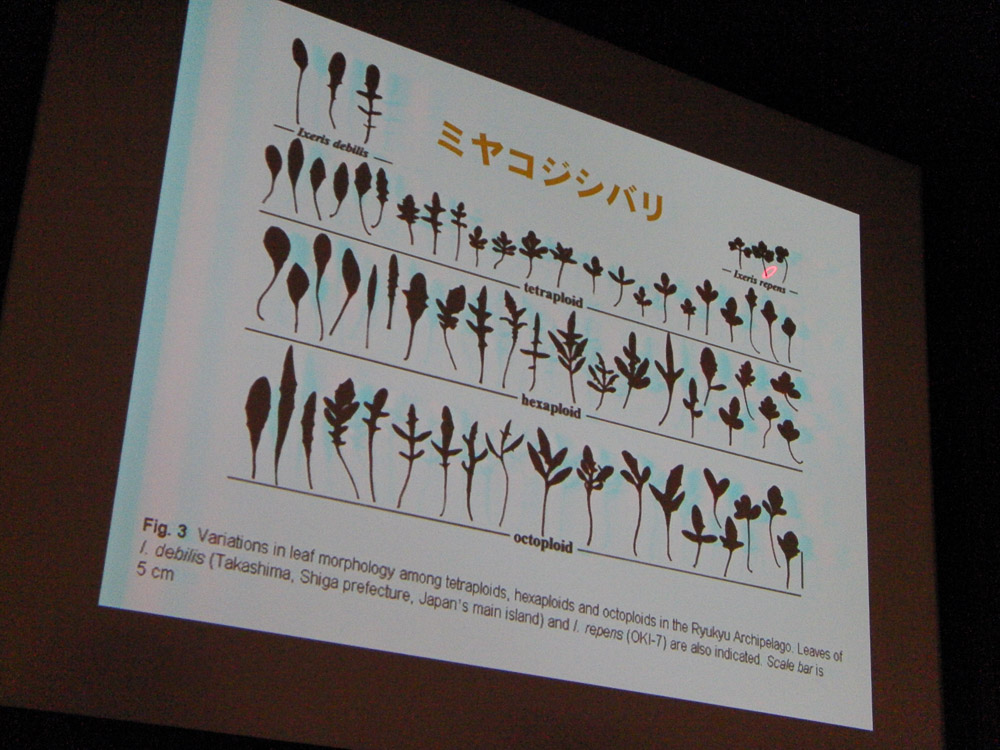

「これは、本土の海岸に生えイネ科のハマニガナです。もう片方は、畑の脇に生えているオオジシバリです。」

「どちらも日本で普通に見られるものです。これら両方の種は沖縄にも生えています。日本本土ではこの両種の生えている場所は一方が日本の砂浜と、そしてもう一方の生えているのが内陸部の田んぼのあぜみたいな場所です。ずいぶん距離が離れていて2つの種類が接することが無いんですが、これが琉球列島の中では狭い所にたくさんの種類がぎゅっと押し込まれているものですから、狭い範囲に隣接するようにして出てくる場合が有ります。そういう所では交雑してしまいます。」

「これが典型的なハマニガナとオオジシバリです、両親に似たさまざまな形の花、切り込みや丸いなどの似た部分が有ります。このようなさまざまな形をしたオオジシバリを総称してミヤコジシバリと呼んでいます。琉球列島の固有種です。」

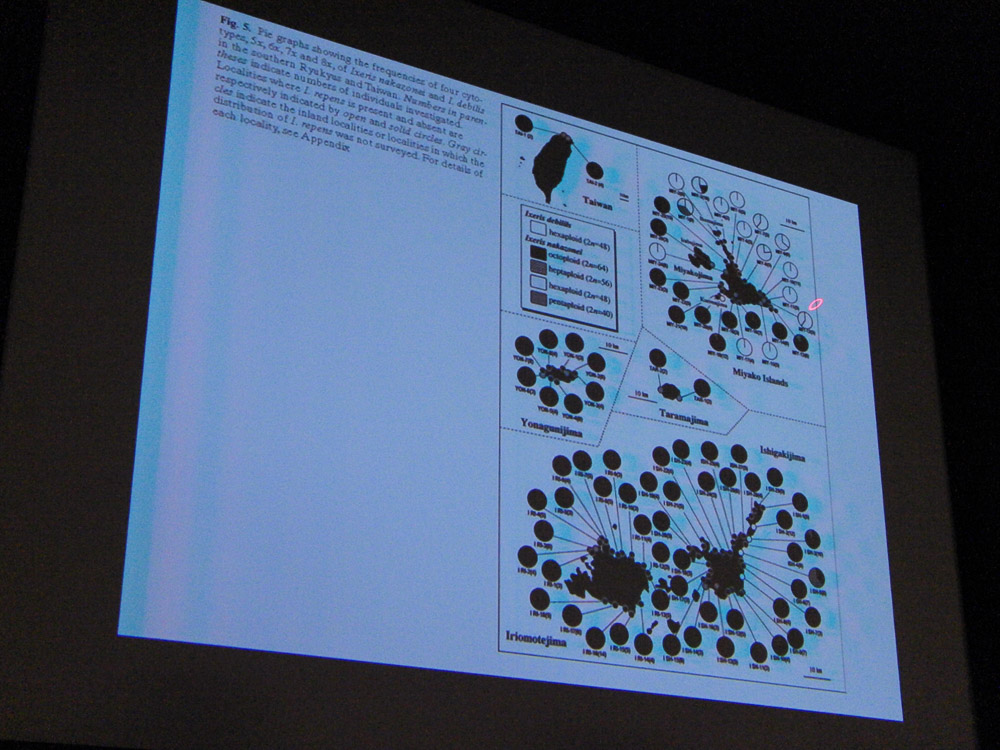

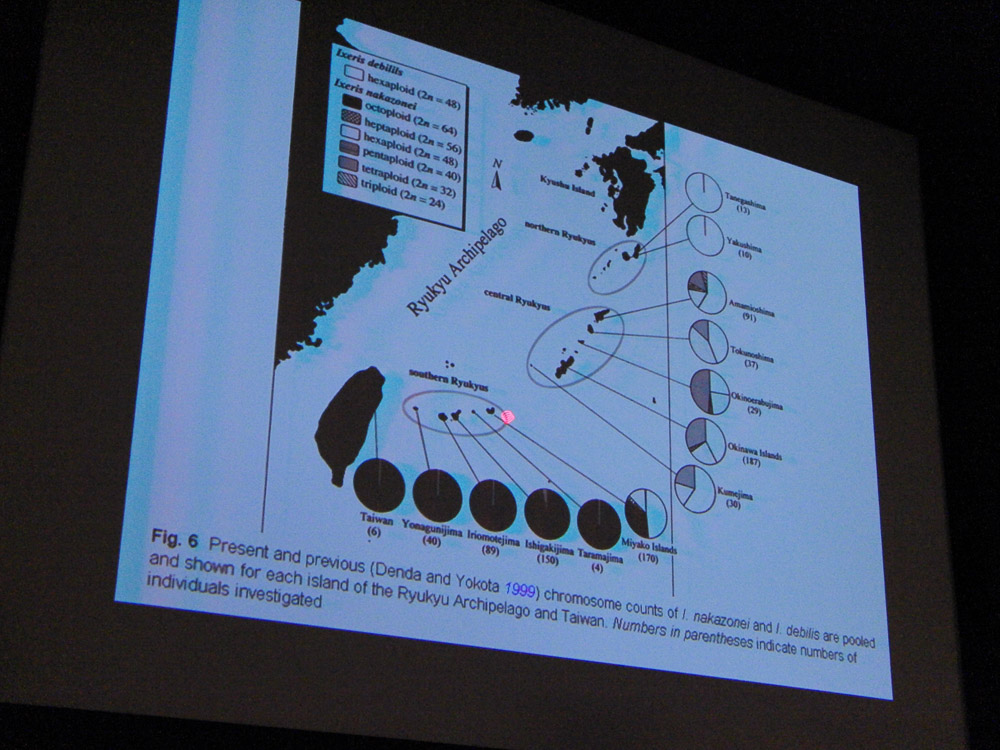

「ただし、内容は大変複雑で染色体数が4セットもって4倍体、それから6セットもって6倍体、8セットもって8倍体と言うように実際染色体数を倍加していって非常に複雑なプロセスを経ていて地域的なものとしての要因が考えられます。」

「宮古島でも北海岸は多くて6倍体のミヤコジシバリで南海岸は8倍体となっています。島として1つで環境の違いはないんでが南海岸、北海岸に分かれています。それと西表島、石垣島ではすべて8倍体です。全体を通してみると南琉球では8倍体、中琉球で6倍体ですね。」

「雑種の染色体数は出来てすぐでは4倍体なので色んなものが合わさり地理的に住み分けが起こっていることが分るのではないでしょうか。」

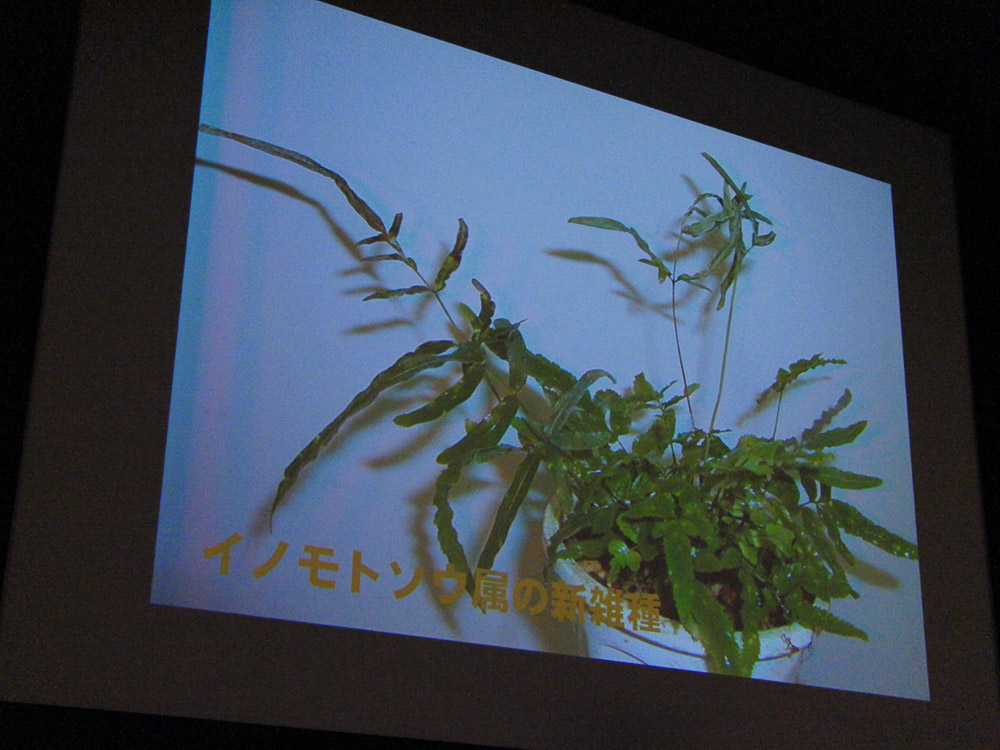

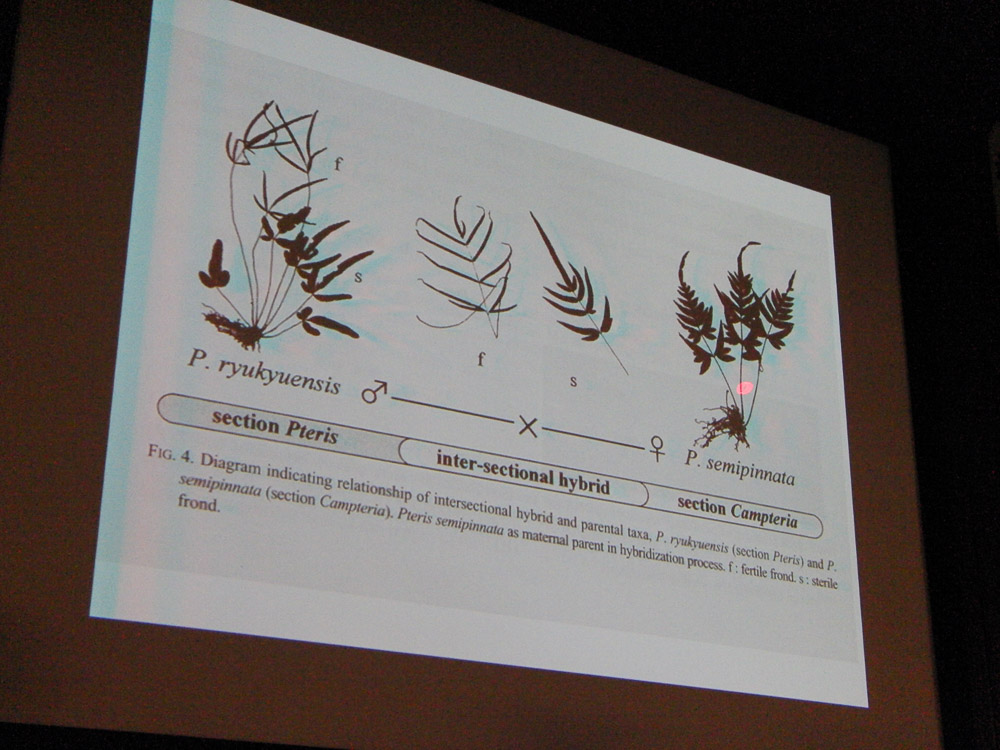

「ほかで出来ない雑種の組み合わせとしてご紹介しておきますと、これは沖縄市で見つかったシダですが形がリュウキュウイノモトソウとオオアマクサシダが一緒に生えてしまっています。これは本来土壌のペーハーの違いにより生息場所が違いますが。酸性の土壌に生える種、アルカリ性土壌に生える種の両方が沖縄市には混在した場所が有ることでこういった雑種が出てきました。」

「これは実は両親が何だろうと調べたところ、母親がオオアマクサシダで父親がリュウキュウイノモトソウノのf1雑種と言うことが分りました。このような例はほかにもいくつか有ります。狭い所に多くの種類が密接し詰め込まれている場所を進化の箱庭と呼んでいますが。琉球列島には狭い所に種が詰め込まれているのでよそでは起こりえないような組み合わせの種類がたまにあってそれで雑種が出来てしまってそれがまた新たな新種を生む引き金になることも有ります。」

「このような植物は非常に興味深い地域に生息していますが。色んな開発によって絶滅の危機に瀕しています。」

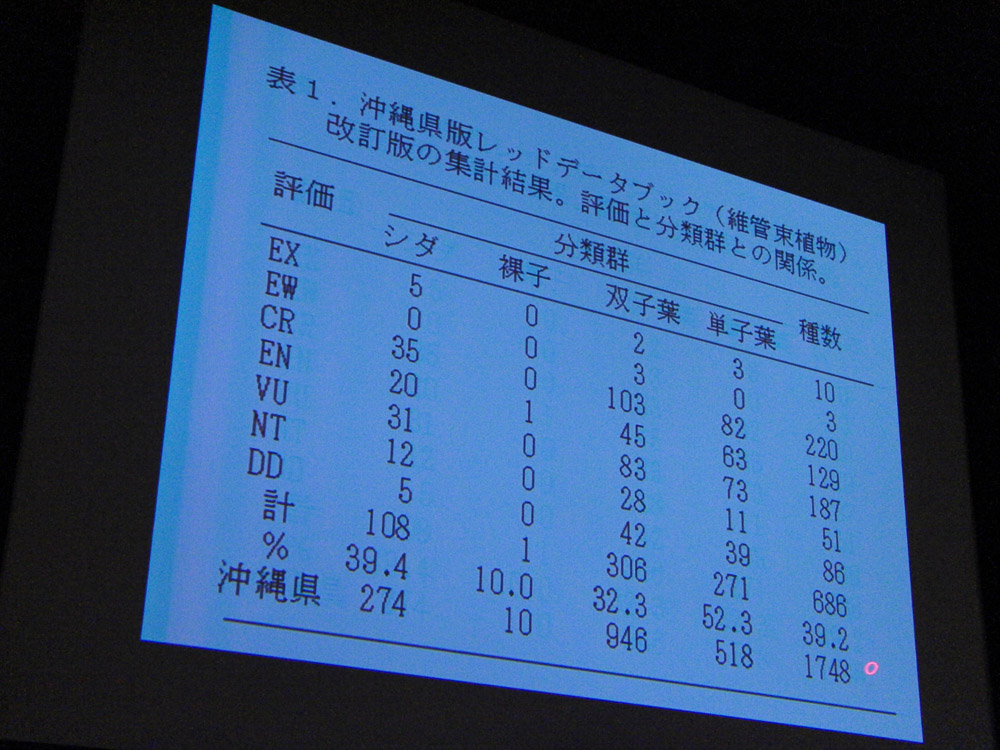

「これはご存知の方も多いのでは無いでしょうか。絶滅の恐れが有る野生生物の現状を記したもので、これが環境省版と沖縄県版のものですが表紙が赤いレッドデータブックです。」

「調べてみると3割、4割の種類が絶滅の危機に瀕していることが分ってきました。これはやんばるの森ですけれども昔だったら手で一本ずつ切られていましたが、今はチェーンソウで一本残らず切ってしまい雨が降ると土壌が流出してしまうんでうね。」

「このような切り方をするものですから森林の伐採によって森の植物が無くなってしまいます。それから沖縄は狭い所に多くの人がすんでいます。それでダムが必要になり作ることになります。」

「それでダムを作ると先ほど紹介した渓流沿いにしか出てこないような植物が水没してしまいます。特に中流付近の洪水が起こるような所には、ダム建設にはもっとも適した場所です。そのような場所に作るとその場所にしか生息しない希少な植物も絶滅してしまいます。事実、新種として記載されたオリズルスミレもダムの建設により絶滅してしまいました。」

「それから、沖縄の特殊な事情として米軍基地が有ります。米軍基地が色々開発行為をやってしまいます。開発をとめることは難しくなかなか自然保護の活動が出来ないような所が有ります。」

「それと空港の建設です。それぞれの島には空港が必要なものですから空港を作ります。小さな島に長く広さの有る滑走路を作ると島の多くの自然が失われていく現実は否めません。これは与那国島の様子です。」

「あと林道建設ですね。これは石垣島の林道の様子です。林道を作ることは決して悪いことでは有りません。しかしずさんな工事をすると作って一年もたたないうちに林道としての機能を失うばかりか自然の破壊にも繋がるような状況になってしまいます。」

「このような林道を作りますと森が乾いてしまって周りの木が枯れてしまうと言うことで森全体がだめになってしまう状況が有ります。」

「沖縄県に生息している植物の種数が1748種有りますがそのうちの4割程の植物が

何らかの原因で絶滅の危機に瀕しています。」

以上が講演の内容です。

今回講演にて紹介された植物のほとんどが絶滅危惧植物ばかり、狭葉現象の解説にあった「リュウキュウツワブキ」や野生絶滅の「オリズルスミレ」。また希少な琉球のラン科植物の解説が数多く聞くことが出来た。また沖縄の地史と地理、そして生育環境を通して希少植物の現状を知ることが出来るとても貴重な講演であったことは言うもでもない。

国立科学博物館 企画展

「琉球の植物」展

期間:平成21年3月24日~平成21年5月17日

(休館日は博物館ホームページを確認ください。)

入館料:一般・大学生/600円(団体300円)・高校生以下無料(団体は20名以上)

お問い合わせ 国立科学博物館 電話 ハローダイヤル 03-5777-8600

コメント