千葉県立中央博物 平成21年度 企画展

多様な生物多様性1:生命のにぎわいとつながり

「虫、魚、鳥、・・草、木、・・・人」-その素晴らしさを親から子へ、そして孫へ- レポート

開催期間:7月4日~8月31日

開催場所:千葉県立中央博物

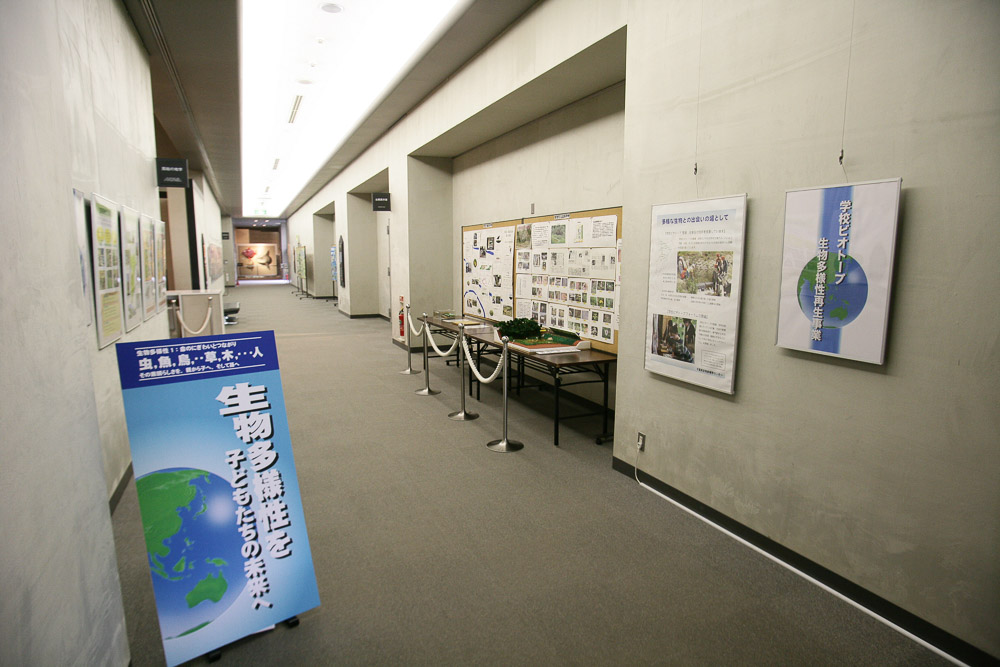

千葉県立中央博物では、7月4日から8月31までの期間、多様な生物多様性1:生命のにぎわいとつながり「虫、魚、鳥、・・草、木、・・・人」-その素晴らしさを親から子へ、そして孫へ- が開催されている。私たちにとって重要な生物多様性を理解し、未来につなげることをテーマに、今回は、博物館の企画展示だけではなく市民・NPOなど、多くの方々とともに展示を構成し行われている。またたくさんの関連した行事も企画され多くの方に生物多様性をキーワードにその重要性をアピールする企画展だ。

今回の企画展では、生物多様性をキーワードに「1.生命の誕生・進化と地球環境の形成」「2.生物多様性ワールドの探求」「3.都市化・温暖化と生物多様性の危機」「4.生物多様性の宝庫、里山、里沼、里海」「5.家のまわりの生物多様性」「6.私たちのくらしと生物多様性」「7.生物多様性を子どもたちの未来へ」の7つのコーナーにわけ生物多様性が生態系にどのように影響を与えそして受けているか、そしていかに重要であるかを知ることが出来るようわかりやすく標本や解説によって構成されている。

次に地球最古の岩石約39.6億年前の岩石のアカスタ片麻岩(カナダ)なども展示され見ることが出来る。

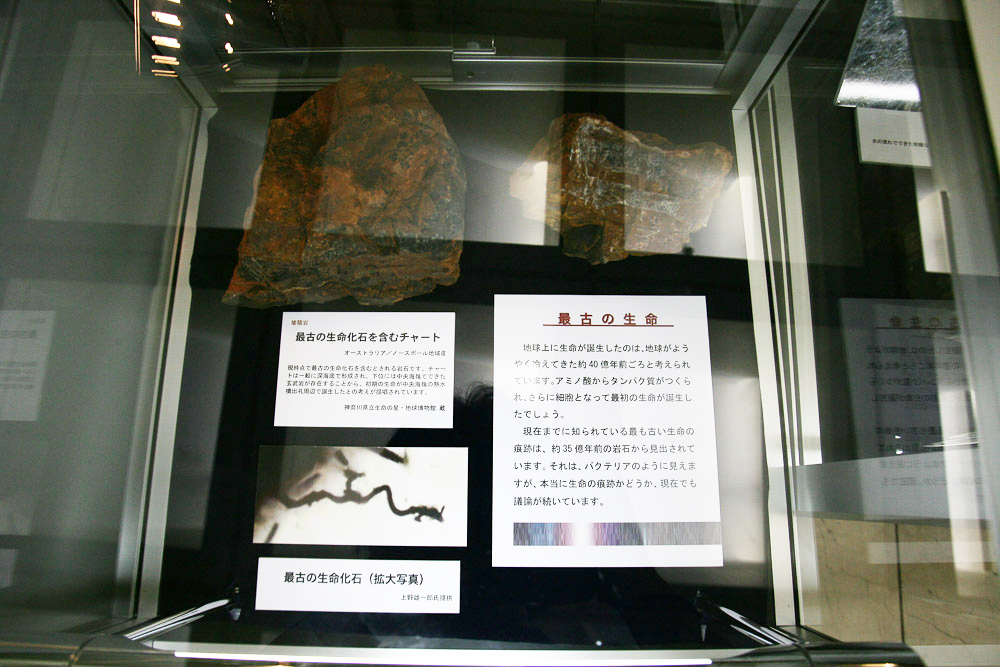

また最古の生命を知る事が出来る生命化石(オーストラリア・ノースポール)も展示。約35億年前の深海底で堆積した最古の生命化石を含む岩石(チャート)には生命の痕跡があると言われているものだ。

生物多様性の歴史を語る出来事として地球上の酸素の生成が上げられる。

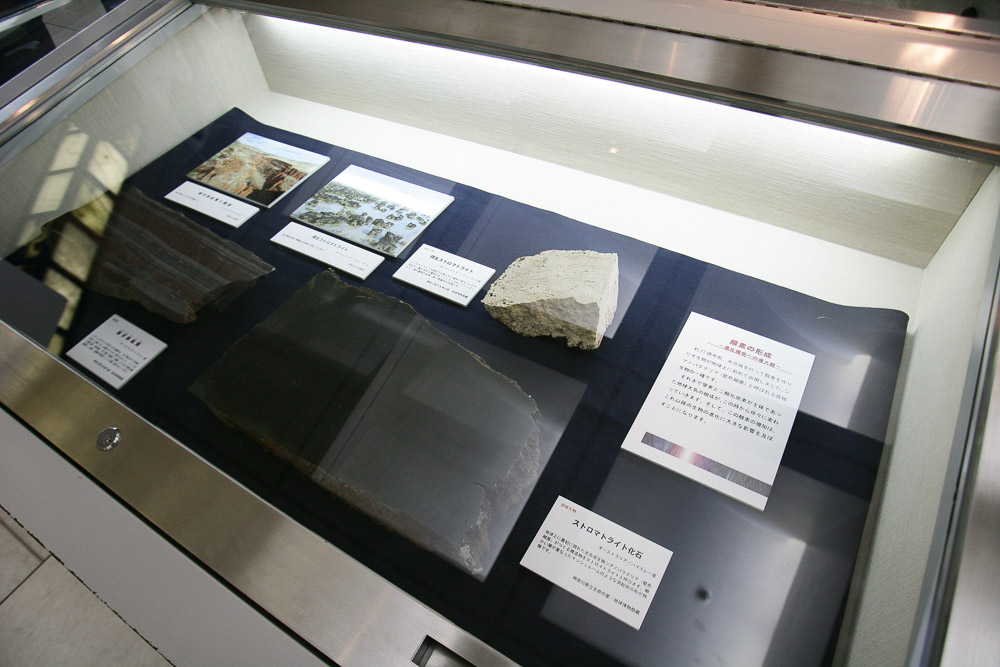

そのことを解説する資料としてストロマトライトが展示されていた。

このストロマトライトは約27億年前、それまで窒素と二酸化炭素を主体とした大気に光合成をおこない初めて酸素を作り出す生物が登場した。その生物がシアノバクテリアと呼ばれる原核生物の一種だ。この生物が作る構造物がストロマトライだ。展示にはそのストロマトライトの化石と現生のものが並べられみることが出来た。

またシアノバクテリアから放出した酸素は海水中に多量にあった鉄イオンを酸化するのに使われた。このときつくられた酸化鉄が大量に沈殿した縞状鉄鋼層の岩石も見ることができる。

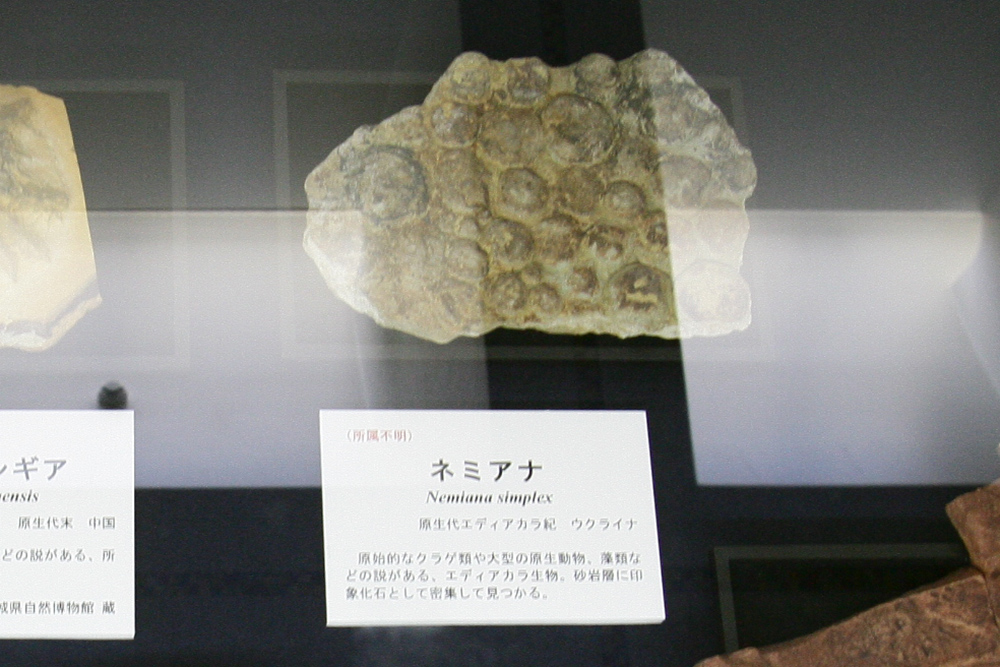

原生代・古生代の生物の化石

生物の進化をたどっていくと今から約6億年前の原生代最後のエディアカラ紀には大型の生物化石が見つかっている。原始的なクラゲ類の大型の原生生物、藻類などの説がある、ネミアナ化石が展示されている。

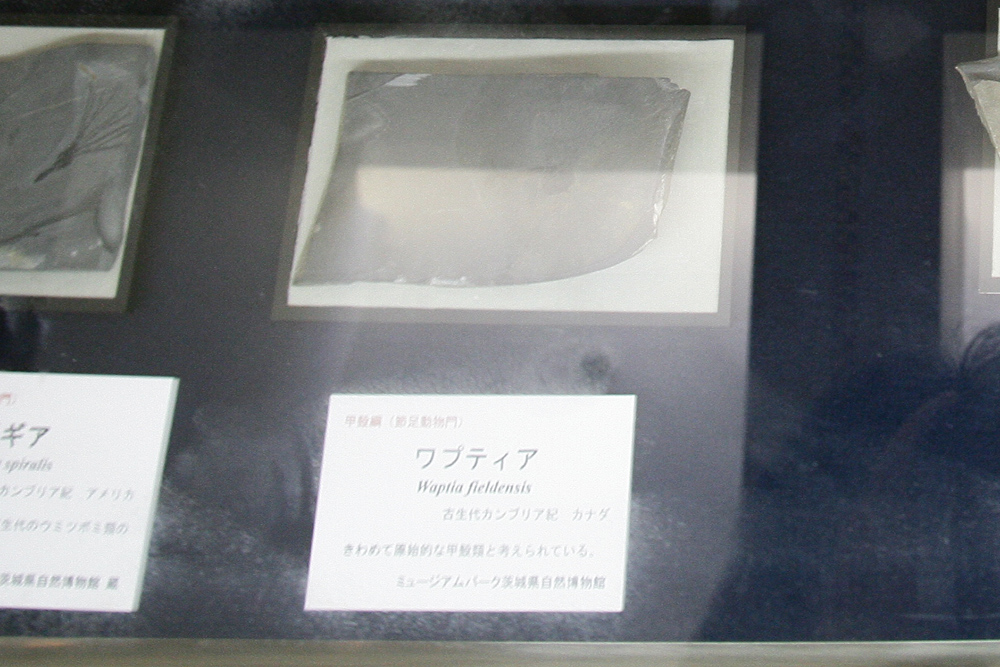

カンブリアの爆発

また5億4000年前の古生代には硬い骨格や殻を持ち、現在の動物群と比較できる多様な海生動物が一気に登場する「カンブリアの爆発」と呼ばれる生命史上の転換期がおとずれる。食うものと食われるものがせめぎあう、生態系の一大変化を引き起こした時代だ。そんな時代の生物を知る原始的な甲殻類といわれるワプティア化石やアノマロカリス復元模型などで当時の多様な生きものを知ることが出来た。

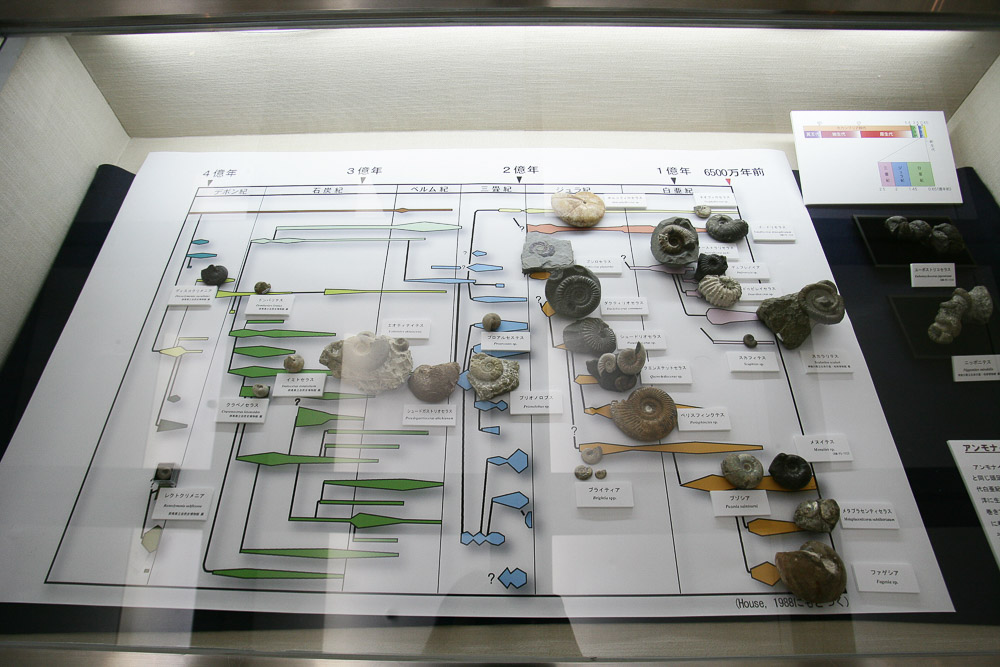

アンモナイトの繁栄と絶滅

アンモナイトは古生代シルム紀から中生代にかけ多種多様な種類が世界中に生息していた。このことを知るアンモナイトの系統図が化石と年代別に分類され展示されていた。この系統図を見ることで多様な種の繁栄と絶滅とがおこっていたことが学べるはずだ。

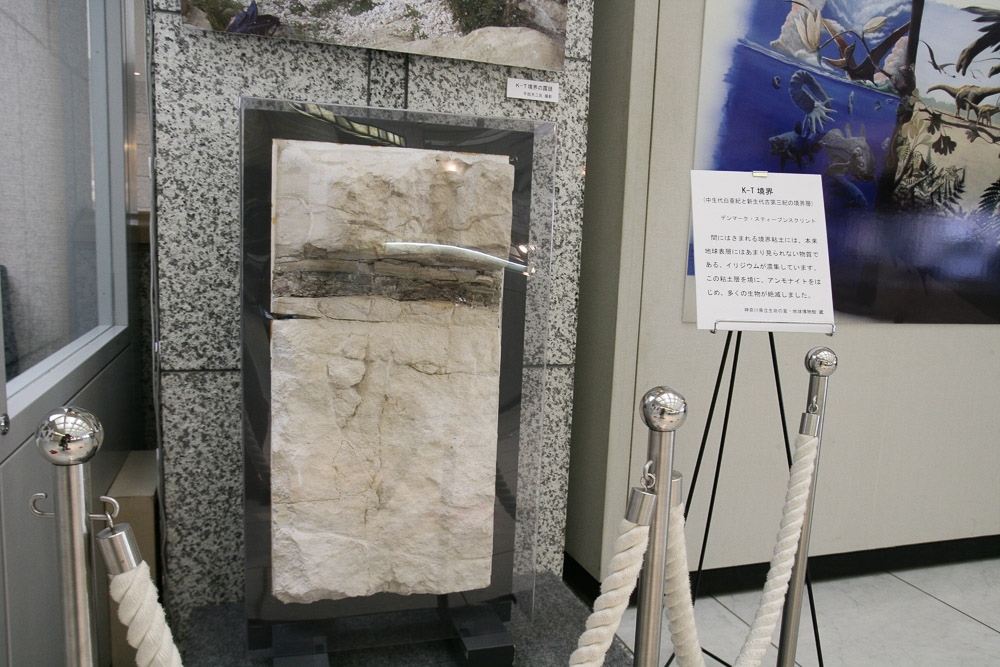

生命の進化の歴史の中で絶滅というキーワードは必ず出てくるが、中生代に絶滅してしまった恐竜の時代にまたがる粘土層から、その原因を知ることが出来る貴重な展示がおこなわれている。

中生代に恐竜は絶滅して新生代になるが、この絶滅の原因として考えられている1つが隕石だ。隕石が地球にぶつかり環境に大きく影響を及ぼしたのではないかといわれている。

そのことが、中世代白亜紀と新生代第三紀の境界にある(デンマーク・スティーブンスクリント)粘土層からは多くのイリジュウムが濃集していることから推測できるのだそうだ。

本来イリジュウムは地球表層にあまり見られないものなのだが隕石の大きな衝突などによりイリジュウムが地表に拡散し濃集したのではないかといわれている。

この年代を境に多くの生物が絶滅しているそうだ。

会場には白亜紀の恐竜、タルボサウルスの頭骨とアルティリヌス頭骨も展示されている。

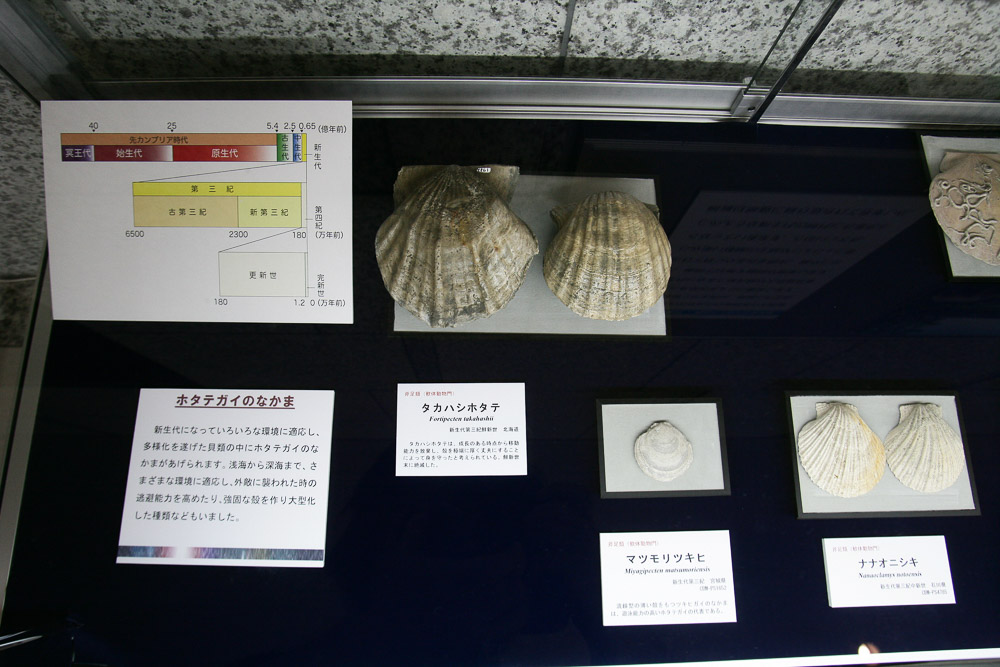

新生代の生物相

6500万年前の新生代の生物相を知ることが出来るコーナーでは、絶滅した生物のあとを埋めるように哺乳類や被子植物などが繁栄する時代をむかえるそうだ。ここでは、新生代の生物相を知ることが出来る。

ホタテガイの仲間を紹介した展示では、殻を極端に厚く丈夫にすることで身を守ったタカハシホタテ(新生代第三紀鮮新生 北海道)の化石や遊泳能力の高いマツモリツキヒ(新生代第三紀 宮城県)などさまざまな環境に適応し多様化した貝化石をみることが出来る。ほかにも、ナウマンゾウの頭骨化石、また多様化していった哺乳類の時代として大きな牙を持つ哺乳類ネコ科のスミロドン。

そして人類の祖先、新生代第三紀にアフリカで誕生したと考えられているオーストラロピテクス アフリカヌスとパラントロープス ボイセイの頭骨標本(複製)が並べられ展示されていた。

このコーナーで興味深かったのは地球誕生から46億年の歴史を460mの距離に直すと300万年前に生まれたオーストラロピテクスから現在まで距離にしてわずか30cmにしかならないことだ。人類が誕生し現代にいたる時間の流れが地球の歴史と比較することでいかに短いかを知ることがわかる。

人類が誕生するまでの長い地球の歴史の中でどのようなことがおき現在私たちの環境があるのかを実物の化石で確認してはいかがだろう。

次のコーナーは、「生物多様性ワールドの探求」を紹介するコーナーだ。このコーナーでは生物多様性とはなにかを形や色彩そして多様な生きものの違いを見ながら知ることが出来る。

小さなカビや菌類・キノコから動物・植物など、たくさんの標本・資料が展示されている。

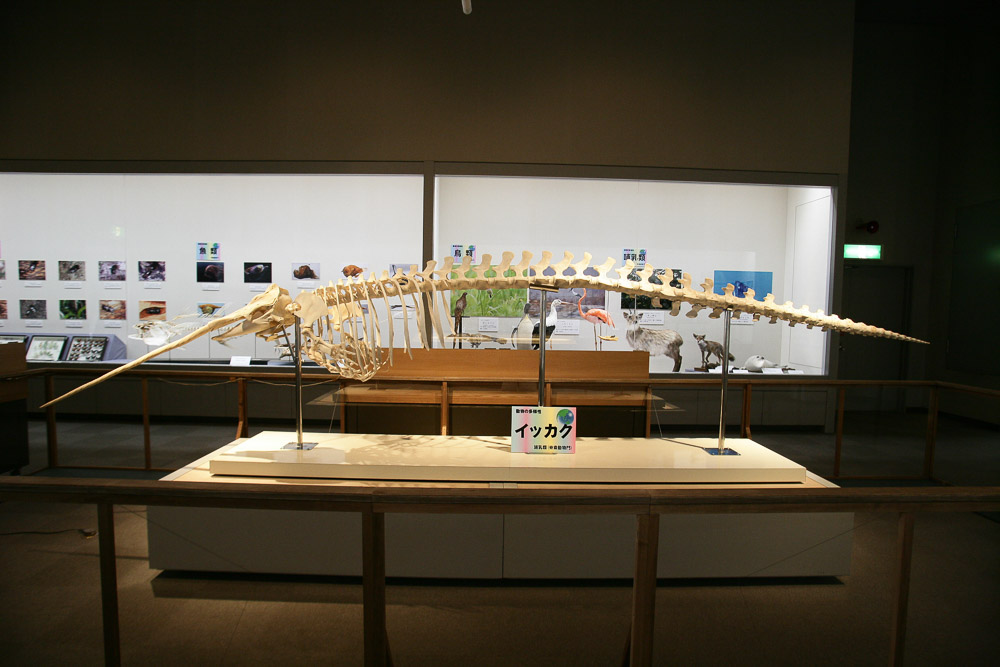

インドネシアに生息している世界最長の昆虫ナナフシの仲間から、最大の動物であるクジラ類で長い牙をもつ不思議なイッカクの骨格標本も公開されていた。

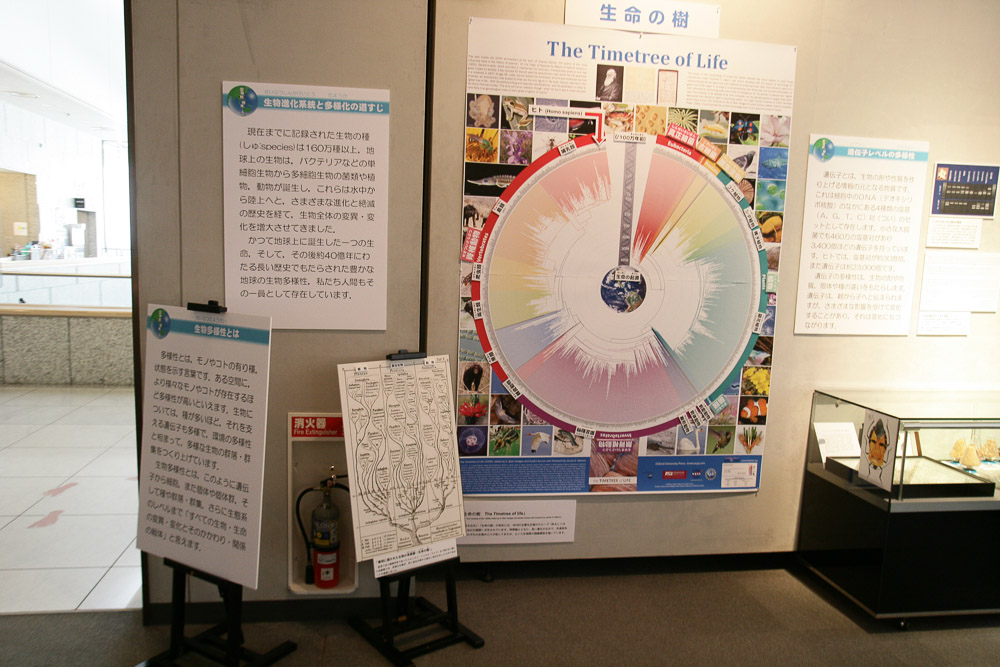

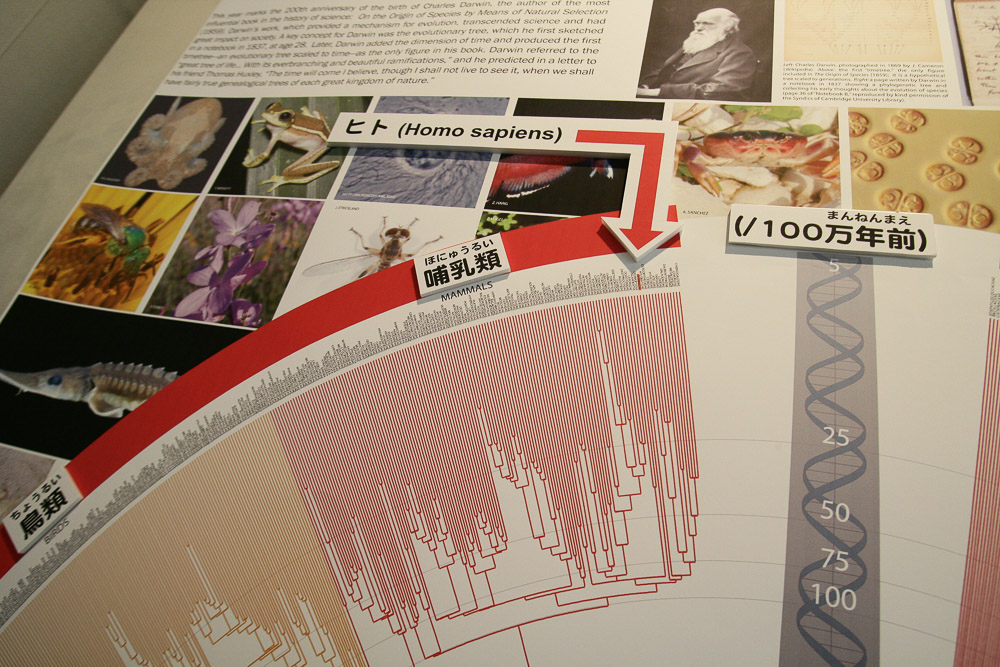

入口を入ると「生物多様性とは」とかかれた解説と1866年にドイツのエルンスト・ヘッケルが最初に描かれた生命の系統樹(生命の樹)が目に付く、多様な生物が同じ幹から進化し枝分かれしたことを表現しているものだ。そしてその横には最新の進化・系統を紹介した本が出版された記念につくられたポスター「The Time tree of Life」生命の樹が展示されている

40億年前に生命が生まれた生命の起源から現代まで1610の主要な生物のグループを時間軸とともに系統的にならべたものだ。今回の展示では日本語で表記されていたのでわかりやすく見ることが出来た。

またこのコーナーでは生物多様性を3つの多様性の展示にわけより生物多様性を理解しやすく展示されている。

それぞれ「遺伝子レベルの多様性」「種レベルの多様性」「生態系レベルの多様性」だ。

「遺伝子レベルの多様性」

遺伝性の多様性では、遺伝子レベルで変異があることを知ることが出来る。

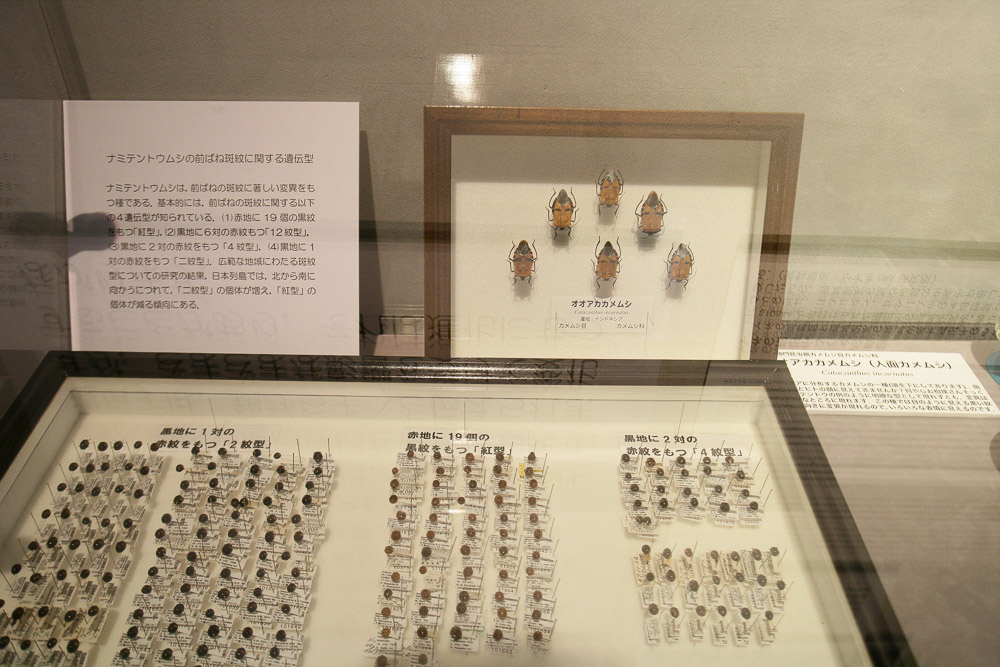

その中でテントウムシの斑点の模様の違いはかつて多くの種類の違いがあると思われていたが、今では遺伝子の変異で起こることがわかっているそうだ。

展示ではナミテントウムシの遺伝子の違いによる斑点の模様の違いが並べられた標本からその違いを知ることができる。

またオオアカカメムシの黒い斑点のところに遺伝子の変異が現れ人の顔のように表情が違うように見える楽しい展示も紹介されている。

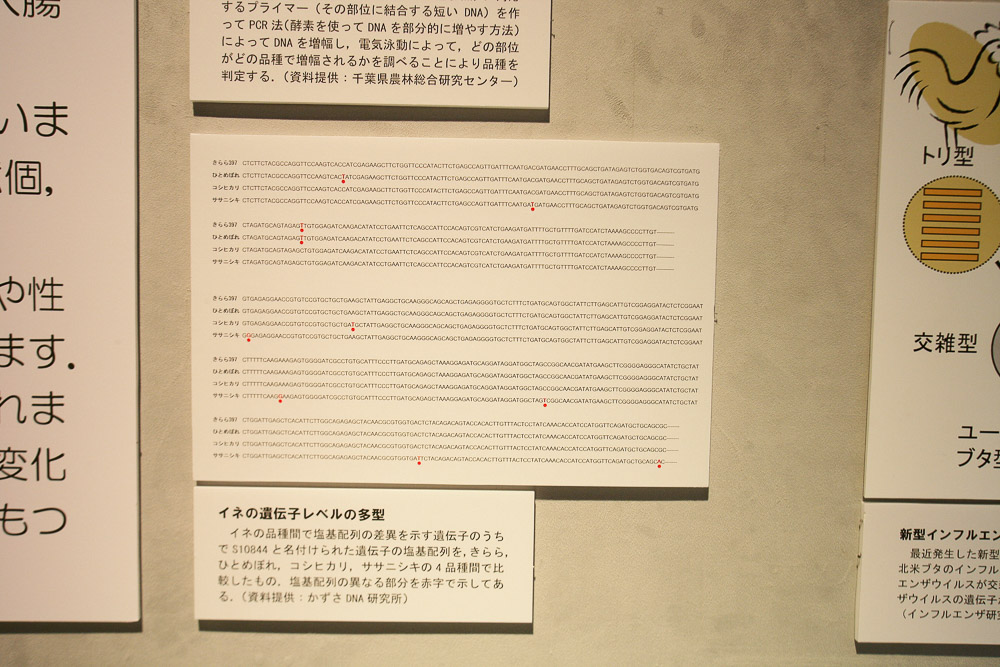

生活に関係したところでは、鳥と豚のインフルエンザの違いも遺伝子レベルでの多様性が変化して問題になっていること、さらに、イネの品種間で遺伝子の塩基配列がどのような違いがあるのか知る解説も展示もされ遺伝子の多様性を解説されている。

「種レベルの多様性」

種レベルの多様性の紹介では、動物(昆虫類、魚類、貝類、哺乳類、鳥類)、植物(種子植物)、菌類(きのこ・カビ・地衣類)などをその種の特徴がわかるようそれぞれ並べられている。

種類が一番多い昆虫の展示では世界で一番長いナナフシの仲間や楽器のバイオリンの形に似ているバイオリンムシ、色彩がきれいなミイロタテハなど形や色彩など一目で多様な昆虫がいることがわかる標本と写真パネルで見ることが出来る。

魚類ではクロマグロやガンジスオオナマズなどの骨格標本が並べられ海と河にすむ大型の魚類の違いを見ることが出来る。

貝類の展示では、海の宝石ともいわれるタカラガイが紹介されていた、今回の展示では、スリナムダカラやハワイの固有種でマウイチドリダカラのパラタイプ標本が並べられている。

また東京湾では絶滅してしまった食用のハマグリだが1950年に船橋で採取された標本とともに日本に持ち込まれたハマグリ類を紹介。そのほかナミキセルガイなどの陸産の貝類も形や色が異なった仲間として世界中にある貝と並べられている。

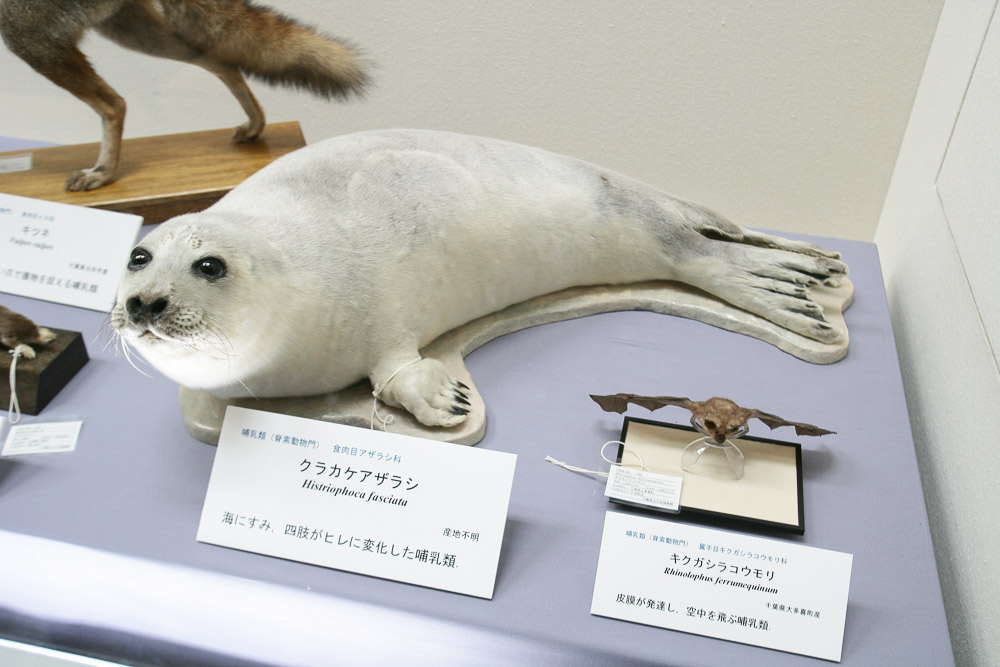

このほかにも、オオフラミンゴやシュバシコウなどの鳥類、ニホンカモシカやキツネ、クラカケアザラシなどの哺乳類なども並べられている。

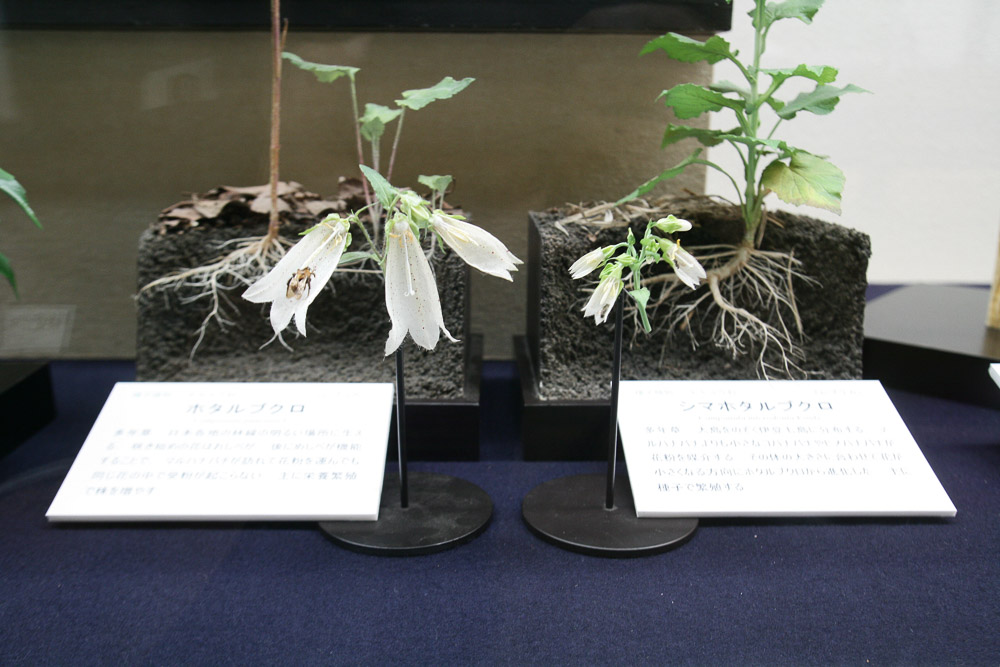

植物では、キキョウ科のホタルブクロとシマホタルブクロのレプリカが並べて展示されていた。花の大きさの違いが特徴的な二つのホタルブクロだが、生息場所にいるハチの大きさの違いで花の大きさが違うのだそうだ。

ホタルブクロはマルハナバチが花粉を運び、マルハナバチよりも小さなコハナバチとヒメハナバチは花がホタルブクロよりも小さなシマホタルブクロの花粉を媒介するのだそうだ。このように生息場所によりさまざまな環境の違いがあり植物も他の生きものとともに共生し生息していることがわかる。

菌類と樹木のかかわりを知る展示としてバカマツタケを紹介しておこう。このきのこも先ほどの花とハチの共生と同じように、バカマツタケの菌糸組織が植物組織の細胞間隙に菌糸が入りこんで植物は菌に光合成産物を与え、菌は植物に窒素やリンなどを与えお互いに養分の橋渡ししているのだそうだ。ここでは500倍に拡大されたバカマツタケの外生菌根の模型が展示されていた。

このコーナー中央にひときわ目立っているのが北極海に生息し牙が特徴的なイッカクのオスの骨格標本だ。動物の中で一番多きいクジラだが、ここでは同じように大きな生き物としてイッカクが展示されている。このように大きな動物がいるというのは生態系が健全であるということがわかるという趣旨で展示されていた。

「生態系レベルの多様性」

千葉県は海に囲まれ山があり、多様な生態系をうむ環境がある。そこからは多様な生物を数多く見ることが出来るのだそうだ。特に千葉は海に多くの多様性をもっており、砂浜、干潟、岩礁など多様性が豊かだということを写真パネルで解説。

博物館がおこなう資料の収集と管理

また博物館では、生物多様性を理解するために多くの書籍や、生物多様性の世界を知る研究などのために多くの標本資料を収集し管理している。ここでも多くの貴重な資料が展示されていた。

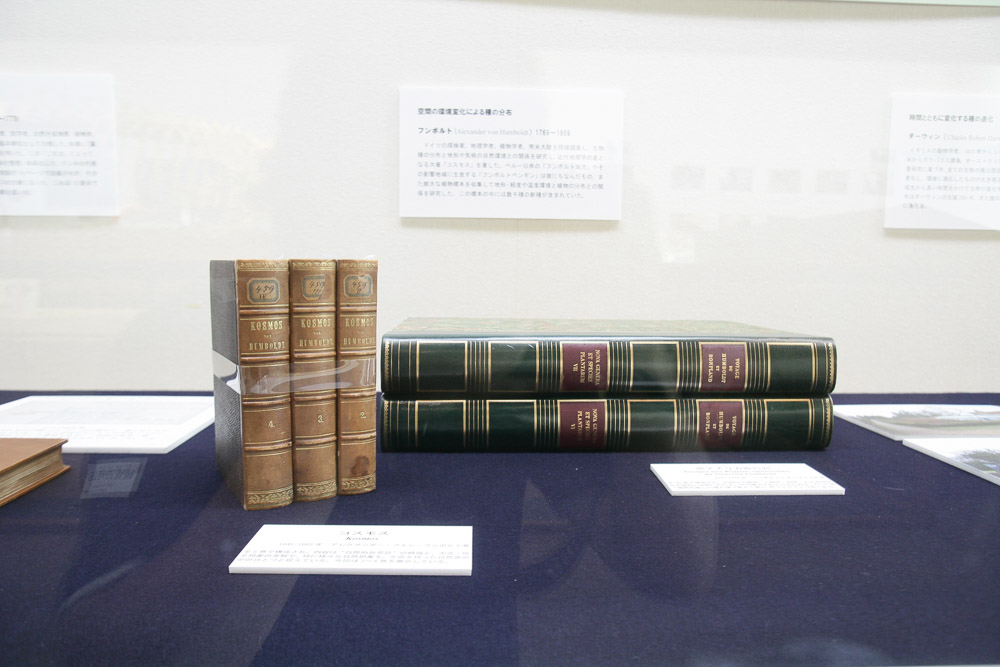

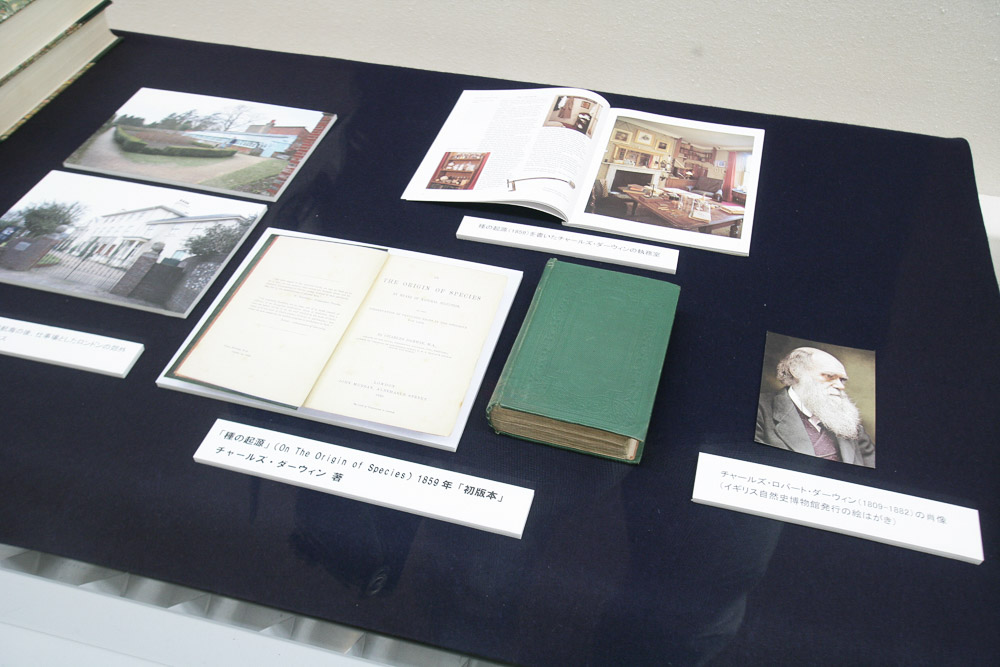

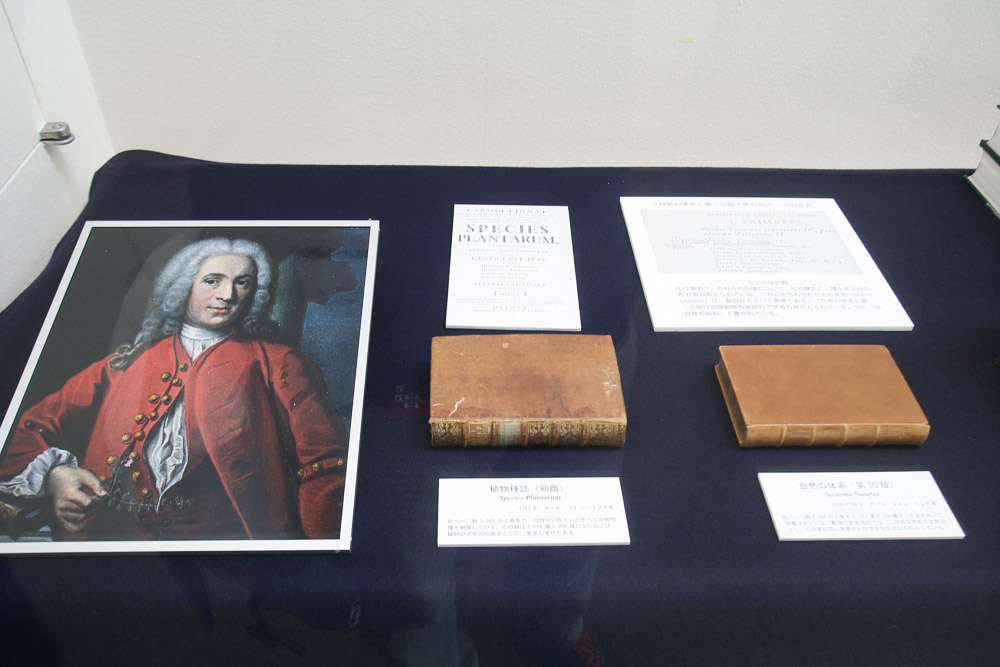

まず生物多様性全体の体系化を記したことで知られているリンネ著の「自然の体系」の初版本。また系統進化を時間軸で表したダーウィンの1859年出版の「種の起源」、環境と種の生物の関係を研究したフンボルトなどの資料が並べられ、生物多様性ワールドの探求としてパネルで説明していた。

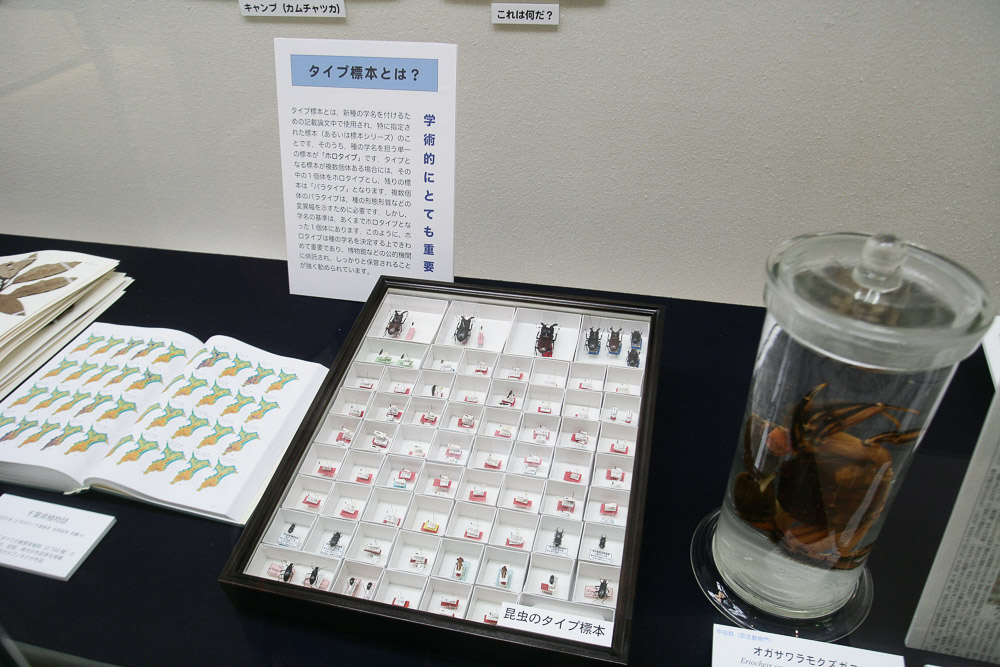

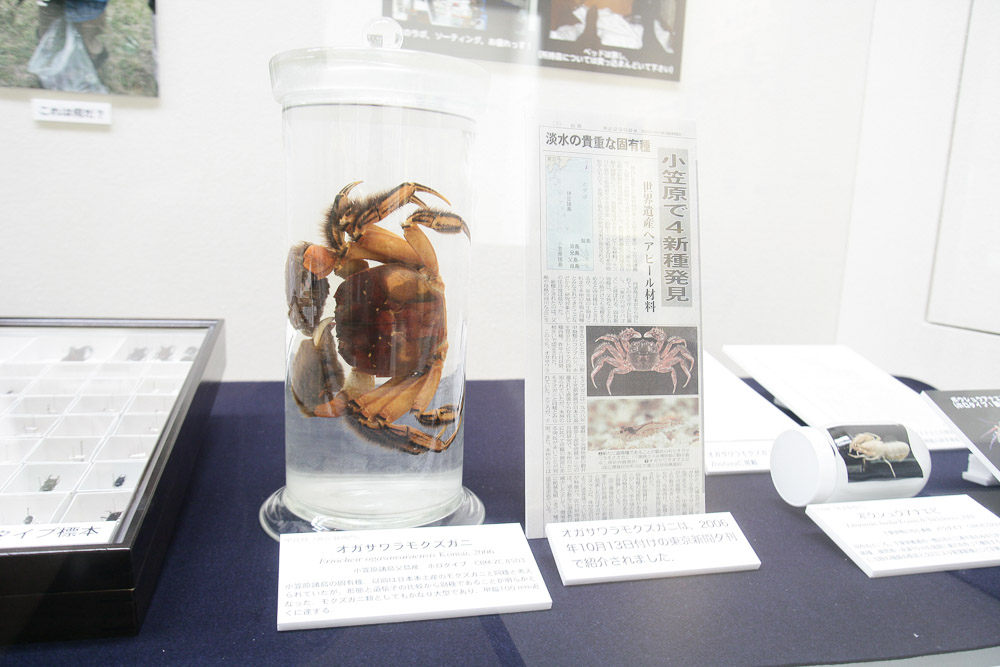

そして生物多様性の解明には欠かせない標本資料では、学術的にともとても貴重なタイプ標本の昆虫がならべられ展示。また新種発見の資料と同じく標本も展示され見ることが出来る。

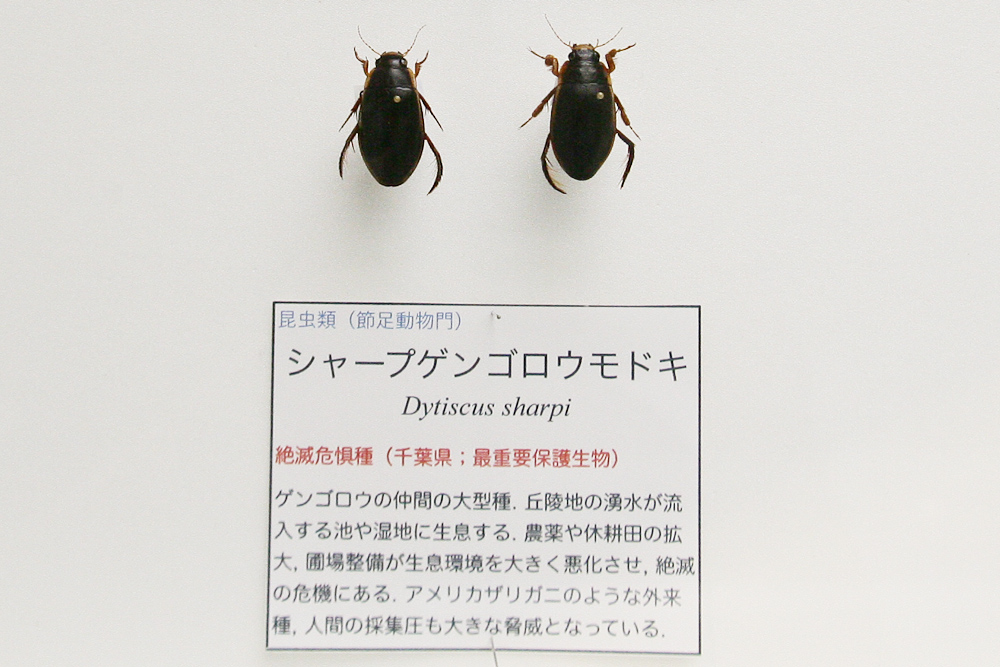

人間活動に起因する環境の変化に伴って多くの生きものが絶滅の危機に瀕している。その中から、シャープゲンゴロウモドキが農薬や休耕田の拡大など、生息環境の悪化などにより絶滅が危惧されていることなどが解説されていた。

絶滅してしまった生き物たち

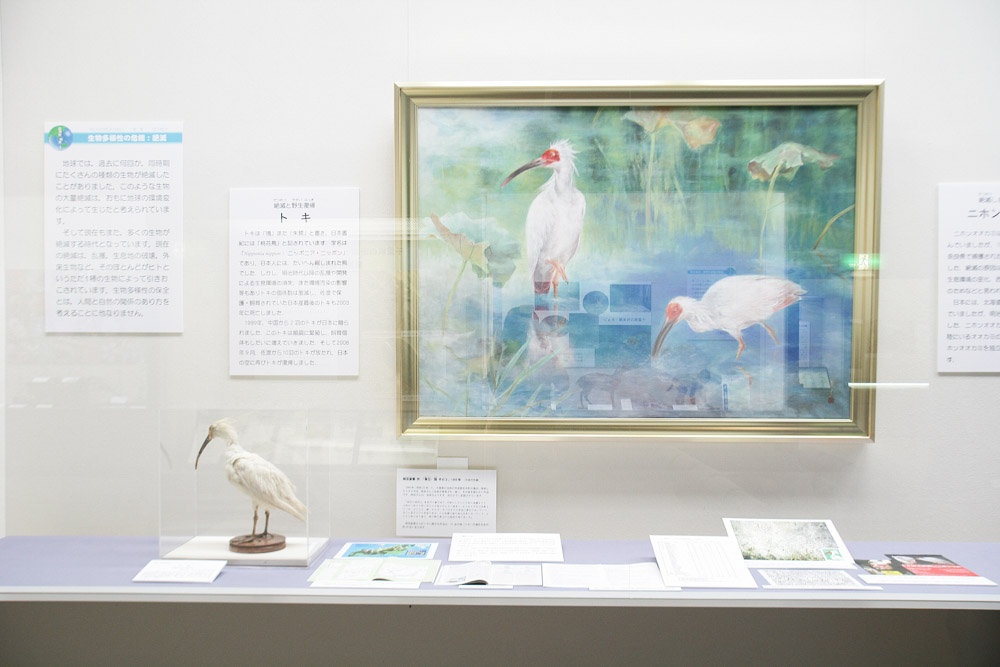

かつて千葉県は多くのトキが飛来していたそうだ。今回の展示では、トキが人々とどのようにかかわり影響を与えてきたかをしる資料と、トキの剥製標本が見ることが出来る。

この展示では、絶滅してしまった生き物たちの多くが人間によってその原因が引きおこされている事実を知り、人と自然のかかわりを考えなければというメッセージが込められている展示だと思えた。

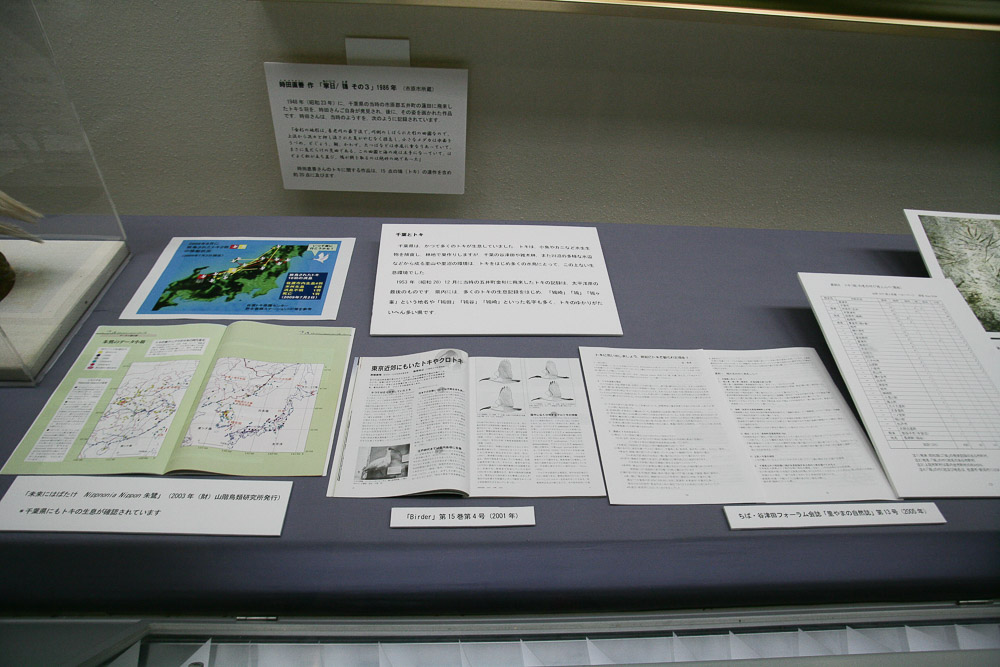

トキと人との結びつきを知る資料

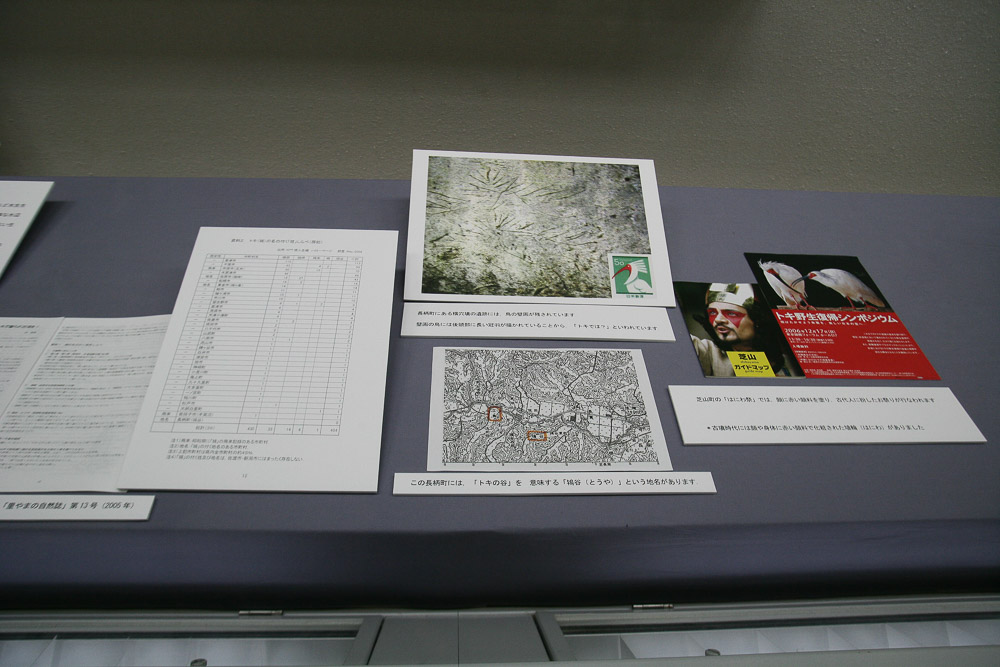

千葉県の長柄町には「トキの谷」を意味する鴇谷(トキタニ)という地名がり、また県内には多くの生息記録や、「鴇崎」「鴇」「鴇ヶ峰」などの地名、「鴇田」「鴇谷」「鴇崎」といった名字などトキにゆかりの多い県だということがわかる資料がならべられている。

展示されていた絵は時田直善さんが1948年千葉県に5羽飛来したときを思い出しながら描かれたものだそうだ。

また、長柄町の鴇谷とつく地名のところには古墳が多くあるが、その中にも鳥の壁画が残されている。後頭部に長い冠羽が描かれているものが「トキでは?」と言われていることを知る資料も並べられていた。

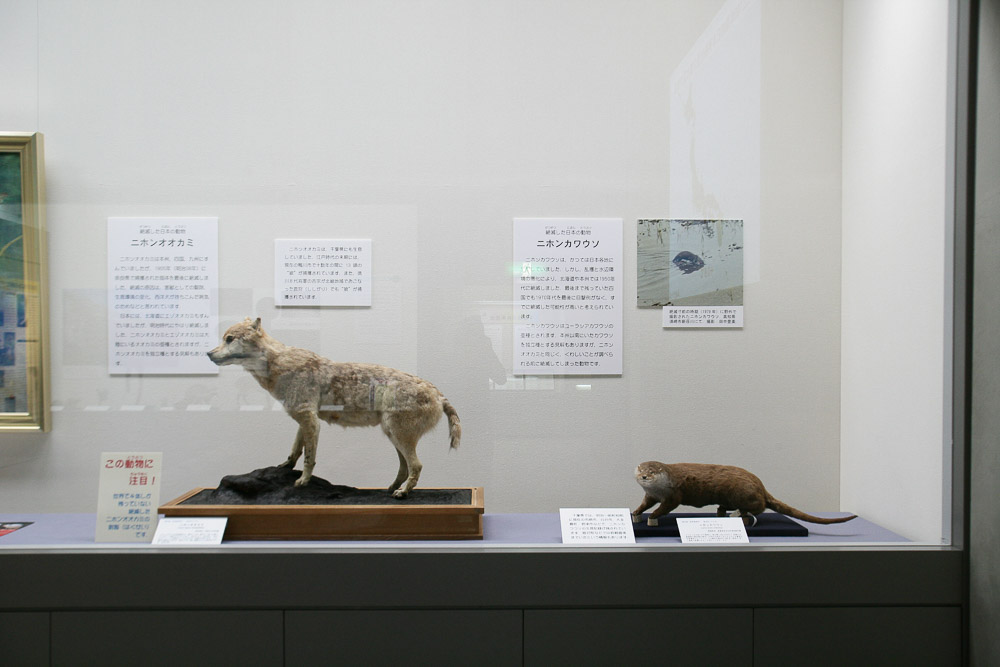

このはかにニホンオオカミ(和歌山大学所蔵)やニホンカワウソ(愛媛県総合科学博物館所蔵)など絶滅した生き物として紹介されていた。

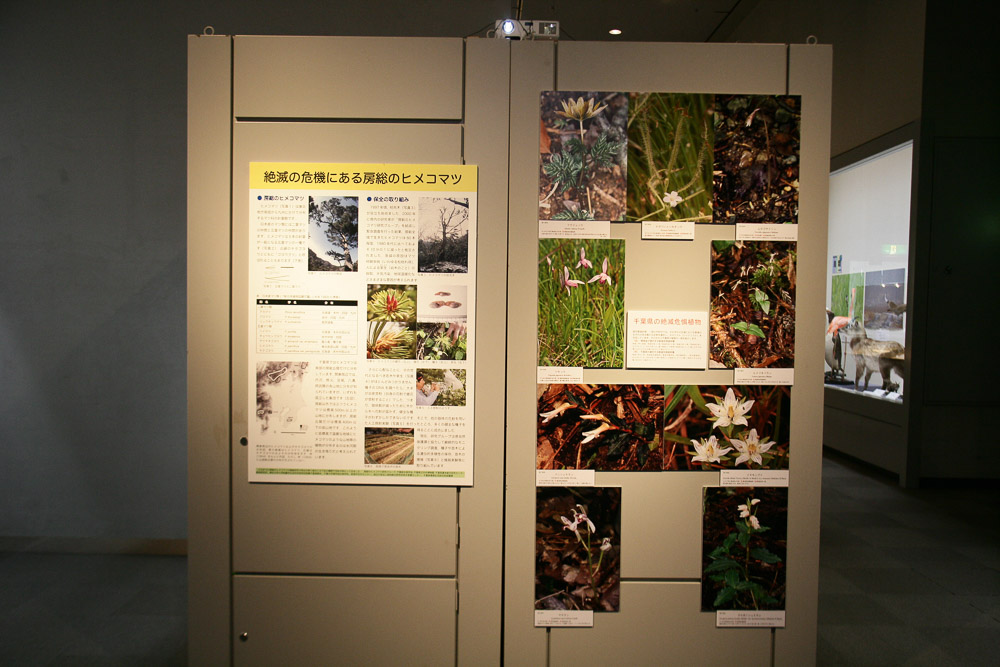

千葉県の絶滅危惧種植物を紹介する展示では絶滅の危機にある房総のヒメコマツの保全の取り組みと、ベニシュスランやイヌセンブリなどの絶滅危惧植物などが紹介。

このほかアマミノクロウサギも紹介されている。

千葉県の外来生物

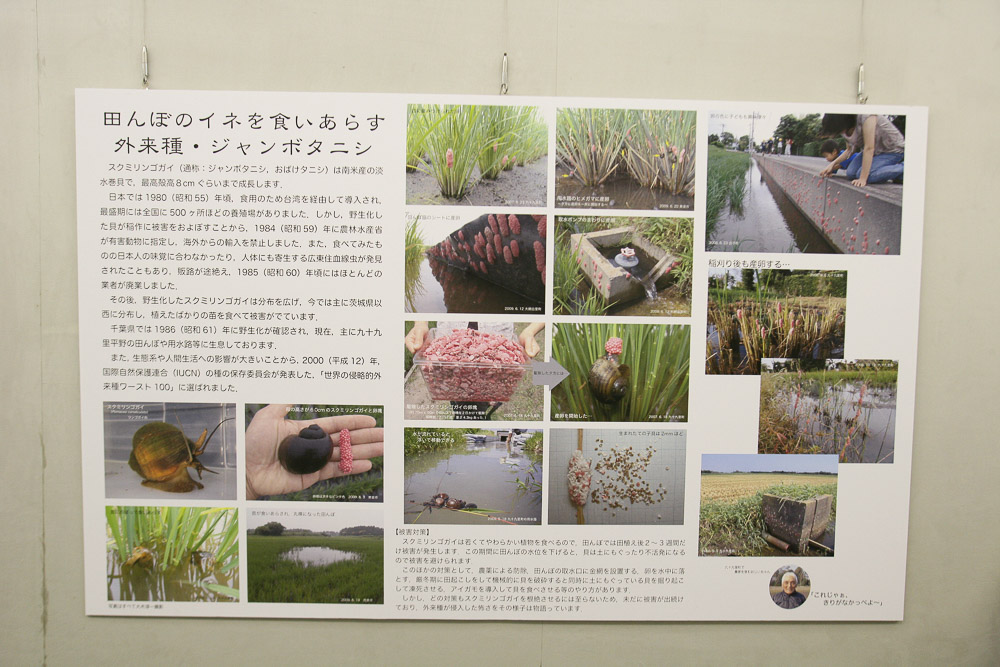

また絶滅が危惧されている生きものとは逆に本来分布しない地域に生き物が持ち込まれている生物が今日大きな問題になっている。

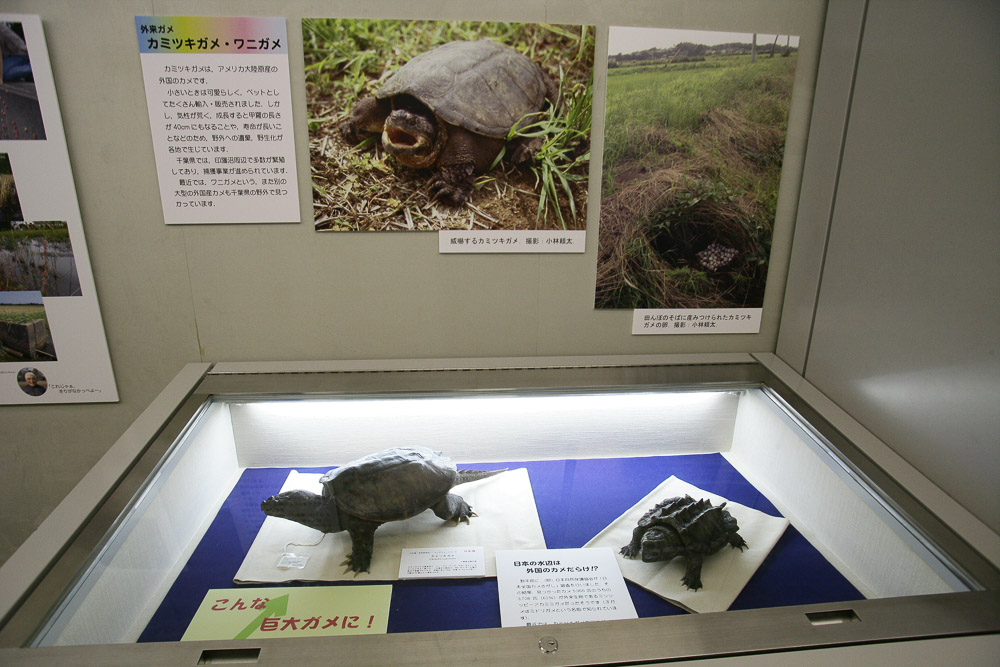

外来生物と呼ばれるこれらの生き物は在来の生物の生息を脅かすだけでなく生態系を大きく変えてしまう恐れがある。ここからの展示ではそれら外来生物の標本と、それらが及ぼす影響などを写真と標本などによって展示されている。

外来種の展示ではアカゲザルや南房総の方に多く見られ始めたアライグマを紹介。

またその繁殖力が強く田んぼのイネを食い荒らすスクミリンゴガイ(通称:ジャンボタニシ)の影響を詳しく解説していた。

ペットとして飼われたものが逃がされ野生化したワニガメやカミツキガメも紹介されていた。これらは野生化すると在来の生き物に大きな影響を与えることで知られている。

このほか昆虫では東南アジア原産のギラファノコギリクワガタや熱帯アジア原産のアトラスオオカブトなどペット昆虫が並べられ外国産のペット昆虫は放さないで!とメッセージが書かれていた。

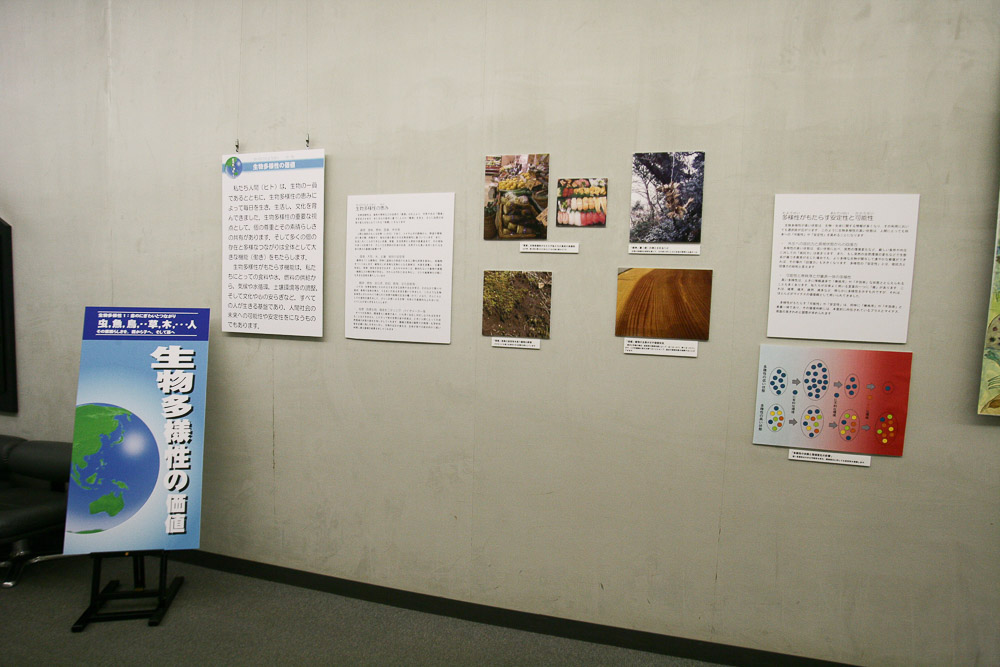

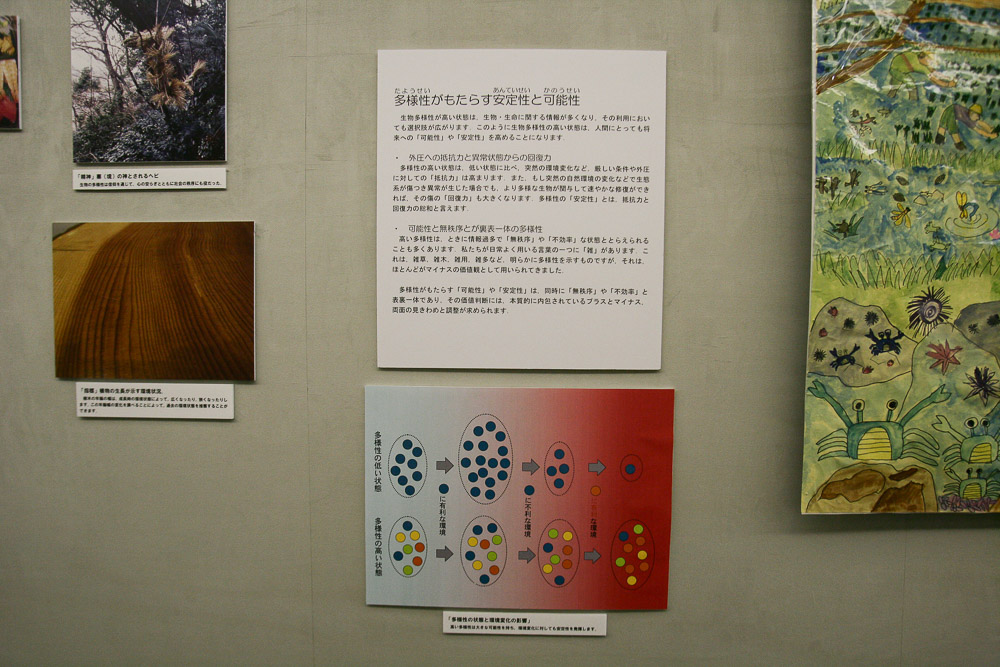

生物多様性の価値

生物多様性がわれわれ人間に与えられる恵みを4つのキーワードで解説されていた。1資源、2環境、3精神、4指標だ。

資源とは食料や燃料など、環境とは気候や水循環、精神とは文化や心の安らぎ、そして指標とは自然の状態・変化といったものだ。

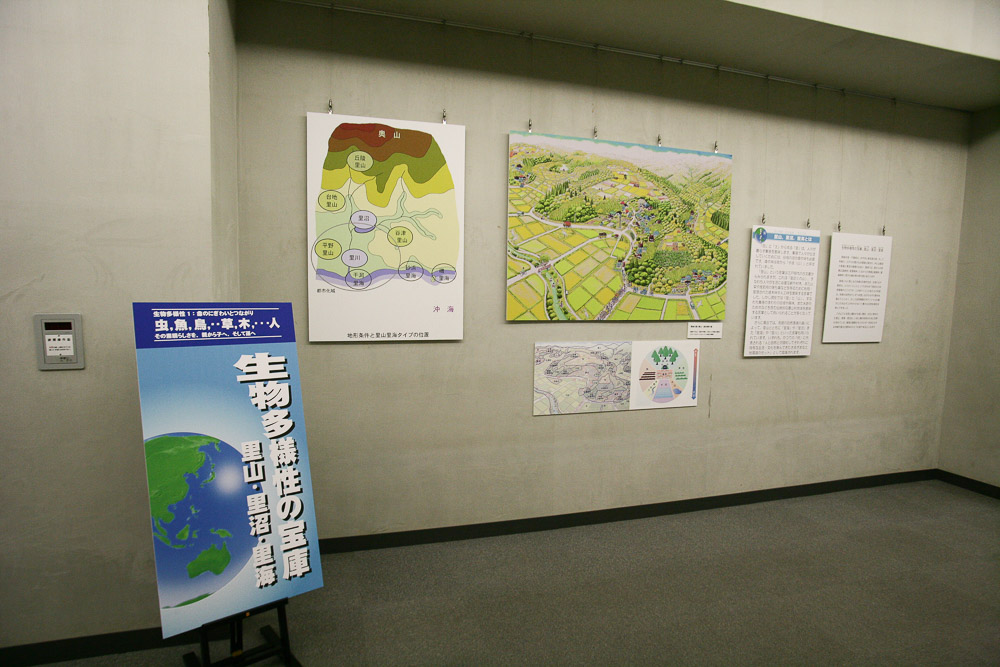

里山・里海

ここでは生物多様性の宝庫として里山、里海に関して解説されていた。里山や里海は人間とかかわりあうことで生態系を保ち非常に生物が豊かであった場所だということを紹介。

また里山、里海の生物多様性は、人間が継続的に手を加え自然と調和する長い歴史の中で、資源を循環させエネルギーを自立させる持続可能な生態系の一つの姿であると解説しその重要性を知ることが出来る展示になっている。

5 家のまわりの生物多様性

「家のまわりの生物多様性」では人間が作り出す環境、家や田畑などが他の生きものにとっても都合の良い環境である場合があることを紹介していた。人間だけが生物多様性からの恩恵を受けるのではなく他の生物にも多くの影響を与えお互いに助け合っていることがわかる。

ヘビはある意味は怖い生き物として扱われているが、昔は家の守り神として祭られていた。また、鶏の卵を食べてしまうこともあるが、食料を食べるネズミを食べてくれる。

またツバメは外に巣を作ると外敵によって食べられ非常に危険な環境でも、家の玄関などや軒下などに巣を作れば、人がそばにいることで外にいるよりも安全に暮らせるようになり人から恩恵を受けることができることなどを、常設展示の中にも展示され解説されていた。

市民の方が博物館で展示を行う目的については、博物館は標本資料を並べ展示し基本的な話をすることは出来ても、生活の中で生物多様性がどのように利用されているか研究者の視点では気づかないところもある。しかし今回展示されているように生活の中にも重要な事があり、そのことを紹介させていただくために展示している。生物多様性というのは市民感覚抜きにしては語れないとのことだった。

その中には、特定外来生物や絶滅危惧種を紹介するポスター。また学校のビオトープで自然保護の模様を紹介している展示などがあった。

このコーナーもまた、市民の方からの提案とともに市民の方と一緒につくったものだそうだ。

高校や小学校などの取り組みを写真やイラストなど手作りで作られた展示には、楽しみながら自然保護に取り組み、生物多様性の重要性を実感しながらつくったのではと思わせる展示ばかりだった。

中村俊彦先生(千葉県立中央博物館副館長)にお聞きしました。

「46億年の歴史の中で生命の誕生は、約40億年前といわれていわれます。その長い歴史を経て、現在の多様な生物・生命が育まれました。そして虫や魚、鳥から、草木、人まで、そのようないのちとそのつながりの中で私たち人間の生活・文化も生まれてきたのです。ごはんの一粒一粒も、言わばお米のいのちです。」

「しかし、それがいま、都市化や温暖化によって大きな危機に瀕しています。このことを、資料標本、また最新データで理解していただく。子ど゙もたちの将来のためにも、私たちが生物多様性の一員としていかにいきていくか、おおくの多くの方々と一緒に考え、情報交換していく、そんな企画展にしたいと思います。」とお話いただいた。

メッセージ

「生物・生命・いのちの物語を体感して頂き、生物多様性の素晴らしさ大切さを、親から子へ、そして孫へ、みんなで伝えていきたいとおもいます。是非、展示会へお越し下さい。」

と語っていただいた。

平成21年度企画展

多様な生物多様性1:生命のにぎわいとつながり

「虫、魚、鳥、・・草、木、・・・人」

-その素晴らしさを親から子へ、そして孫へ

期間:平成21年7月4日~平成21年8月31日

(休館日は博物館ホームページを確認ください。)

料金 高大生 ¥250 一般¥500

※次の方は入場無料です。

中学生以下/65歳以上の方(年齢を示すものをご提示下さい)

身体障害者手帳・精神障害者保険福祉・手帳・療育手帳をお持ちの方および介助者(手帳をご提示下さい)

コメント