「100年の植物が語るぐんまの植物」展 群馬県立自然史博物館 平成20年3月15日~平成20年5月6日

群馬県立自然史博物館にて平成20年3月15日~平成20年5月6日まで全国都市緑化ぐんまフェアの協賛事業として「100年の植物が語るぐんまの植物」展が開催されている。そこで、展示会での模様を紹介し抑えておきたいポイントをレポートしていこう。

まず、博物館に入ると企画展と常設展に入り口が分かれているのでチケットを持って企画展のほうへ、企画展の入り口には大きなポスターが見に来た人を出迎えてくれる。ここでまず一つ目のポイント、群馬というと東北、関東、北陸などそれぞれの気候の変化を受け動植物が多く生息していることで有名だが、そんな群馬県でも一箇所しか生息しなかった植物がある、現在は絶滅してしまったタカノホシクサがそれだ。ポスターに描かれているのでまずはこの名前を覚えておこう。

今回の展示は地域と時代の変化に伴う環境の移り変わりを分かりやすく解説している。この点も抑えておくとよい。タカノホシクサや、ムジナモ、ガシャモク、など水辺や低湿地に生息する水草を展示し解説したコーナー、前橋市中心の河原流域の植物 そしてみどり市を中心とした里山を中心としたゾーン、この3つの違いを理解し展示を見るとより分かりやすいく見られるはずだ。

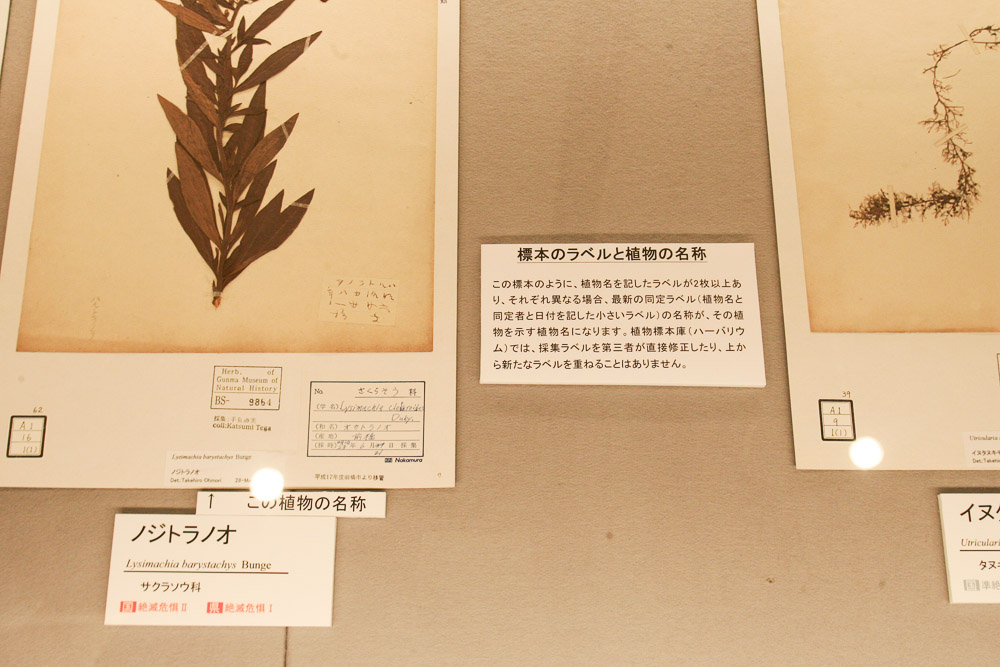

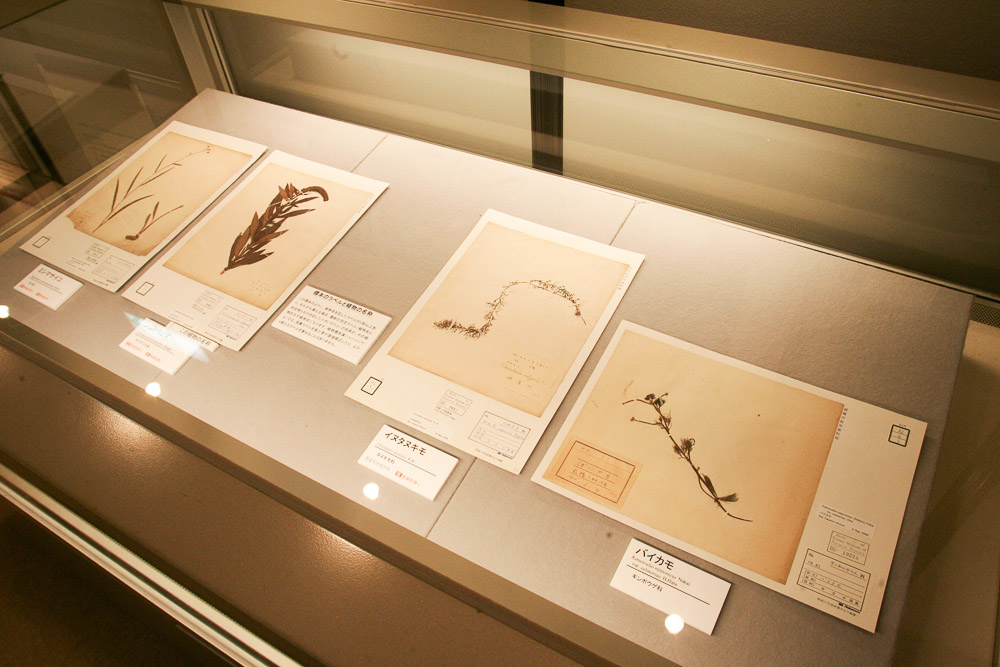

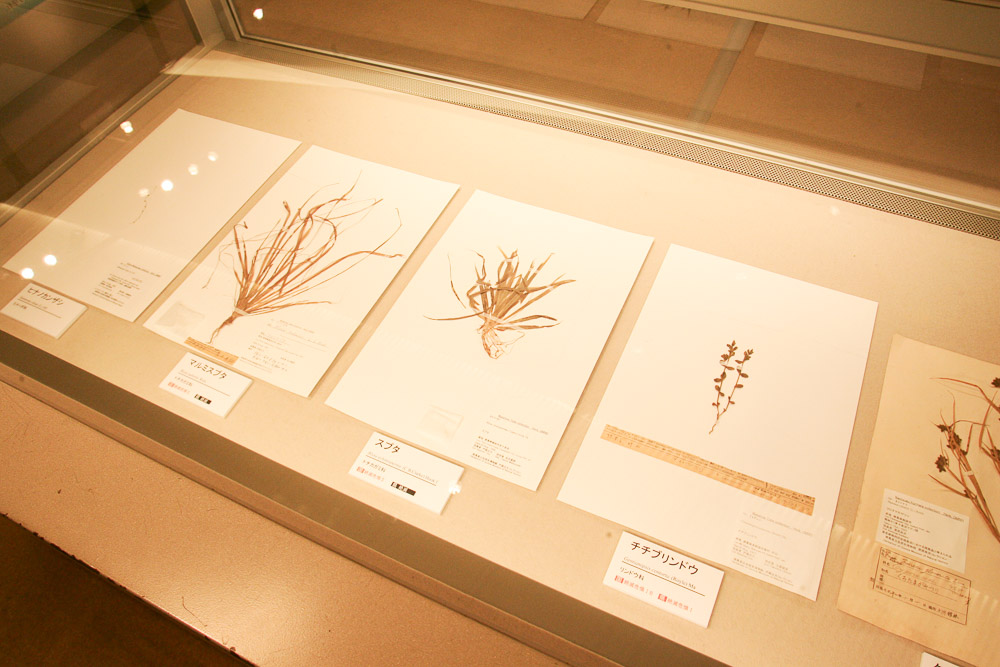

最初のパネルのコーナーを過ぎると県下の植物標本の歴史をたどるコーナーになる。まず目を引くのが、群馬で記録されているもっとも古い植物標本だ。これらの標本は当時教師をしていた手賀勝美氏が1894年~1895年にかけて採取,603点残しうち前橋のものは242点を占めていたということだ。中でも群馬県では個体数が少ないミシマサイコや平野部では壊滅的なイヌタヌキなどの標本がある。またこのコーナーには標本のラベルについて解説されていたのでこの点も押さえておこう。標本には植物名を記したラベルが何枚か張られている。採取日等が書かれた採取ラベルと同定ラベル(植物名と同定者と日付が記されている)だ。この同定ラベルはとても重要でこの標本の名称はこれで間違いないですよというお墨付きと考えると理解しやすい。もし何枚かこのラベルが張られているときはもっとも新しいラベルを参考にするとのことだ。

次にタカノホシクサの発見でも有名な高野貞助氏のこととタカノホシクサの標本が展示されている。入り口のポスターでも紹介したがたがタカノホシクサは群馬県の多々良沼で1909年に高野貞助に採取され、その後牧野富太郎氏が新種記載されたもので、現在では絶滅した種として有名で群馬県にはゆかり深い植物だ。また、そのほか以前生息していたが県下では見ることができないムジナモの標本も展示されている。ムジナモは現在では埼玉の一部で保護活動が行われている絶滅が危惧されている種だ。そのほかデンジソウやオオアカウキクサ、ミズニラなどの標本が展示されている。これらの植物は群馬県の東毛地区に当たる邑楽館林などに多い沼や低湿地に生息する植物で展示からも当時の模様が容易に想像がつくよう工夫されている。

今からではあまり想像することが難しいが雑木林の地表付近は炭焼きのため伐採され、落ち葉は堆肥にと生活に欠かせない時代があり日照不足に弱い小型の植物も生えることが可能だったそうだ。里山の草地にも同様に人の手が加わることで生息しえた植物が多く見られた。それが現在では人の手が加わることが無くなり環境の変化に対応できず数が減り見ることが難しい在来植物も多くなってきている。その代わりそんな環境の変化にも対応した外来種の帰化植物が多くなっているという。例をあげると帰化植物のオオオナモミが生息域を拡大するに伴い、在来のオナモミが減少してきているというのだ。このほかにも外来植物の侵入によって在来種は大きな影響を受け絶滅の危機に瀕しているものも少なくない。その辺りもふまえ展示を見ることもポイントだ。

また、植物標本の作り方のビデオ上映や実際に採取に使用している器具の展示もあるのでぜひ見ておこう、研究者の大変さがわかるはず。このコーナー最後には、植物の分類と同定(植物の名前の調べ方)の解説コーナーがあるので分類による植物の違いについて勉強しもう一度展示を見直すのも楽しみの一つかも。

第29回企画展 「100年の標本が語るぐんまの植物」

(全国都市緑化ぐんまフェア協賛)

期間:平成20年3月15日~平成20年5月6日

(休館日は博物館ホームページを確認ください。)

料金 中学生以下は無料 高大生 ¥300 一般¥600

コメント