特別展「木の洞をのぞいてみたら-樹洞の生きものたち-」

開催期間:2009年7月18~ 2009年11月8日

開催場所:神奈川県立生命の星・地球博物館

樹洞(じゅどう)という言葉をご存知だろうか?聞きなれない言葉だが2009年7月18日~ 2009年11月8日までの期間、神奈川県立生命の星・地球博物館にてこの樹洞をテーマにした特別展「木の洞をのぞいてみたら-樹洞の生きものたち-」が開催されていた。

特別展のテーマになっている樹洞とは、木の中につくられた洞穴状の空間のことで、洞(うろ)とも呼ばれている。樹洞には、昆虫・鳥類・哺乳類など様々な動物が生息し利用する豊かな環境として最近注目されているものだ。樹洞は、まさに森のアパート。

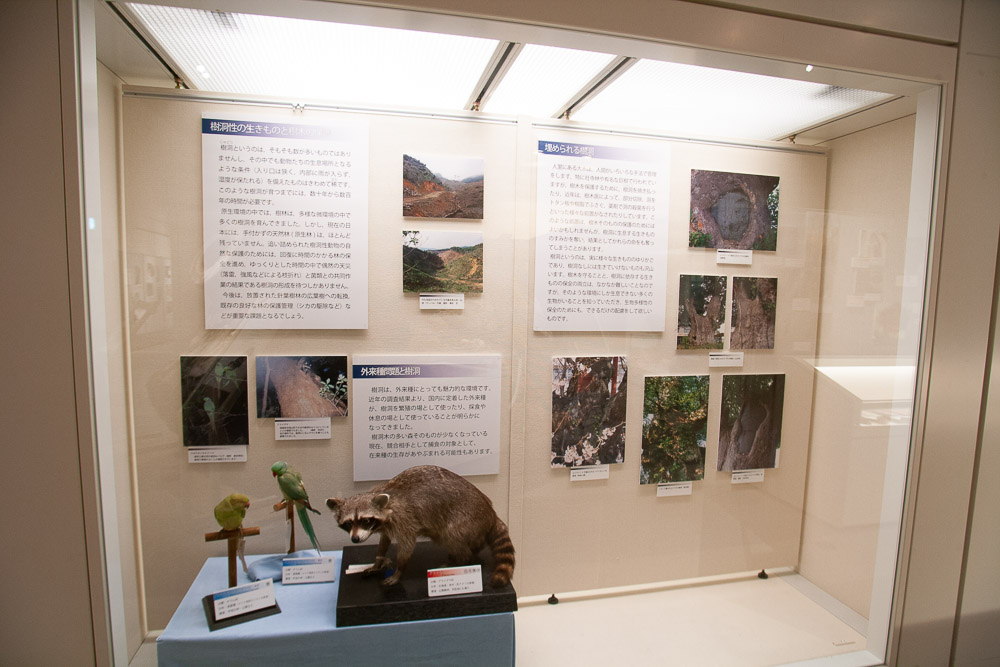

今回の展示では、樹洞とはどのようなものか、また樹洞に関わっている生き物たち、そして人間の暮らしの中に見る樹洞との関わりを標本や写真などをとおし紹介されている。

展示では哺乳類のツキノワグマや日本固有種で一属一種のヤマネ、また混同されがちなムササビやモモンガが比較展示されその違いを見ることもできる。また鳥類ではキツツキやフクロウ、コノハズクなどの剥製標本が展示。他にも昆虫ではヤンバルテンガコガネのパラタイプ標本や戦前の横浜産のオオクワガタ標本など貴重な標本なども展示されていた。

篠窪の森スジダイの樹洞木

特別展の会場は博物館1階でおこなわれているが、博物館の入口には神奈川県大井町篠窪の三島杜の境内にあったスジダイの幹の一部が展示されていた。このスジダイは境内の整備の一環で数年前に撤去された幹の一部が寄贈されたものだ。

大きな巨木の断面を見ることができ、樹洞がどのような構造になっているのかわかる。特別展会場内にはそのほかに樹齢260年、3トンを超えるトチノキの樹洞などが展示され、木の種類や樹齢による樹洞の違いを見比べることもできる。

樹洞を模した会場入口

特別展入口は樹洞を模したパネルゲートがある。その横には飼育箱に入ったオオクワガタが樹洞の中に身を隠していた。オオクワガタは大変有名なクワガタではあるが、夜行性で昼間は洞の中に隠れているので非常に見つけにくい。展示されているオオクワガタもよく見ないと見つけられなかった。

巨大なトチノキの大木

会場を入るとまず目に飛び込んでくるのが樹齢260年3トンを超えるトチノキだ。小学校低学年の子供なら体が入ってしまうほどの大きな樹洞が幹の中央に見ることができる。樹洞の内部が照らせるよう懐中電灯が置いてあるので実際に内部を観察することもできる。

展示の構成は樹洞についての解説展示と、樹洞に生息する生き物について、樹洞と私たちの暮らし、樹洞で遊ぼう、の4つのコーナーにわかれている。そこでまずは樹洞とはどのようなもので、どのように形成されるのかについての解説展示を見ていこう。

樹洞のできかた

会場には順路などはつけられていないのでどのコーナーから見ても楽しめるものになっている。まず樹洞がどのようにしてできるのかその仕組みについて解説されていた。

キツツキなどの動物があけた穴や、枝が枯れたところから木材を腐らす菌(木材腐朽菌)が侵入すると、内部の死んだ細胞でできている部分が分解され、そこが空洞になる。これが樹洞だ。しかし、「木の内部が腐ったら木が枯れて死んでしまうのでは?」と思ってしまうがその点に関しての解説もある。

まず木の生きている部分は樹皮のすぐ内側なので内部に空洞がきても、木にそれほど影響がない。また、木材が腐りはじめると、生きた組織から菌に侵されにくい物質が分泌されて防御壁がつくられる。また傷口の周辺では形成層がさかんに細胞分裂し、傷口をふさぐことで空洞の周りを補強するように幹が肥大することで木は死なないのだ。

展示ではこれらのことが解説されているのと同時に様々な形をした樹洞の写真が展示されている。根元が肥大した山梨県のクヌギや、枝の又にできた青森のリンゴの木、木が裂けたところが樹洞になったケヤキなど大きさや形の違う樹洞をここでは見ることができる。

樹洞に関わる菌(木材腐朽菌)

樹洞には木材を腐らせる菌・木材腐朽菌が大きく影響をしている。このコーナーではこれら菌類のグループ木材腐朽菌についての解説と、どのような菌類なのか標本が展示され見ることができる。まず、木材腐朽菌だがその種類は様々だ。まず樹木には、紙の原料で木の体を支える骨のようなセルロースと、骨と骨をつなぐ接着剤のような役割を持つリグニンの成分によってつくられている。菌類によってはセルロースだけを分解するものと、セルロースとともにリグニンも分解するものがあり。前者の場合にはリグニンが残り茶色くなりこれが「褐色ぐされ(褐色腐朽)」と呼ばれ、後者は分解されると白くなり「白ぐされ(白色腐朽)」と呼ばれ菌によっても食べるものが違うことが解説されていた。展示では、木材腐朽菌の腐朽様式とともに分布や発生の時期など書かれたラベルとともに標本が並べられている。

いくつか紹介しておくと、褐色腐朽でナラやカシ等広葉樹の生木・枯れ木に発生するアイカワタケ、同じく褐色腐朽でシイなどのブナ科樹木の根際に発生するカンゾウタケなどがある。

また、私たちの生活の中でなじみ深いものも紹介されていた。食用としているマイタケも枯れ木などを内部から腐らせる木材腐朽菌であることが解説されていた。

解説パネルとともに写真も展示されているのでどのように木に着生しているかがわかる。

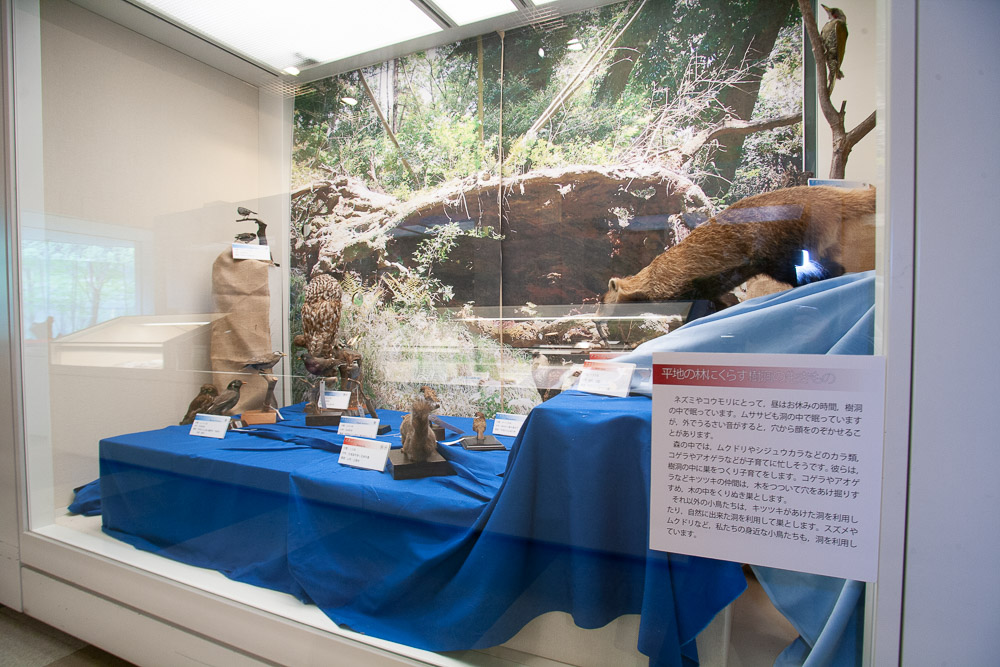

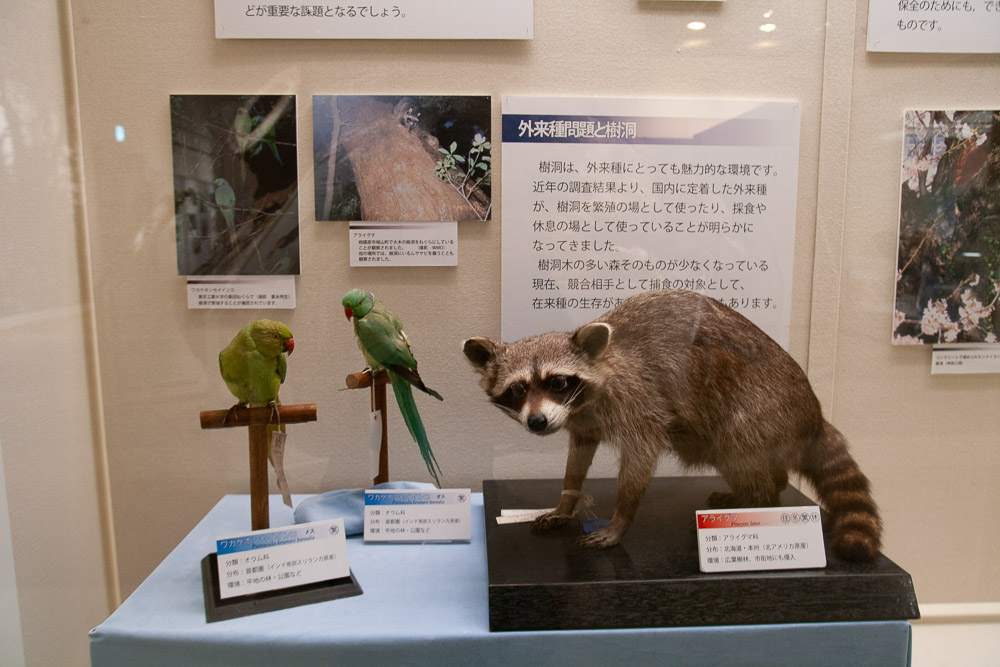

ここでは樹洞を利用する動物たちを剥製や写真で紹介。展示ケースにあいた穴から樹洞の中の動物を観察できるように工夫され見ることができる。

菌類が、樹洞の形成に重要な役割を果たすものなら、その樹洞を利用し生活をおこなう生き物が数多くいる。次のコーナーでは、これら樹洞が生活の場となっている生き物の紹介だ。

会場では哺乳類、鳥類、昆虫、両生類・爬虫類など樹洞の中で生きる生きものたちの標本や写真を見ることができる。

哺乳類・鳥類

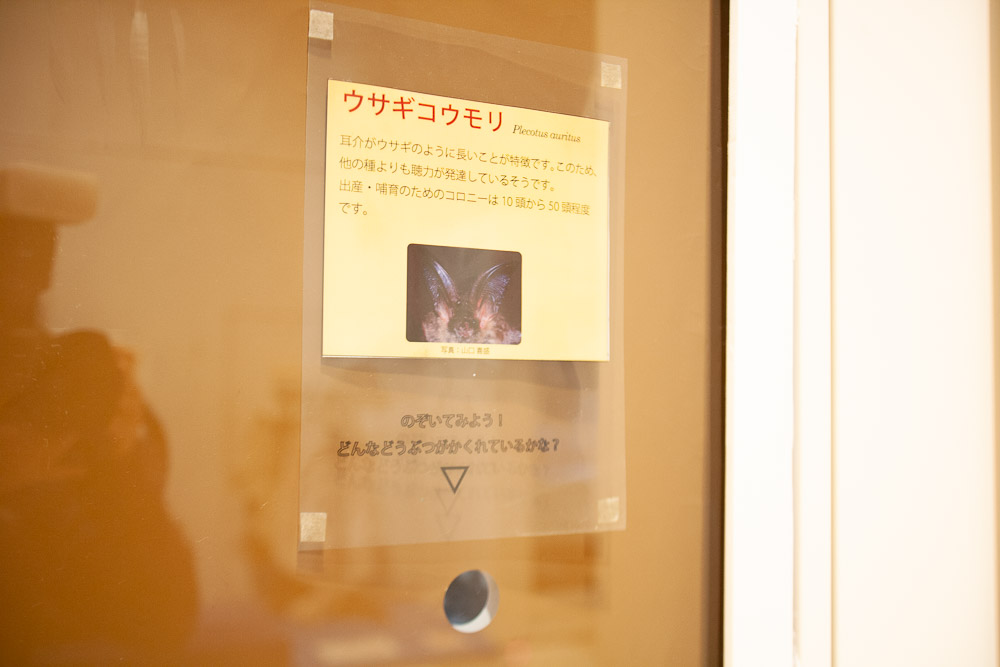

展示にはまずそれぞれの動物と樹洞との利用形態についての解説がる。まず哺乳類の場合樹洞をねぐらとして利用する種は、ヤマネやユビナガコウモリなどのコウモリ、ホンドモモンガ、ムササビ、ヒメネズミがいる。このうち樹洞で子育てをするのはホンドモモンガ、ムササビ、ヒメネズミだ。

また、ねぐらとして利用せず、採食場所として利用する種としてニホンリス、スミスネズミ、テンなどがいて、このうちニホンリス、スミスネズミは樹洞へ貯食、テンは樹洞で捕食することがわかりやすく記されていた。また、ツキノワグマは冬眠のために樹洞を利用する。

このように動物にとって樹洞はとても大切な場所であることがわかる。

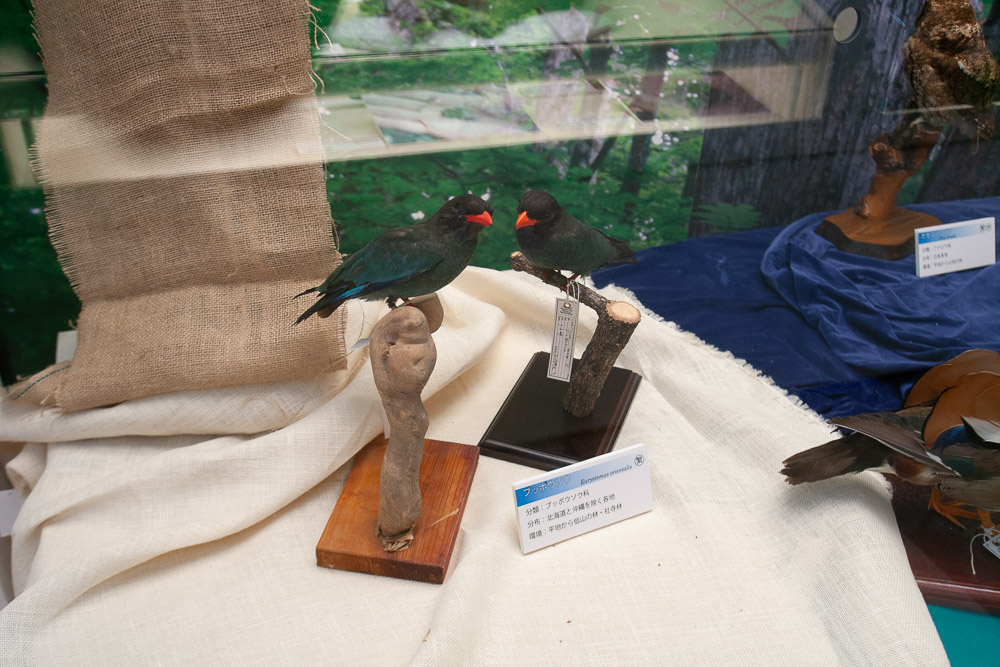

鳥類の樹洞の利用方法は2種類あることが紹介されている。1つは、キツツキに代表される子育ての場所として利用するものだ。キツツキのほかにブッポウソウ、シマフクロウ、アオバズク、アカショウビンなどの30種いることが解説されていた。

そしてもう1つが休息の場として利用するものだ。この鳥の中には、フクロウの仲間のように昼間だけ樹洞で眠り、夜になると外へ出て活動するものがいることが解説されていた。

また、鳥類の中には樹洞を自分でつくる種がいる。キツツキ科のアオゲラ、ヤマゲラ、クマゲラなど10種、またアカショウビンも含まれる。

生息場所別に見る生きものたち

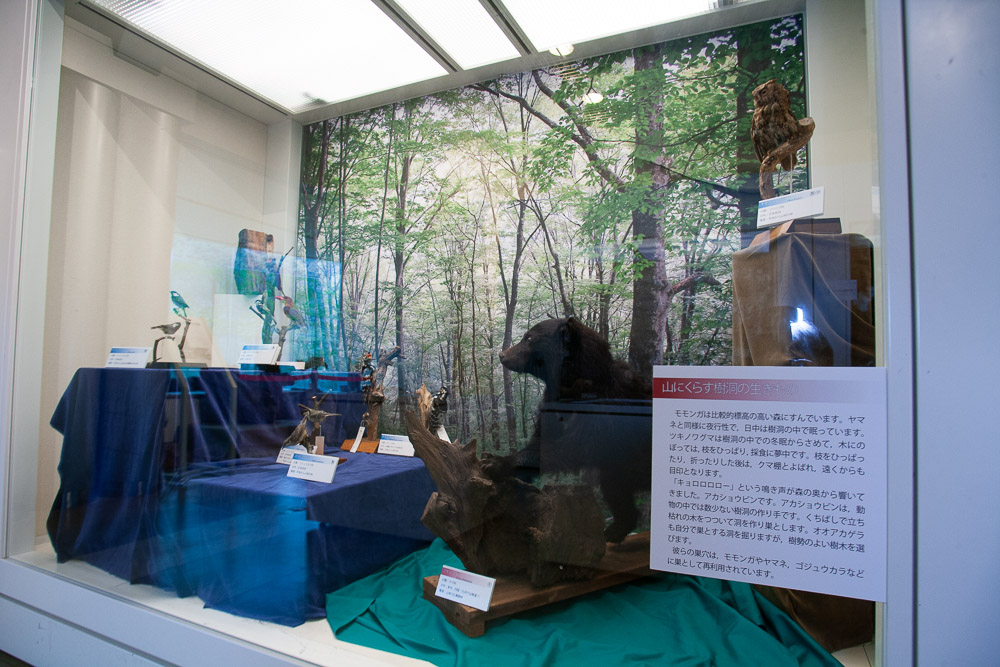

鳥類・哺乳類の剥製標本が展示されている展示ブースには、平地の林にくらす樹洞の生き物、山にくらす生きもの、寺社林にくらす生きものがそれぞれの動物に関係性を持たせ展示されている。

平地の林にくらす樹洞の生きものには、昼は樹洞の中で眠っているアブラコウモリ、また木をつついて中をくりぬき巣とするアオゲラ、キツツキ、また使わなくなったアオゲラなどの巣のあとの洞や自然にできた洞を利用し巣とするスズメやムクドリなど身近な小鳥の剥製標本を見ることができる。

また山にくらす樹洞の生きものには夜行性のモモンガやヤマネ、樹洞の中で冬眠をおこなうツキノワグマなどの剥製標本が展示されていた。

また、枯れ木をつついて洞をつくる珍しいアカショウビンやオオアカゲラなども展示されている。

社寺林の樹洞には、ムササビやヒメネズミ、モリアブラコウモリなどが紹介されていた。

ヒメネズミは地上だけではなく樹上も利用し昆虫や木の実、葉など食べ、樹洞の根元や地中に貯食をおこない、樹洞や地中に落ち葉を詰め込んで巣をつくって子育てをする。

またムササビは滑空状態の剥製標本が展示されていた。

展示をよく見ると小動物を狙うかのようにテンやフクロウの剥製が並べられ動物の食べる食べられるといった関係も展示をとおし見ることもできる。

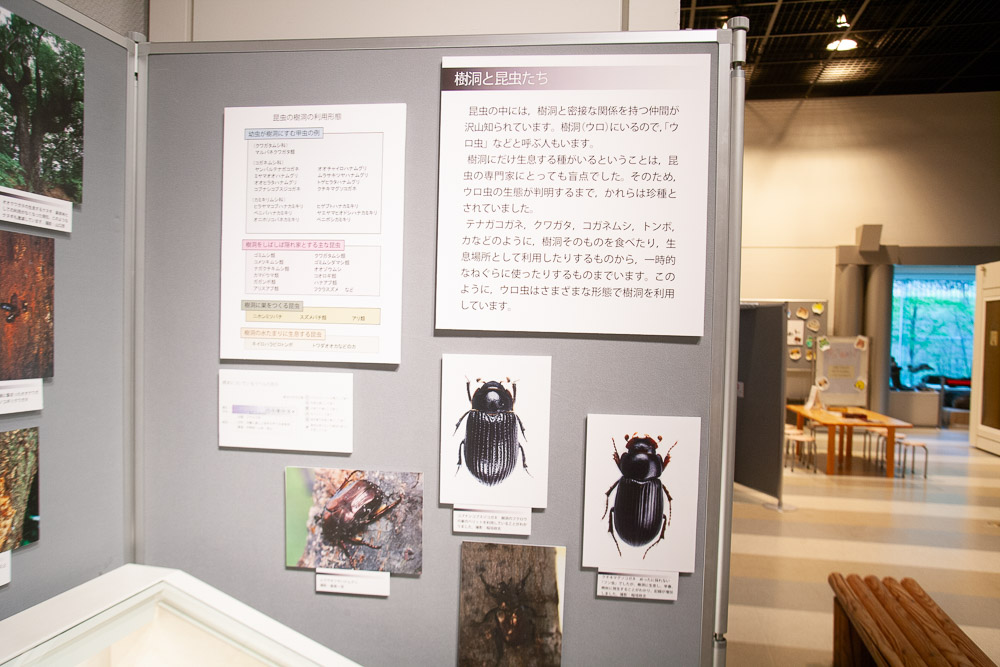

樹洞とともに生きる昆虫の仲間

昆虫にも樹洞と関係深い仲間が知られている。これらの昆虫は樹洞(通称:ウロ)にいるので、「ウロ虫」などと呼ばれている。意外なことだが、樹洞にだけ生息する種がいることは、昆虫の専門家にとって盲点であった。そのためその生態がわかるまで、珍種として扱われていたのだ。この展示では、樹洞に生息する不思議な生態をした昆虫を標本と写真パネル解説でわかりやすく解説されていた。

昆虫の樹洞の利用形態として、幼虫が樹洞にすむ甲虫、樹洞をしばしば隠れ家とする甲虫、樹洞に巣をつくる昆虫、樹洞の水たまりに生息する昆虫にわけ、「ウロ虫」の生態を知ることができる。

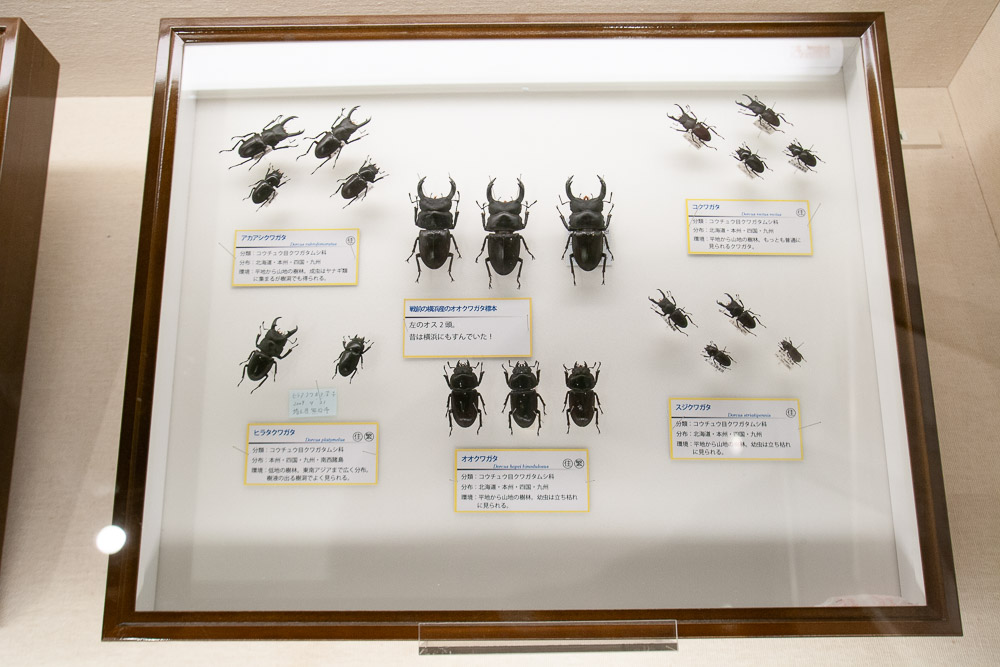

展示では、クワガタ類、コガネムシ類やアリ類などそれぞれの種ごとにわけられた解説展示と標本を見ることができる。

樹洞をしばしば隠れ家にする昆虫にクワガタ類がいる。その中でも最も有名なのがオオクワガタだ。オオクワガタは現在では雑木林の荒廃や乱獲でめったに見つけることができない種。成虫は、クヌギなどの大木の樹液の出る樹洞を占領し、昼間はじっとして夜になると活動を始める。そのほか、ヒラタクワガタやコクワガタもクヌギなども「樹液の出る樹洞」に潜んでいる。

展示では、貴重な戦前の横浜産のオオクワガタの標本2頭が展示され当時は横浜にもすんでいた貴重な資料として並べられていた。その他コクワガタ、スジクワガタの雌雄の標本が展示されている。

また日本では、南西諸島に限って生息するマルバネクワガタ類のアマミマルバネクワガタ、オキナワマルバネクワガタ、ヤエヤママルバネクワガタ、ヨナグニマルバネクワガタの4種の標本が展示されていた。マルバネクワガタ類の幼虫は樹洞に堆積して泥状になった木屑を食べ成長し幼虫期間は3年ほどと考えられている。これらマルバネクワガタ類は生息できる環境が森林伐採などにより生息域が狭まり一部は絶滅危惧種にも指定されている。

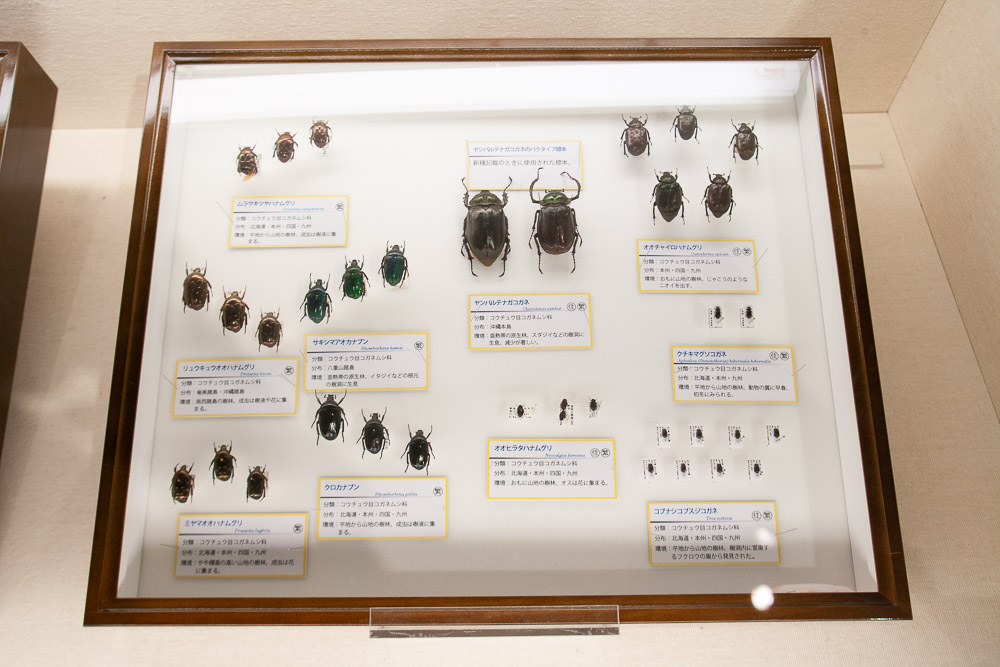

コガネムシの仲間で樹洞性のものも多く展示されていた。ハナムグリの仲間で本土ではやや標高の高い産地の樹林に生息するミヤマオオハナムグリ。平地から山地の樹林に生息するクロカナブン。また南西諸島の樹林に生息し、成虫は液体や花に集まるリュウキュウオオハナムグリなどの標本が展示されていた。また動物の糞に集まる「糞虫」と呼ばれる仲間のクチキマグソコガネの標本も展示されている。

日本最大の甲虫として知られているヤンバルテナガコガネの標本も2頭展示されていた。この標本は新種記載のときに使用された標本で大変貴重なものだ。ヤンバルテナガコガネは、沖縄島の北部に広がる「山原(やんばる)」と呼ばれる亜熱帯雨林に生息するもので、オスの長い前脚が特徴だ。国の天然記念物に指定されているが、生息地である森林の伐採や樹洞を破壊するような密漁により生息数が減少していることが解説されている。

また環境省から出ているレッドデータブックでは絶滅危惧IA類(CR) ごく近い将来の絶滅の危険性が極めて高い種に指定されている。

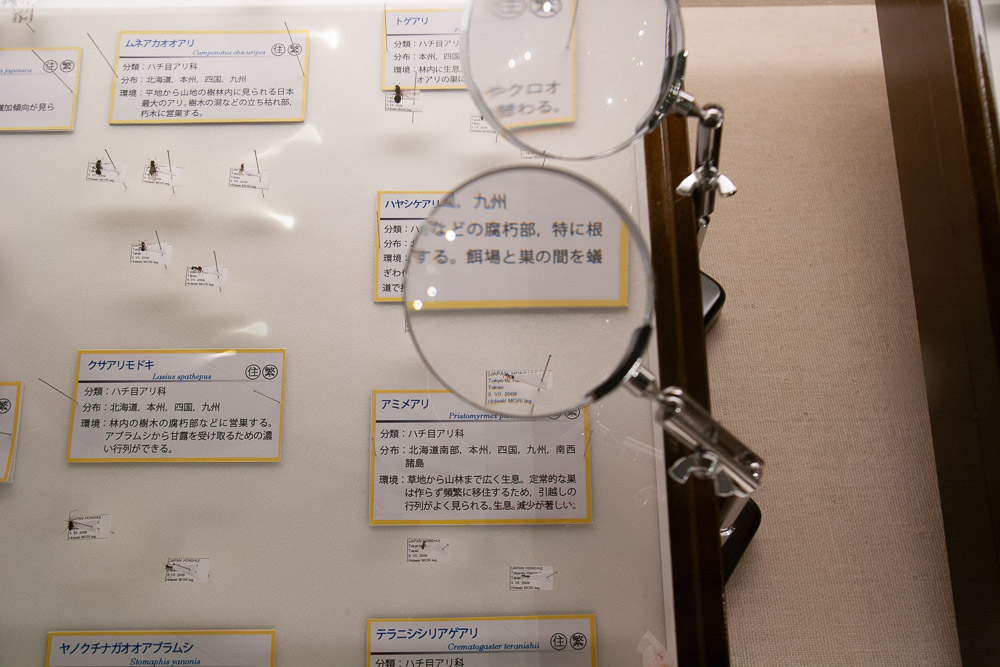

このほか昆虫のコーナーでは、カミキリ愛好家の中では人気の高いハチそっくりに擬態をするオニホソコバネカミキリ。樹洞の水溜りで幼虫が成長するキイロハラビロトンボ。平地から山地の樹林内に見られる日本最大のアリで、樹林の洞などの立ち枯れ部の朽木に営巣するムネアカオオアリなどの標本と解説が並べられている。

爬虫類・両性類

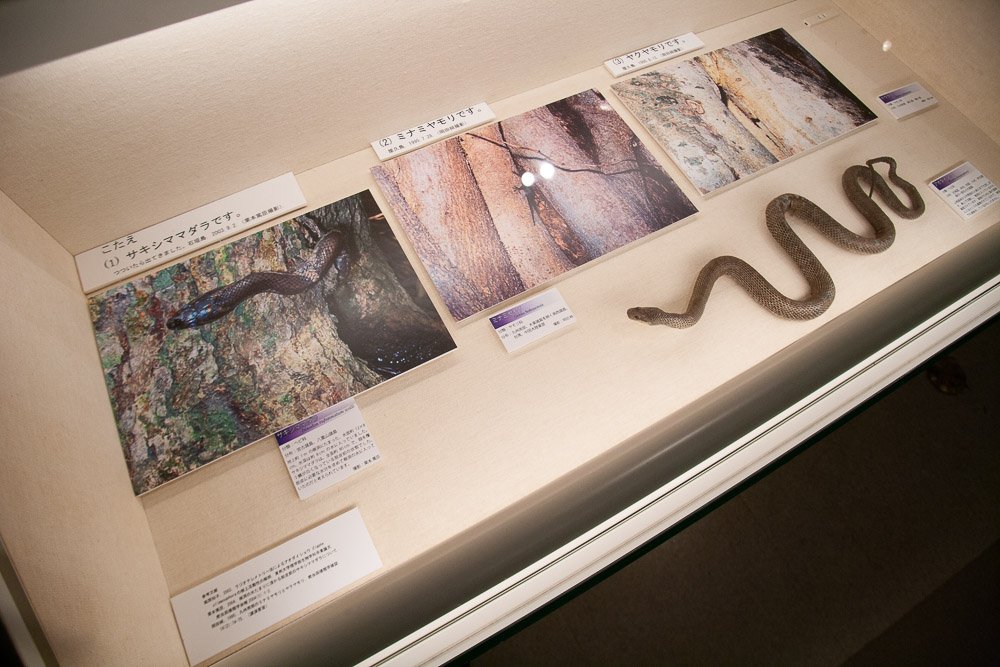

爬虫類・両性類と樹洞の関係を知る展示では、ヘビ類のアオダイショウやハブ、両性類ではアイフィンガーガエルについての解説と標本が展示されていた。

爬虫類のヤモリ類は産卵場所として利用し、へビ類も夏の昼間でも涼しい樹洞は、身近な避暑地として利用されている面があるといわれている。

アイフィンガーガエルは、樹洞の水溜りに特化した種で、繁殖場所として利用していることが複数の写真解説によって知ることができた。

解説パネルでは、これらのことがクイズ形式で展示されている。

このコーナーでは私たちの暮らしの中で樹洞がどのような関わりももっているかにつて解説展示されている。

私たちの生活の中で身近な樹洞との関わりは信仰の対象として重要な存在であることが解説されていた。

古い社寺林の巨木に存在する樹洞には鳥居や仏像が置かれることもある。湯川町の明神の楠には根元にできた樹洞に神様が祭られている。

このような樹洞のある巨木は、神様がやどる「ご神木」として大切にされてきた歴史がある点についても解説されていた。

生きもののゆりかご樹洞の保全

樹洞は、様々な生きものがすみ、繁殖し、育つ、生きもののゆりかごだ。これまで展示されてきた生きものは樹洞と深く関わり、樹洞がなければ生きていないものが多い。そんな生きもののゆりかごである樹洞だがその保全は様々な問題に直面している。

まず、樹洞をもつ樹林が減少している点だ。現生環境の中では、樹林は、多様な微環境の中で多くの樹洞を育んできた。しかし、現在の日本には、手付かずの天然林はほとんど残っていない。追い詰められた樹洞性動物の自然な保護のためには、時間のかかる林の保全を進め樹洞の形成を待つしかない。そのためには、放置された針葉樹林の広葉樹への転換と既存の良好な林の保護管理の重要性が提起されていた。

また、人里にある大木は、人間がいろいろな手法で管理している。特に社寺林や有名な巨樹では樹木の保護するために樹洞を焼き払い、近年では樹木医によって部分切除、洞をトタンや樹脂でふさぐ、薬剤で洞の殺菌をおこなうといった処置がされている。これは樹木の保護といった視点に立てば重要なことではあるかもしれない。しかし、樹洞の生息環境を奪い、樹洞に依存する様々な生きもの命を奪う場合があるのだそうだ。

展示の最後には、これらのことを踏まえ樹洞の豊かな生物多様性を育む環境の保全をできるだけ配慮しつとめ、樹洞に生きる生きもののことを多くの方に知っていただきたいとのメッセージが込められていた。

ムササビスーツで森の景色の前で記念写真を撮ることができる体験コーナーも設置されている。このほかにも「ぬりえdeおめん」コーナーでは、会場にも展示されていたムササビやフクロウなどを見ながら塗り絵をおこなうコーナーがあり、塗った用紙はおめんとして遊ぶことができるようになっていた。

最後に今回の取材にご協力頂きました神奈川県立生命の星・地球博物館 、特別展に関われた皆様に心よりお礼申し上げます。

コメント