かはく生物多様性シリーズ 2010 第1弾

特別展「大哺乳類展-陸のなかまたち」

開催期間 平成22年3月13日(土)~6月13日(日)

開催会場 国立科学博物館 特別展会場(東京・上野公園)

主催 国立科学博物館、朝日新聞社、TBS

国立科学博物館では平成22年3月13日から6月13日までの期間、かはく生物多様性シリーズ第1弾 特別展「大哺乳類展―陸のなかまたち」が開催された。2010年国連が定めた「国際生物多様性年」にあわせて国立科学博物館では生物多様性の意義や重要性についての普及に取り組んだ「かはく生物多様性シリーズ2010」が2010年を通して開催されているが、「大哺乳類展―陸のなかまたち」はその第1弾にあたり、国立科学博物館に収蔵している「ヨシモトコレクション」の剥製標本など200種280点もの標本が展示されている。「ヨシモトコレクション」とはハワイ出身日系2世の実業家のW・T・ヨシモト氏が1997年国立科学博物館に寄贈した剥製で、学術的価値の高い世界有数のコレクションとして知られているものだ。

今回の特別展では、様々な標本から、進化や体の仕組み、くらしを知り、私たちと同じなかまである哺乳類のことを知ることで、地球上で多様な生き物と一緒にいきていくことの大切さを考えてもらうことがテーマの1つになっていた。

展示の構成は7つの章からなっており、第1章では哺乳類の進化、第2章では哺乳類のからだの特性や機能について、そして第3章では生き物のくらし、第4章では自然を記録したひとたち、第5章では共にいきると題し絶滅した生き物などを紹介、第6章では森の動物たちを紹介した森からの便り、そして第7章には地球のためにできることと題して生物多様性に取り組む民間企業について紹介されていた。

会場を入ると、まず哺乳類の系統図と特徴についての解説がある。本特別展では、大型哺乳類の美しい剥製標本を間近に見て多様な種を知ることも楽しみの1つだが、哺乳類の分類や、子育て、捕食といったくらしの中で様々に進化した身体的な特徴を見ていくことも楽しみの1つ。この序章となるコーナーではそれら見所となるポイントが紹介されていた。

また、よく耳にする「種」だがこの定義について、1959年に兵庫県阪神パークで誕生したライオンとヒョウを交配させたレオポンの剥製とともに解説されていた。現在もっとも受け入れられている種の定義はお互いに交配できる集団を種として位置づけるとしていた。

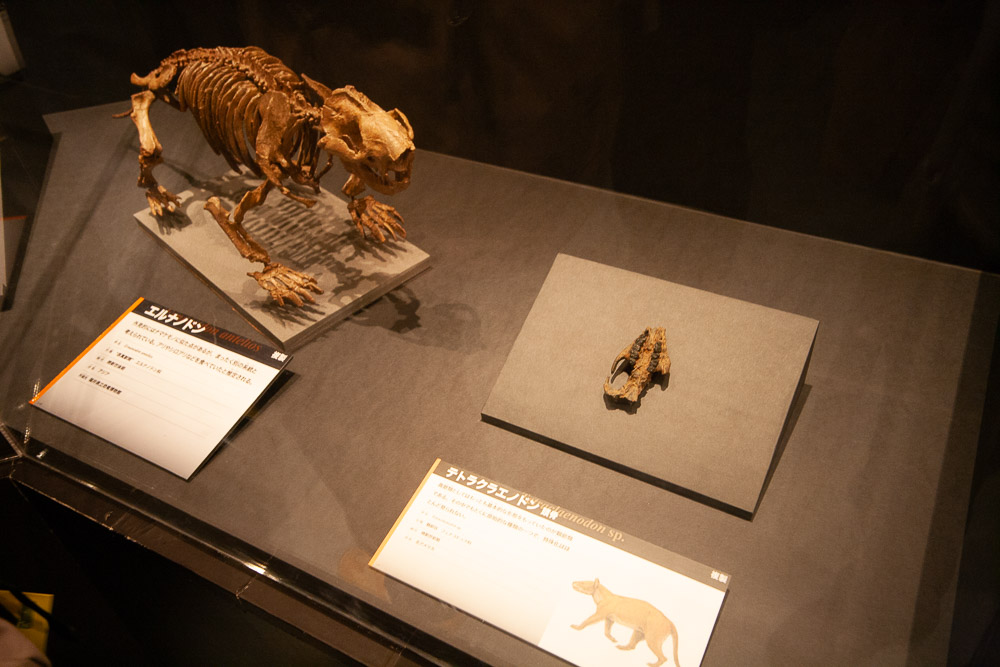

これを見ると中生代の哺乳類はネズミ程の小さな小動物であることわかる。

新生代初期の原始的な真獣類(=有胎盤類)についてはこの時期多様化をとげたが多くは原始的なグループで目レベルで生き残っているもは少ないことが解説されていた。

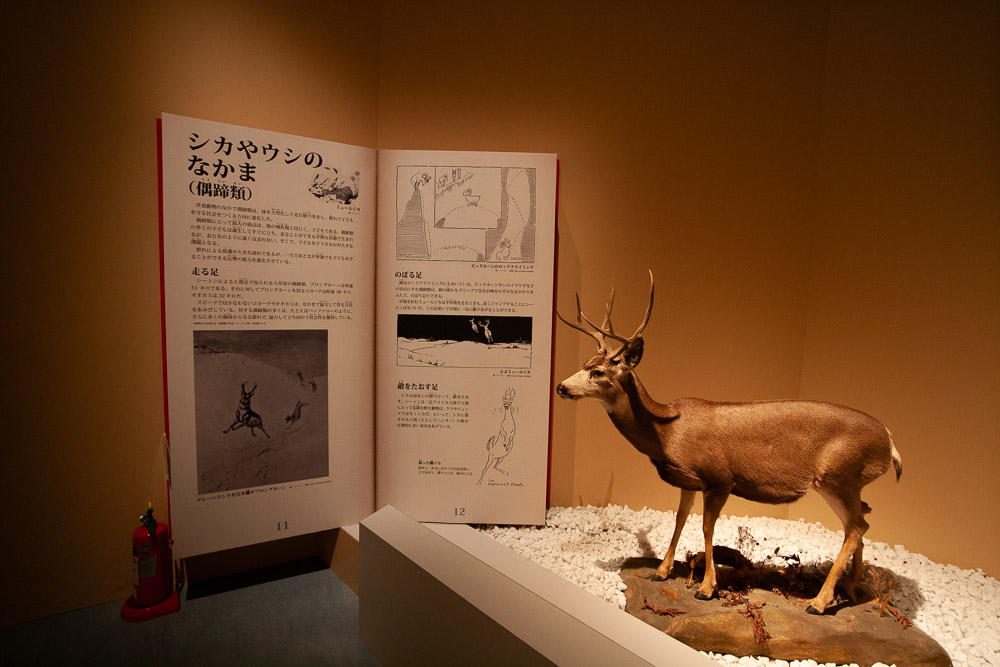

展示が進んでいくと進化した真獣類について、食肉類、奇締類、偶締類、長鼻類など現代でも見られるグループになっていくことを知ることができた。

毛におおわれているものと毛のない哺乳類

多くの哺乳類は毛におおわれその毛の色も環境にとけこんだり、からだの輪郭をけし見つかりにくくしているものもいる。その一方、地中や水中で生きるために適応した毛がない生き物もいた。

針のような毛をもつものとよろいをまとった哺乳類

哺乳類には身を守るために針のような毛を持つタテガミヤマアラシや皮膚にカルシュウム分をたくわえてかたいからだを守るよろいを身につけた哺乳類もいた。

哺乳類の爪と歩き方

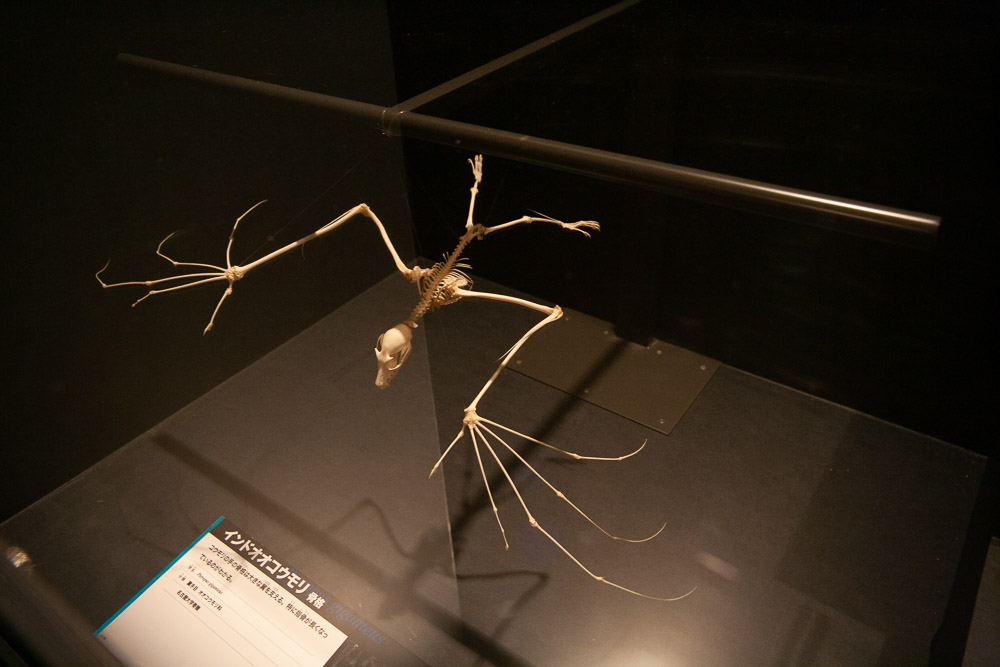

哺乳類の爪と歩き方をしるコーナーでは、特徴的なグループに分けその関係を実際の剥製標本を見ながら知ることができる。霊長類に特徴的な平爪をもつ、ホフマンナマケモノ、オオアリクイ、食虫類はじめ広く見られる先端がするどくとがった鉤爪をもつもの、複雑な動きが可能になる肉食動物の特徴的な指をもつチーター、かかとをつけてからだを安定させるヒグマ、重いからだを支えるためと早く長い距離を走行するために丈夫な爪になった締行性のクーズー、そして木に登るためにするどくとがった爪を持ち木に爪を引っかけながら登るげっ歯類、そして前あしの指を長くのばし、その間にうすい皮膜で空を自由に飛び回るインドコウモリなどが解説展示されていた。

そのほかに5番目の手足として像の鼻も展示されている。ゾウの鼻は手足のように自在に動かし、水浴びや、木の葉をつかみとったりすることができた。

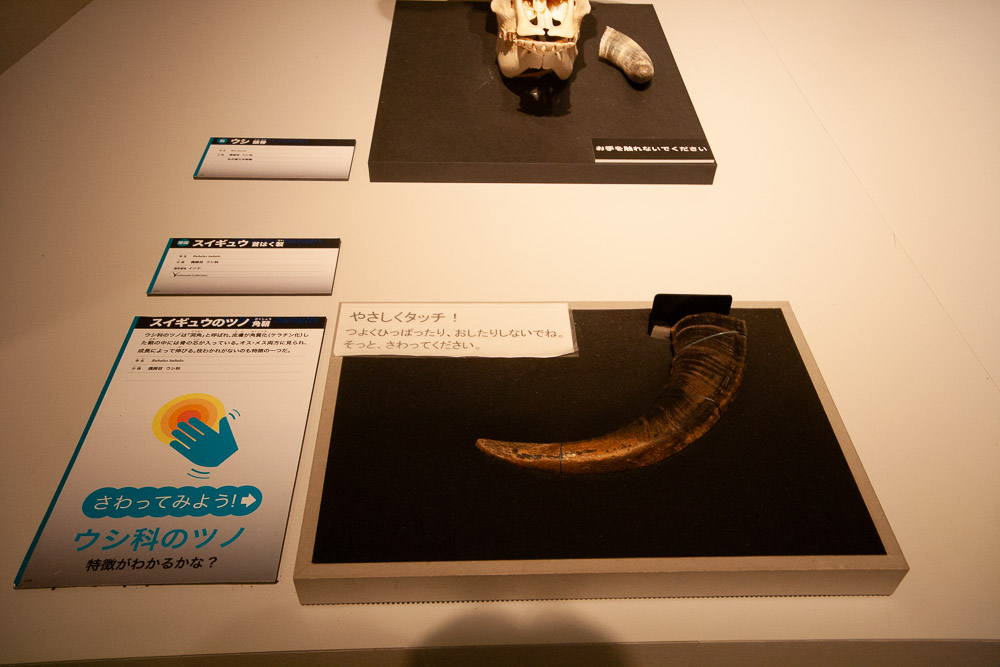

ツノ

ツノをもつ哺乳類はすべて草食動物 、肉食動物のこうげきに身を守るための武器としての役割と同種の競争にも使われる。展示ではウシ科のツノ(洞角)をもつリーチェ、オリックス、などが展示されている。また別のコーナーではスイギュウやトナカイなどのツノをさわることができるコーナーもあった。

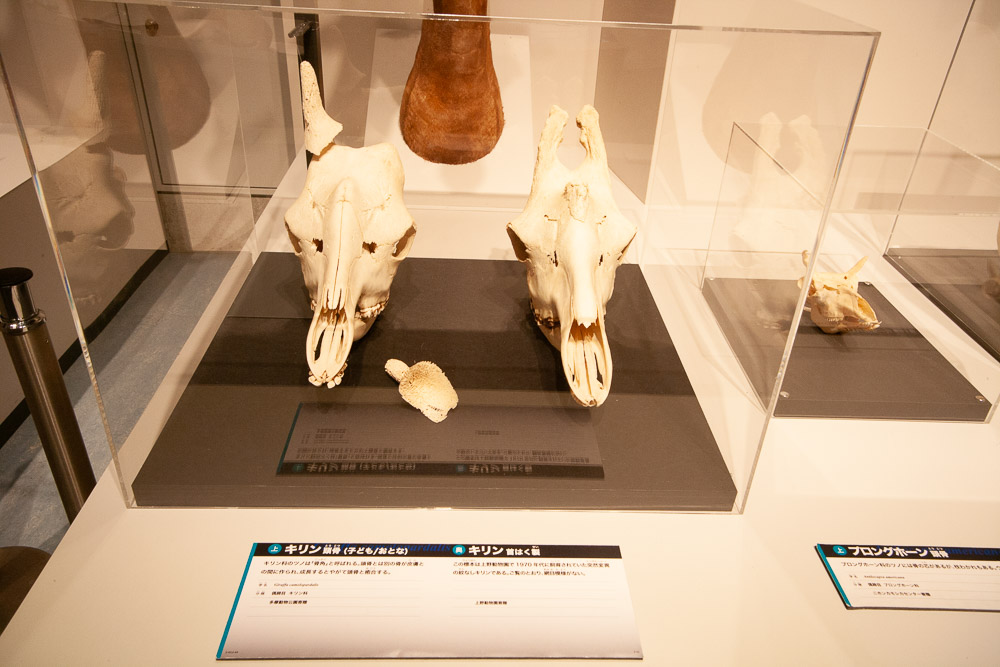

さらにキリンの大人と子どもの頭骨が並べられている。子どもの頃は頭骨と別の骨が皮膚との間に作られやがて成長すると頭骨と融合することをが展示から知ることができた。

会場内にはツノだけではなく実際に標本をさわるコーナーがいくつかあるが、ここではいろいろな動物の毛皮をさわるコーナーも作られていた。硬い毛、長い毛、短い毛などそれぞれの感触を確かめれることができた。

骨格

哺乳類にはゾウのように大型の哺乳類からネズミのように数cmしかないもの、また空を飛ぶコウモリなど多様だ。このコーナーでは、それら様々な種の骨格を観察することで、動物がどの様に生息環境に適応したかを知ることができる。ここでは霊長目のサル、げっ歯目のハダカネズミ、偶蹄目のキリン、有毛目のタテガミナマケモノ、そしてその大きさが際立っていた長鼻目のアフリカゾウなどの骨の太さやからだを支える足や手の特徴などそれぞれの生き物の特徴を見ることができた。

解説では、特別な例を除き首の長いキリンの首の骨(頚椎)でも短いモグラでも同じ7つのつくられていることが解説されていた。

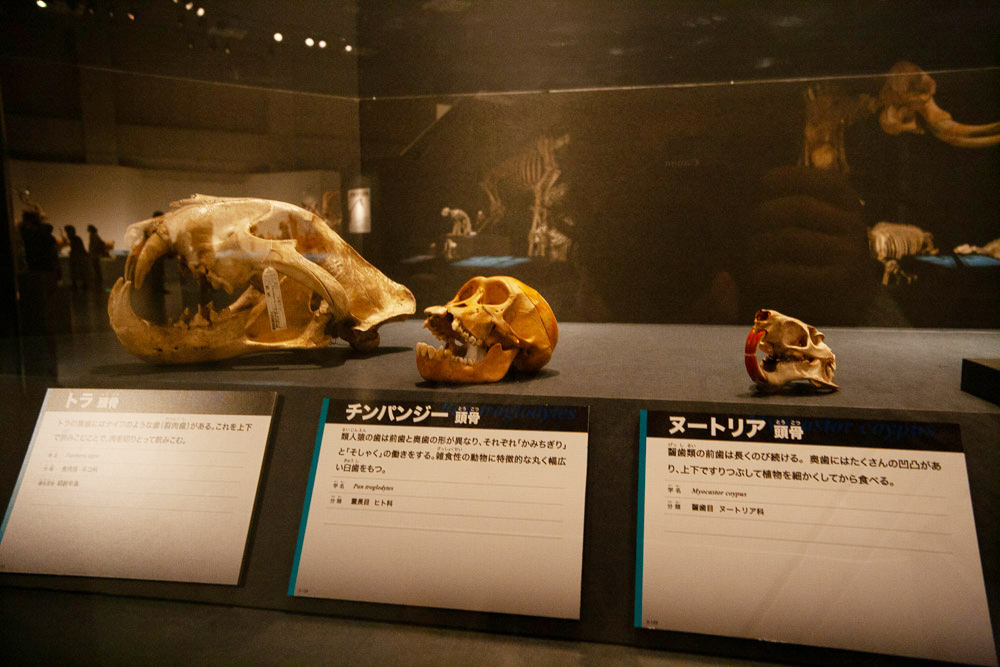

そのほかには翼手目のインドオオコウモリの骨格標本も展示され他の哺乳類との骨格の違いを見ることができる。また、哺乳類の歯の違いを紹介したコーナーではトラ(食肉目)、チンパンジー(霊長目)、ヌートリア(げっ歯目)の頭骨標本から食べ物などによりどの様につくりが違うかを観察できた。

展示解説は、生き物の物語を読むようにディスプレイされ、哺乳類独特の、子を産みお乳を与え、育て、親のもとでどの様に成長し学習していくかが詳しく解説されていた。

また、カール・ベルクマンが1847年に発表した、体温を一定に保つ高温動物は、同じ種では寒冷な地域に生息するものほど体重が大きいというベルクマンの法則をナマケグマ、マレーグマ、ツキノワグマ、ヒグマ、ホッキョクグマの剥製標本を並べて展示されその法則を確認することができた。

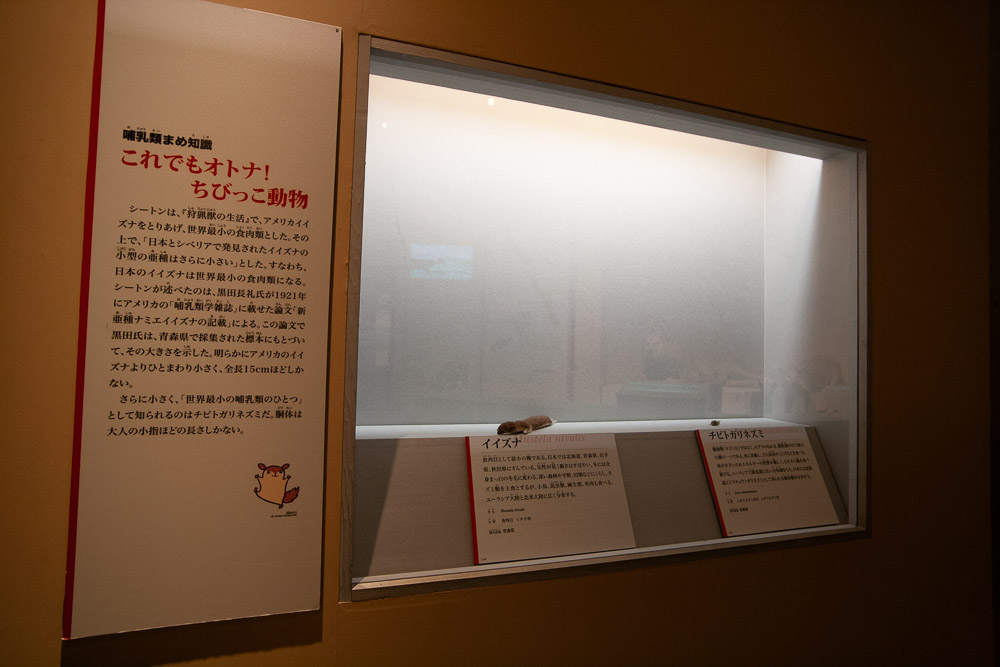

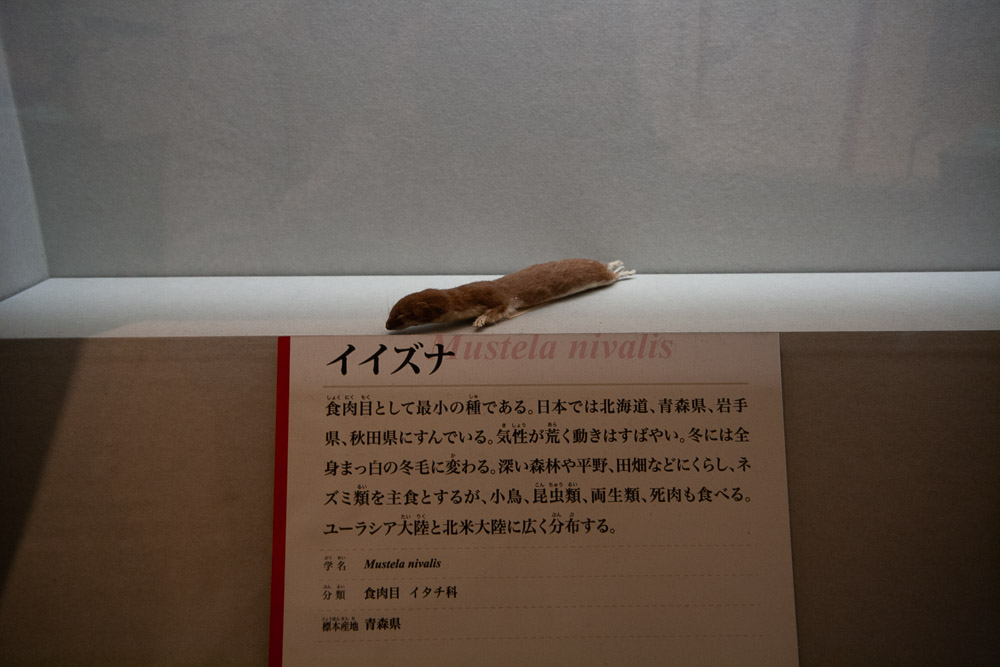

そのほか、肉食目として最小の種であるイイズナや世界最小の哺乳類の1つとして知られるチビトガリネズミも展示されていた。

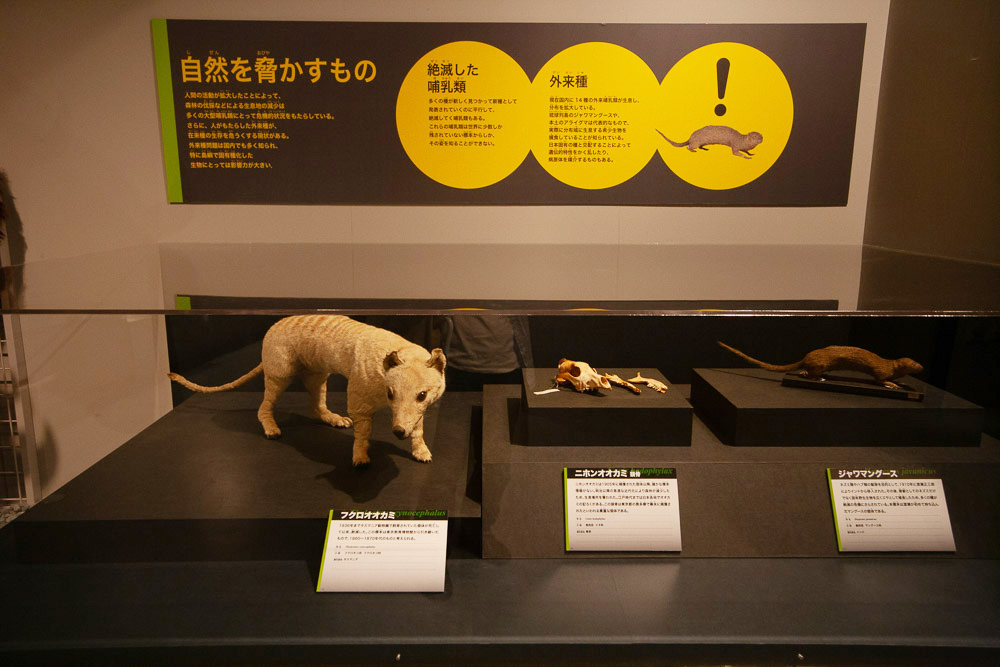

展示では、現在世界中に生息している哺乳類は5416種に分類され、そのうち1500年以来少なくとも76種が絶滅し、国際自然保護連盟(IUCN)がレッドリストで絶滅危惧種とした総数は1142種、実に全体で20%の種が生存が脅かされていることが説明されていた。

絶滅してしまったフクロオオカミ、ニホンオオカミ、そして固有野生生物の減少に影響を与える外来種のジャワマングースの標本が並べられていた。

逆に個体数の減少が確認され絶滅をまぬがれたアメリカンバイソンの標本なども見ることができた。

6 森の落とし物を通して生き物のくらしや行動を知る

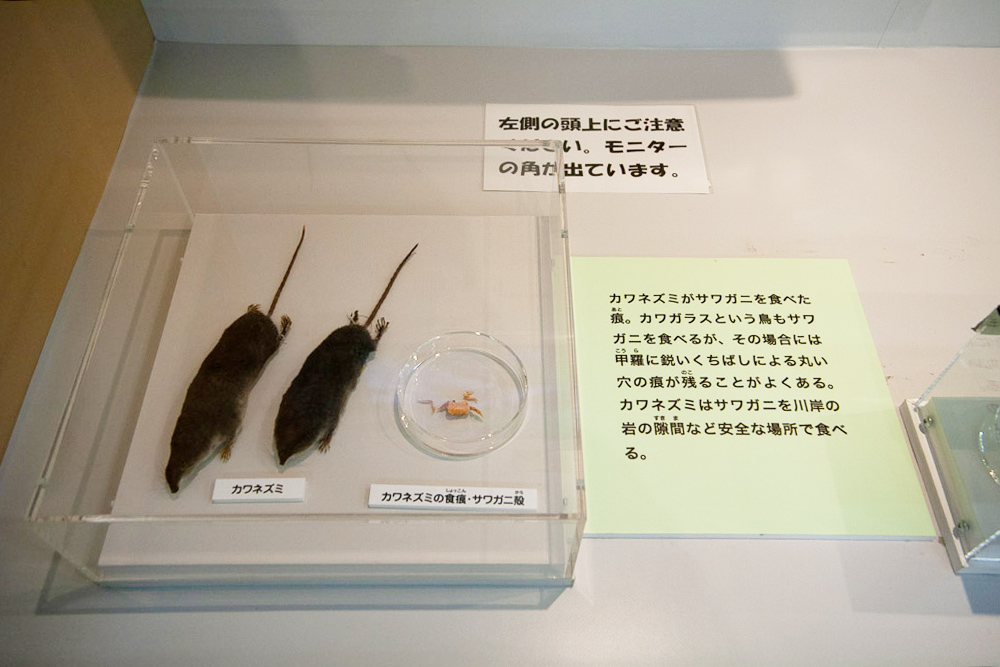

第6章では、ムササビ、リス、ネズミ、モグラといった森にすむ動物たちの食べあと、糞、巣、足あとなどの「落とし物」(フィールドサイン)を紹介しながら、生き物の生活や行動を知る様々な展示がされている。さらに全国で取り組まれている自然環境をそのまま観察・研究する「フィールド・ミュージアム」を通して一般のひとたちが動物本来の生態についても理解を深め、野山でそれらの生き物を見つけるための技が紹介されていた。

また、大きな木の森にいるムササビ、明るい林にいるリス、林、草原、渓流にいるネズミ、そして地中にいるモグラ。それら自然豊かな森にすむ生き物の頭文字をとってムリネモの森として紹介されていた。

森の中にある糞もどの様な動物がいたかのサインになる、ここでは、いろんな動物の糞が並べられている。また、ムササビの生態や、リスの巣、またヒメネズミ、ハタネズミ、ヤマネ、カヤネズミ、トガリネズミなど標本と生態を知る資料、そしてアマズモグラ、ヒミズなどムリネムの森にすむ小さな哺乳類の生態への理解を深める展示がされていた。

また最後の第7章では、「地球のためにできること」と題して民間企業が生物多様性に関わる活動について展示されていた。

今回の大哺乳類展では陸に生息する哺乳類の展示が行われていたが7月10日(土)~9月26日の期間、海に生息する哺乳類の生態を紹介する「大哺乳類展-海のなかまたち」が開催される。陸に生きる哺乳類、海にいきる哺乳類の進化やくらしの違いを確認されてはいかがだろう。

最後に今回の取材にご協力頂きました国立科学博物館の皆様、そして企画展に関われた皆様に心よりお礼申し上げます。

かはく生物多様性シリーズ 2010 第1弾

特別展「大哺乳類展-陸のなかまたち」

開催期間:平成22年3月13日(土)~6月13日(日)

開催会場:国立科学博物館 特別展会場(東京・上野公園)

主催 国立科学博物館、朝日新聞社、TBS

コメント