企画展

生き物に学び、くらしに活かす ―博物館とバイオミメティクス

開催期間:2016年4月19日(火)~6月12日(日)

開催場所:国立科学博物館(東京・上野)

日本館1階 企画展示室・中央ホール

国立科学博物館にて2016年4月19日(火)~6月12日(日)の期間、企画展『生き物に学び、くらしに活かす ―博物館とバイオミメティクス』が開催。今回の企画展は、日常生活の中でいかに生き物の形態や能力が取り入れられ、最先端技術と結びついているかを、生物の模倣から学ぶ新しい学問、『バイオミメティクス』を軸に企画されている。

展示内容は、昆虫、植物、魚類、鳥類を中心にバイオミメティクスの実例とそのモデルとなった生物の標本が展示され、また「バイオミメティクス」研究における博物館が果たす役割と異分野の学術交流の役立つ情報科学技術などが紹介されている。

今回の企画展レポードでは、展示されている解説と共に展示されている標本を見ながら、バイミメティクス研究における、博物館の役割と研究に不可欠な異分野の連携にもスポットを当てて見ていくことにする。

企画展を7つの章で紹介

企画展の構成は、「1.なぜ今バイオミメティクスが注目されるのか」、「2.昆虫とバイオミメティクス」、「3.海洋生物とバイオミメティクス」、「4.鳥類とバイオミメティクス」「5.異分野の学術交流を支える技術」、「6.博物館標本とバイオミティクス」、「7.バイオミメティクスが示す未来」の7つの章から構成され、いまどうしてバイオミメティクスが注目され、どのように発展し今後未来にどのようにつなげていくかを、構造や、形態をその元となる標本と製品と共に紹介していた。

また、生活の中で必要とされる、親水・撥水、防汚、交通、色など生き物から学ぶバイオミメティクスのヒントを私たちに教えてくれる企画展でもある。

それでは、展示の内容を章ごとに見ていこう。

ヤモリやクモの構造接着

ヤモリやクモは、多くの昆虫とは異なり、足先から接着物質を出すことなく、垂直な壁や天井を自由に歩きまる。これらの生物の足先には、先端が細く枝分かれした毛がびっしりと生えており、壁面との間に働く分子間力(ファン・デル・ワールス」の作用で接着していると考えられていると言われている。このような作用を応用した、接着剤を使わない粘着シートなどが開発されつつあることを、足のSEM画像とともに解説。

ハスの葉表面の撥水性について、

浅い池に見られるハス(ハス科)の葉の表面は、落ちた雨水が空いた間になって転がるほど強い撥水性を持ってる。ハスの葉の表面を走査型電子顕微鏡( SEM)で観察すると、きわめて細かい凹凸がびっしりと表面を覆っていて、その原理をもとに繊維メーカーテイジンでは、撥水性の繊維製品を開発、販売している。

第二章の後半でも紹介されているが、今回の展示の特徴は、製品とその元になる生き物を合わせて紹介し解説していることと、SEM(走査型電子顕微鏡)画像を多用した、生物の微細構造に注目しているのが特徴だ。

次に、バイオミメティクスの歴史についてでは、研究対象の大きさに注目。年月によってどのように研究対象のサイズが変化がし現れてきたかを知ることができる。古くは15世紀からあったバイオミメティクスが最近 ナノメートルからマイクロメートルまでの間で焦点を合わせるとまだ未領域の部分があることを知ることができる。

歴史に関し解説では

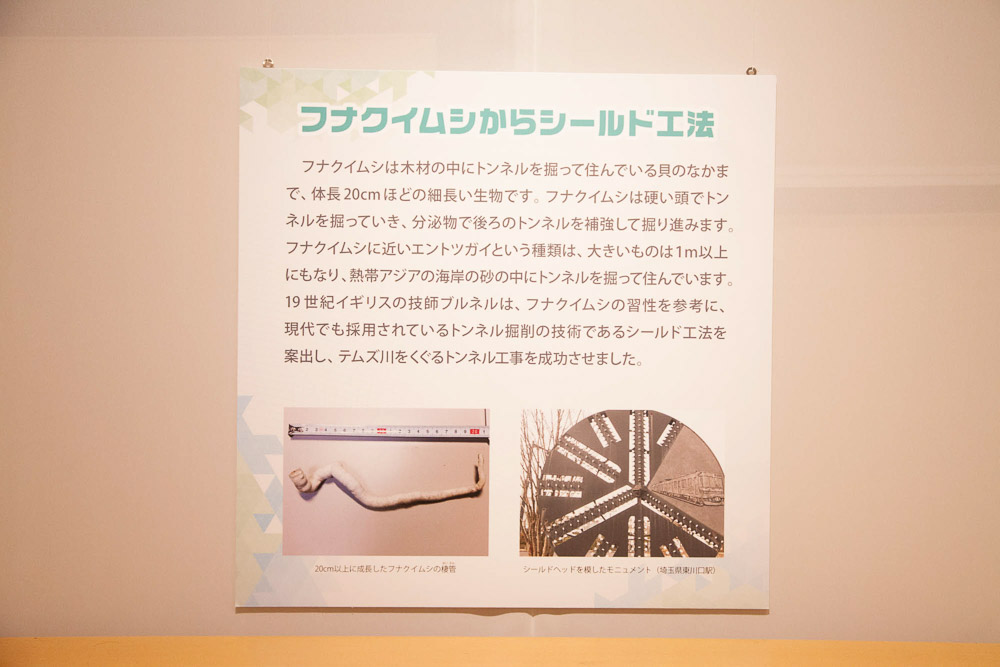

「バイオミメティスク」という言葉が提唱されている以前から、生物の構造や機能を模倣して、工学に活かす試みはたびたび行われ。14~15世紀の科学者、レオナルド・ダ・ヴィンチは、鳥も模倣して、空を飛ぶ技術を開発してきた。また19世紀イギリスでは、フナクイムシ(軟体動物)が木材にトンネルを掘る方法に学んでシールド工法が発明され、現代につながる土木技術として生かされている。

バイオミメティクスという音葉は通常、生物の形態や構造、機能、能力などを模倣し、モノづくり、すなわち工学技術に応用することをいう。日本語では、「生物模倣技術」などと訳されている。バイオミメティクスという言葉は、1950年代後半に、アメリカの神経生理学者、オットー・シュミットによって提唱されたが、彼よりも以前にバイオミメティクスは実践されていた。その源流は、15~16世紀のレオナルド・ダ・ヴィンチにまでさかのぼることができるとされている。

そのほかに、バイオミメティクスの実例として、フナクイムシのシールド工法、オナモミと面状ファスナーについて紹介。

フナクイムシをヒントにトンネルのシールド工法に

フナクイムシは木材の中にトンネルを掘って住んでいる貝の仲間で、体長20cmほどの細長い生き物をヒントにしている。フナクイムシは固い頭でトンネルを掘っていき、分泌物で後ろのトンネルを補強しており進む。フナクイムシに近いエントツガイという種類は、大きい1物は1m以上にもなり、熱帯アジアの海岸の砂の中にトンネルを掘って住んでいます。19世紀イギリスの技師ブルネイは、フナイクイムシの習性を参考に、現代でも採用されているトンネル採掘の技術であるシールド工法を提案し、テムズ川をくぐるトンネル工事を完成させた。

オナモミと面状ファスナーのしくみ

オナモミと面状ファスナーのしくみは、実に単純で分かりやすい、輪になった糸にカギ状の糸をひっかけるものだがそのヒントはオナモミにある。

日本国内でも見られるオナモミには幾つかの種類があり。もっとも多く見られるオオオナモミやトゲオナモミは外国からの人の手によって持ち込まれた外来種です。オナモミ類の種子はどの種類もたくさんの鋭いトゲが生えていて、トゲの先端がU字型に曲がっており、動物などの毛にひっかかりやすい構造になっています、この仕組みをまねた面状ファスナーの表面は、輪になった細い糸と、カギ状の太い糸の両方の種類がまじって植えつけられています。

ゴボウの種子から面状ファスナー

日本では「マジックテープ」という商標でよく知られている面状ファスナーは、海外では「ベルクロ」という名前で普及しています。この面状ファスナーは、野山を歩いた時に衣服によく付く、オナモニやゴボウといったキク科植物の種子の仕組みをまねたものだ。

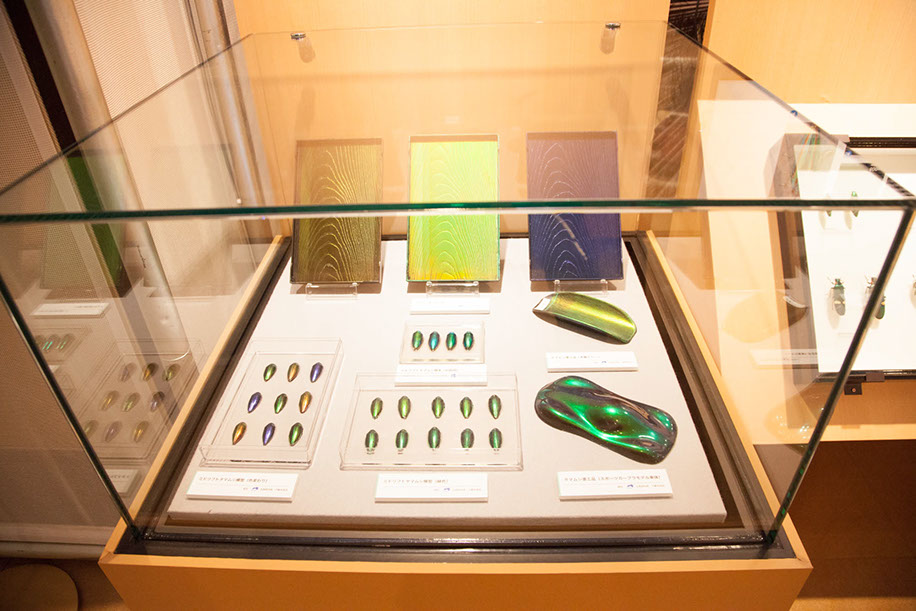

昆虫の構造色とその利用について

昆虫の多くには色素による色や模様を備えている、中には、体表面の微細構造による「構造色」を持つものが知られていて、南米のモルフョチョウや各種の構造色には、その発色メカニズムによって、「多層膜干渉」や「フォトニック結晶」など、いくつかの種類に分けられている。

昆虫のチョウの仲間は青い色素を持っていないが、どういうメカニズムで発色しているのかについてモルフォチョウを例に開設されている。

モルフォチョウの構造色とその利用

モルフォチョウは中南米に生息する大型~中型のチョウの一群。30種ほどが知られており、その中の多くの種は、オスの翅の表面が鮮やかな青色に輝き、この青色の輝きは、モルフォチョウの翅の表面を覆っている鱗粉の微細な構造によるものです。このように色素ではなく、微細構造による発色を「構造色」と呼ぶ、構造色には、いくつかのメカニズムが知られているが、モルフォチョウの青色は「多層膜干渉」というメカニズムによることを知ることが出来る。

モルフォチョウの拡大写真

モルフォチョウの輝く青色は、オスだけに見られる場合と、メスにも見られる場合があり、どちらも翅の表側だけに見られ、裏側は地味な茶色であったり蛇の目模様があったりする。モルフォチョウの翅の青い部分を拡大して見ると、鱗粉が上下2層に並んでいる場合がある。この場合、上層が青い鱗粉でこれが構造色として青く光ることによって翅全体が青く見える。下層は構造色ではなく、黒っぽいか、白っぽい褐色です。このようないくつかの種類の鱗粉の色の組み合わせによってモルフォチョウの翅の色調が決まっている。

モルフォチョウをSEM写真で見てみる

モルフォチョウの青い構造色鱗粉は長径150ミクロン、短径80ミクロンほどの長方形で、根元から先端へ向かってたくさんの「すじ」がほぼ平行に走っていることがわかる。この筋はきわめて立体てきな構造をもっていて。一本の「すじ」は高さ2~4ミクロンで、両側に斜めに走る7~8本の棚をもつ。この棚の表面で反射した光が互いに作用し、青い光だけを強めっているので翅が青く輝く。このようにSEM写真見るとその構造をよく理解ですることが出来る。

昆虫の構造色を持つものでタマムシがいるが、タマムシの構造色はどのようなもので、どのような製品に使われているのか解説が続く

タマムシの構造色とその解明

タマムシは甲虫のグループで、細長くて堅牢な体と短い触覚が特徴だ。幾つかの種類は、赤、緑、青の強い金属光沢のあるきらびやかな色彩に彩られており、英語では「ジュエル・ビートル(宝石の甲虫)」と呼ばれている。古代の日本でも宝飾材料として用いられ、法隆寺の「玉虫厨子」は国宝に指定。タマムシの金属光沢は外皮の表面を構成する20層ほどの薄膜の積層によって発色される構造色であることが知られている。

タマムシの表面の仕組み

透過型電子顕微鏡によって、生物表面の微細構造を観察することができる。きらめく青~緑の金属光沢をもつタマムシ成虫表面をSEMによって観察すると、厚さ50~150ミクロンの薄膜が18層ほど積み重なった構造をもっていることがわかる。この薄膜の層は、黒色色素であるメラニンを含んでいる薄い層と含まない厚い層が互いちがいに重なっている。この各層で反射した光の相互作用によって、青~緑の強い金属光沢が生み出される。科研費新学術領域「生物規範工学」B01-2班では、タマムシ表面を模倣した構造色塗装膜の研究開発をしていることが解説。

ではモルフォチョウの構造色やタマムシの構造色がどのように製品化されているかだが。構造色繊維モルフォテックス、や超多層膜フィルムMLFとして実用化につながっている。

世界初の構造色繊維モルフォテックス

モルフォチョウの翅が青く輝く原理を応用して、2003年に日本で、世界初の構造色繊維が開発された。それが帝人のモルフォテックス。一見ただの白い繊維ですが、製品になると太陽光や室内照明を受けて、モルフォチョウのような独特の青い光沢を発する。

超多層膜フィルムMLF開発

「モルフォテックス」の原理と技術は繊維製品ばかりではなく、近年、さまざまな樹脂製品にも応用されるようになった。特に最近の注目すべき効果が、超多層のフィルム「テイジンテトロンフィルム MLF」、MLF マルチレイヤーフィルムは、一定の厚さの透明な樹脂の薄膜が重なった構造を持っています。薄膜の厚さを変えることによって色素を含んでいなくても、さまざまな色を表現する。また、同じフィルムであっても、下地の色や見える角度によって色が変化する点が非常に興味ふかいものでもある。

モスアイ構造の多様性と多機能性

次にガやトンボなどからヒントをえた、光の透過反射光の低減、撥水性、低摩擦など複合的な機能を備える「モスアイ構造」について詳しく解説されていたのでみていこう。

まず「モスアイ構造」について、その名の通り、ガの複眼表面にある微細構造で光の透過、低反射性、超撥水性などの、複合的な機能を備えている。これは150~200ナノメートルほどの突起が規則的に配列する「ナノバイル」または「ナノニップ」という微細構造によって実現されます。最近ではモスアイ構造が、昆虫の複眼だけではなく、翅などの透明な部分にもあることがわかってきている。

モスアイ構造はガの複眼表面で発見

モスアイ構造は、昆虫表面に見られる微細構造であり、光の透過反射光の低減、撥水性、低摩擦、などの複合的な機能をもっている、モスアイとは「ガの眼」という意味で、このような構造が最初にガの複眼表面から発見されたことに由来している。実際にモスアイ構造は、直径100~300ナノメートルの突起に寄って「ナノパイル」または「ナノニップル」構造と呼ぶ。(1ナノメートル=100万分の1ミリメートル)

様々な場所にあるモスアイ構造

モスアイ構造は、複眼表面だけではなく、昆虫の様々な体表面にあることがわかってきている。セミやトンボの透明な羽の表面にもナノバイル構造が観察され、ガの複眼表面と同等の機能をもつと考えられています。セミやトンボの翅では、強い太陽光の反射を抑えることで天敵の目を逃れる、カモフラージュの効果があると考えられている、トンボのモスアイ構造は、セミとは異なり翅の表面から分泌される分泌物で形成、この構造はクロロホルムなどの有機溶剤に漬け込むと溶けて流れてしまい、光の反射が出てきてしまう。チョウやガの翅の透明部分にもモスアイ構造が見られることがあります。

モスアイ構造の機能とその利用

モスアイ構造には、複眼表面で光を透過するような効果がある一方、強い光の反射を低減し、外的から見えにくくする効果があります。また、微細な構造の性質上、超撥水効果を備えている。トンボの翅のモスアイ構造は有機溶剤で洗いながすと、膜面の反射が出て、撥水性が失われますこのほかにも、ありのような外敵の足先のカギ爪が引っかからないような効果があることがわかってきました。このような複合的なモスアイ構造の機能を人工的に再現し、工業製品に取り入れている、最近の開発例があることを知ることが出来る。

機能生フィルム 「モスマイト」

モスマイトは、モスアイ構造の原理を応用して開発された三菱レイヨン(株)の製品で反射を大幅に低減できる透明フィルム。モスマイトの表面は、釣鐘状の突起の間隔、1高さともにミクロン以下。モスマイトは、画像表面の反射を抑えて、画像の見え方をよくするような用途への利用が期待されている。

昆虫SEM写真のさまざまは試み

昆虫の体表面を走査型電子顕微鏡で観察し1撮影することは1940年代から実用化され、現在に至っています。その過程で、観察の精度を上げるためにさまざまな改良がされてきました。電界放出SEMはその一つであり、従来型のSEMはその一つであり、従来のSEMよりも、高い倍率で観察、撮影を可能にしました。また最近は、元素解析機能が付加されたSEMが急速に普及しつつあります。

走査型電子顕微鏡を使って、昆虫のからだを観察してみると、実態顕微鏡や光学顕微鏡ではみることができなかった、さまざまな微細構造を観察することがでる。これまでSEM観察は乾燥試料だけに可能だったが、これは、電子顕微鏡のチャンバーが高真空状態なので水分を入れると抜かれてしまうためだ。

しかし、薄い界面活性剤やプラズマの処理を用いる最近開発されたナノスーツ法によって、軟弱な試料や水分の多い試料、場合によっては生きた試料もSEM観察できるようになっている。以前であれば、ばらの表面がでこぼこになっている状態を見る事が出来なかったが、ナノスーツ法を使うとそのままのものがリアルに見ることが出来る。

また、この方法は人体の病理検査を行う、医療分野で威力を発揮することなどが映像とパネルで紹介されている。

SEM(走査型電子顕微鏡)とは

光学顕微鏡は光を利用して試料を観察するが、走査型電子顕微鏡は電子銃から放出された電子線を利用して観察する顕微鏡だ、光よりも電子の方が波長が短く、より細かい凹凸を観察することができる。

さらに電子線を照射された試料からは反射電子を特製X線と呼ばれるエネルギーが放出されるため、これらを利用することで結晶構造の解析や元素分析も可能となります。ただし、光を利用しないため色彩の情報は全く得られず、白黒写真になってしまします。また試料に電気がたまって製造な像に観察を妨げてしまう「帯電」という現象が起こることもあります。帯電を防ぐためには、試料表面を電動生の高い金属などで薄くコートする処理が必要になります。

このように、昆虫のバイオミメティクスでは、色彩、撥水、反射などをキーワードに昆虫の多様化した機能が私たちにどのように生かされているかを知ることができる。

高速遊泳する魚の表面構造

魚類のなかでも特に速く泳ぐといわれているのはカジキのなかま。その体型は水の抵抗が少ない流線型で、さらに皮膚から出る粘液が水に溶け、表面の水の摩擦抵抗を小さくする。水着の生地に水をはじく部分と粘液のように水になじむ部分を組み合わせると、それぞれの表面で水の流れが変わり、水がスムーズに流れるようになる。

カジキの皮膚から親水性素材

競泳水着は選手がより早く泳げるようになるように日々進化している。ミズノ(株)はカジキの高速遊泳を支えているのが皮膚表面の粘液と考え、表面にジェル加工を施した親水性素材「マーリンコンプ」を開発し、この素材を使用した水着を2008年に完成させた(マーリンはカジキの英名)。水着の表面にこの親水性素材とこれまでのほとんどの水着で使われてきた撥水性素材を並べると、それぞれの表面での流れの違いでたてみぞが発生し、水流が乱れず、水の抵抗を8%も減らすことに成功したことが解説されている。ここでは、水着とカジキの剥製標本が並べて展示。

バスケットショーズとタコの吸盤

バスケットボールでは瞬時にとまることや、ジャンプ・方向転換などの素早い動きが要求される。選手の能力を最大限に引き出せるようなグリップ性が高く(スリップしにくい)、クッション性に優れたシューズの開発が求められる。(株)アシックス創設者の鬼塚喜八郎氏はグリップ性の開発に苦心していたときにタコの酢のものを見て、吸盤構造を備えたソール(足裏)を思いついた。そのアイデアが元となり1950年代初めに靴底全体で床に吸い付く高性能のバスケットシューズが誕生。今回の企画展ためにその当時の貴重な現物が展示されてる。

魚類とバイオニックカー

「自然は最も優れたエンジニアで、最も巧みなデザイナである」という考えで車の研究開発をおこなってきたダイムラー社は、理想の形をハコフグの体に見つけた。意外だが、ハコフグは箱型でありながら泳ぎが上手で、その体は流線型をしている。硬い構造や内部空間の広さもクルマ向きで、空気抵抗は現在のコンパクトカーに比べても65%以上も低くなるという実験結果もあるそうだ。バイオミックカーの紹介コーナーでは、数種類のハコフグのなかまの標本が展示されていた。

クジラのヒレを模した風力発電についてみてみる。

ザトウクジラは体の3分の1もある長い胸ビレを持っている。ヒレの前力にはコブがあり、凹凸をまねて風力発電機の回転翼にギザギザをつけるとか風をよくとらえるようになった。弱い風でも動く回転翼で効率的な発電が出来る。

ザトウクジラは胸ビレ前縁にあるコブ(指)で、ヒレの上に小さい渦を発生させ、大きな抵抗となる大きな渦の発生を抑えます。ザトウクジラはこの仕組みでヒレの傾き(迎え角)を大きくし、低速遊泳でも大きな揚力を得ることができます。このコブをヒントにアメリカのウェストチェスター大学のフランク・フィッシュ博士は空気を撹乱する能力が高い工業用ファンを製作し、さらに風力発電の回転翼に利用することで、風を効率よくとらえることに成功している。展示のクジラの胸ビレ模型ではその特徴を確認することができる。

クジラの胸ビレと水流

胸ビレで揚力を得るためには迎え角を大きくしなければならない。しかし角度を大きくすると後方に水流の流れが生じ、失速につながる。ザトウクジラの胸ビレは、前縁がギザギザになり、水をしっかりととらえ後方でも水流を乱さないことが解説さいた。

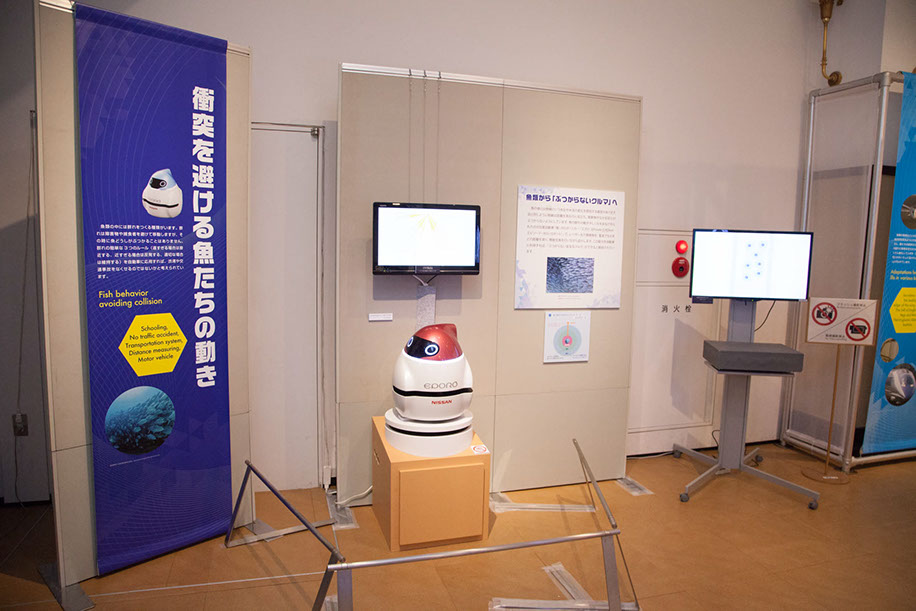

魚類の群れから渋滞を考える

次に展示されていのは、魚の行動から暮らしに活かすヒント。衝突を避ける魚たちの動きについてだ。魚類の中には群れをつくる種類がいる。群れは障害物や捕食者を避けて移動するが、その時に魚同士がぶつかることがない、群れの簡単な3つのルール(地位すぎる場合は接近する、近すぎる場合は反発する、適切な場合は維持する)を自動車に応用すれば、渋滞や交通事故をなせるのではないかと考えられている。

魚類から「ぶつからないクルマ」へ

魚の体には側線という水圧や水流の変化を感知する器官がある。目と同じように側線は距離を測るのに役立ち、障害物やなかまどうしがぶつからないようにしている。魚の群れの動きの仕組みをまねて作られたのが日産自動車(株)のロボットカー「エポロ:エピソード・ゼロ・ロボット」、レーザー光でなかまとの距離を測り、情報交換を行いながら走行。この能力を自動車に応用すれば「ぶつからない安全なクルマ」ができることが期待されている。ここでは、実際の日産が作ったロボットカーが紹介。

4 鳥類とバイオミメティクス

鳥から、視覚 飛行 運動 静音 保温性 飛翔 色 を私たちは学ぶことができる。具体的には、アネハヅルはヒマラヤ山脈を超える高高度を飛び、キョクサジサキは 北極圏から南極9万キロを渡り、フクロウ前縁には静音に有効な「セレーション」がある。このように鳥には、飛翔力、飛翔を与える羽毛、そして羽毛に備える色を持つという特徴がある。

この鳥の章では、これら、鳥の運動能力と羽毛にかかわる構造、それをまねる試みをあわせて紹介。またこの章の展示は、山階鳥類研究所の山崎剛史先生(自然誌研究室) が鳥類の飛翔に関するバイオミメティクスを担当。森本元先生(保全研究室・鳥類識別センター)が鳥の構造色分野の展示を担当されていた。

鳥に学ぶ空の飛び方

鳥類の飛翔は、どのような人口飛翔体よりはるかに省力性能が高く、静かで、また曲芸的だ。鳥類の翼は100個ほどもある筋肉で微調整されており、そのときどきに最も適した翼型と飛翔方法が選択されているからだ、例えば、小型マルチコプター(いわゆるドローン)の飛行可能時間はふつう数分~数十分だが、鳥類には80~90時間も無着陸で飛行した記録がある。アネハヅルはヒマラヤ山脈を超える高高度を飛び、キョクアジサシは南極・北極間の渡りを行う。ハヤブサは時速320kmのスピードで獲物を急襲し、つかまえることができる。ここでは飛翔に関するパネル解説と、アネハヅル、ハヤブサ、キョクアジサシの剥製標本がならぶ。

飛翔の原理についての解説

翼が発生させる上向きの力(揚力)を使って空を飛ぶ方法には、大きく分けて滑空と動力飛行の2つの方法がある。滑空は、前に進むための特別な推進力の発生源を持たない。単に空中を滑り落ちていくか、風を利用する。グライダー、紙飛行機のほか、風や上昇気流があるときに海鳥や猛禽類などがおこなう。動力飛行は前に進むための力を自ら発生させるもので、飛行機、ヘリコプター、鳥類の羽ばたき飛翔などがその例だ。

鳥の翼

鳥の翼は、前あしが変化してできている。身体を浮かべるための揚力を主に生み出すのは、人間の前腕に相当する骨に付く大きな羽(次列風切羽)、肩と手首の関節の間に貼られた皮膚、それを覆う羽毛。手首から先の部分には、推進力の源となる羽(初列風切羽)がついている。羽ばたきを行うことでこの羽から生まれる揚力は前方に傾いているため、推進力が生まれる。

羽ばたき飛翔の模倣

鳥の飛翔のバイオミメティクスは、滑空の模倣から始まったが、今ホットなのは羽ばたき飛翔の研究、滑空と羽ばたき飛翔の両方をうまく模倣できれば、風があるときは滑空、ないときは羽ばたき飛翔を用い、スマートな人工飛翔体を作ることができるだろうとし、鳥のように省力性・静音性・安定性に飛んだ飛翔を実現するため、羽ばたきがたの人工飛翔を作る試みがさかんに行われている。

ここでは、千葉大学の研究グループのハチドリ型のロボット映像を紹介し、ハチドリのつばさの運動をハイスピードカメラで解析するようすも知ることが出来た。

スマートな飛翔を支える仕組み

鳥に似た新幹線

500系新幹線のパンタグラフに見られるギザギザの構造は、空気の流れをコントロールし、騒音を減らす。これは、静かに飛ばなければ狩りに失敗するフクロウをまねたもので。かれらの翼には前縁には「セレーション」と呼ばれるノコギリの歯のような構造があり、羽音を消すことに役に立っている。またこの新幹線の先頭車両は、水中にスムーズに飛び込んで餌を捕るカワセミのクチバシに似ている。このかたちには、トンネルをくぐる時に出る騒音を抑える効果があります。人間が苦労の末に考え出したかたちを、カワセミはずっと昔から使っていいたことが解説していた。

飛びながらものをつかむ

鳥の中には、枝や電線を上手につかんで休息し、空を飛んで獲物を足でつかまえるものもいる、人工飛翔体に同じような機能を付け加えることができれば、その活躍の場は大きく広がる。ここでは、魚食性のワシが獲物の頭上をかすめるように飛びつつ、狩りをするときの足の動きをまねたロボットが開発されており、より

高性能な人工飛翔体研究に鳥の機能が取り入れれていることが知ることができた

羽毛と構造色

ドバトの虹色は小羽枝表面における多層膜干渉による構造色、クジャクなどの青色や虹色はメラニン顆粒が規則的に配列する構造色、カワセミやルリビタキなどの青色はスポンジ層の泡状構造がもつ立体的な規則性構造に由来する構造色だ。いずれも規則的な微小構造の存在が、特定の短い(青色)を強めて発色している。インコ類など、色素色と構造色の混色で発色する鳥もいる。

近年では、こうした鳥の発色構造を模した素材開発行われている。構造色は、実に青色だけに限らず、メラニン系の微小顆粒を規則てきに配列することで、色素色でない、様々な色を構造色発色する試みも行われていることが解説されていた。

このコーナーでは、こうした構造色を持つ、カワセミやルリビタキ、クジャク、七面鳥の標本が並べられいた。

羽毛内部構造に似た構造色素材

鳥類の羽毛を拡大すると、木の幹のような羽軸、そこからはえた太い枝のような羽枝、さらにそこから生える細かい枝のような小羽枝という、3段構造になっている。この羽枝や小羽枝の断面を拡大すると、一番外側の皮状の構造、その内部に、泡状のスポンジ層という構造や、メラニンの顆粒がみられる。

メラニン顆粒を模倣した微小粒子の配列による構造色素材

鳥類の構造色の中には、メラニン色素の顆粒が規則的に配列することで、光の一部の波長を強めて発色する構造が知られている。この配列構造を応用し、メラニン顆粒を模倣したポリドーパミンという高分子を複合した粒状を利用する構造色素材の研究が進んでいるとされていた。

ここまでの章では、私たちの暮らしのなかで活かされている、生き物と実用化された製品のとの関係を、昆虫、海洋生物、鳥類から紹介する展示が中心だった。第5章からは、博物館に収蔵されている標本からどのようなアイデアの「気づき」を得ることが出来のか、また博物館標本から、生物学者が生物の機能や能力を使いどのようなアイデアをもっているのかが紹介されている。

5 異分野の学術交流を支える技術

第5章では、異分野での学術交流についての話だ。今回の企画展示では、北海道大学大学院情報科学研究科 メディアダイナミクス研究室 長谷山 美紀教授が担当されていた。メディアダイナミクス研究所では、生物の微細構造から新機能の発見を支援する「バイオミメティクス・データベース」の研究に取り組み、そのデータベースでは、現在国立科学博物館や北大総合博物館から提供された多種多様の昆虫や魚、鳥などの画像が蓄積され、その数は万単位。そんな中から、今回の展示では、公開の許可を得た画像を検索エンジンに使用し紹介されている。

ここでは、異分野の学術交流の重要性や、その方法について解説されていたので紹介しておこう。

バイオミメティクスの研究開発では生物学と工学のような、異分野での意志疎通が必要である。例えば、生物学の言葉で書かれた生物学の情報を研究者が読み解いて、実際のものづくりに生かしていかなければならない。そのような異分野連携のために、情報科学のテクニックを使って、異分野の情報を橋渡しすることが重要である。

異分野の学術交流を可能にするデータベース

バイオミメティクスに有用なデータベースには、工学研究者が技術革新のヒントを得られることが求められる。したがって工学研究者が工学の言葉で利用できなくてはならない。生物学者が記述する生物学の言葉と、工学者が技術開発のために用いる工学の言葉が互いに理解可能でなければせっかくのデータの集積が無駄になってしまう。バイオミメティクス研究推進のためには、オントロジー(対象世界に存在する概念感の関係を体形的に示したもの)を実装し、異分野間の意思疎通が可能なデータベースの実現が急務であることが解説されている。

生物SEM画像のデータベース

生物の構造と機能に学ぶ観点から、生物の微細構造を記録した画像データであるSEM写真を集積したデータベースが、バイオミメティクス研究の情報基盤として非常に重要である。生物の微細構造に共通する形態や機能を、生物の生態と突き合わせることによって、工学技術に利用できる微細構造へのヒント、すなわち「気づき」が得られることが出来るということだ。

長谷山 美紀教授は今回の企画展の中で、分類学上は近縁状態ではなくてもデータベースを利用したバイオミメティクス画像検索エンジンを使い類似画像を見つけ出すことで、同じ機能があるのではなかと「気づき」、知ることができるようになる。また、生物の画像だけではなく、合成繊維の情報も入れておけば、化学的に作られたものと生物の情報とを横断した情報検索もできるのでより多くの「気づき」がえられるのでなかと話されていた。

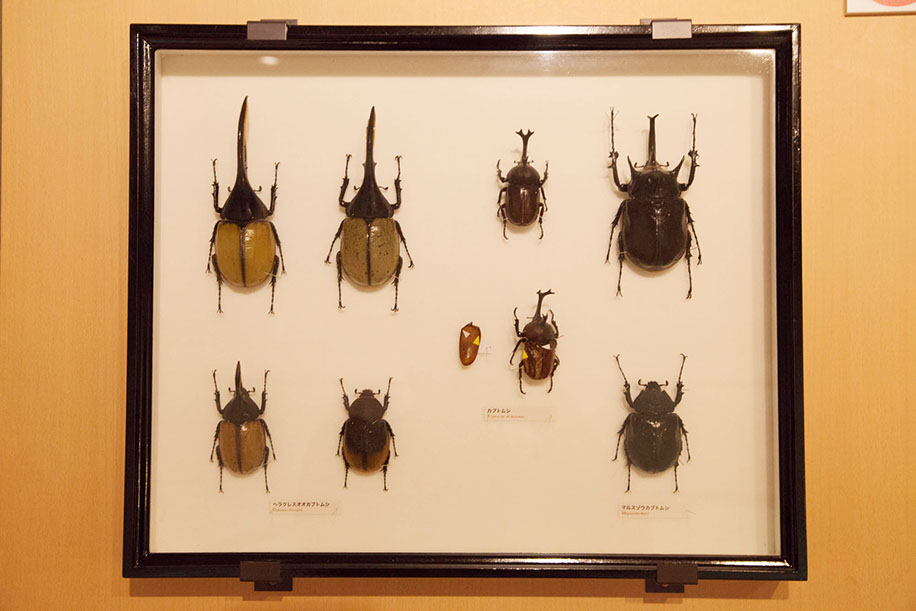

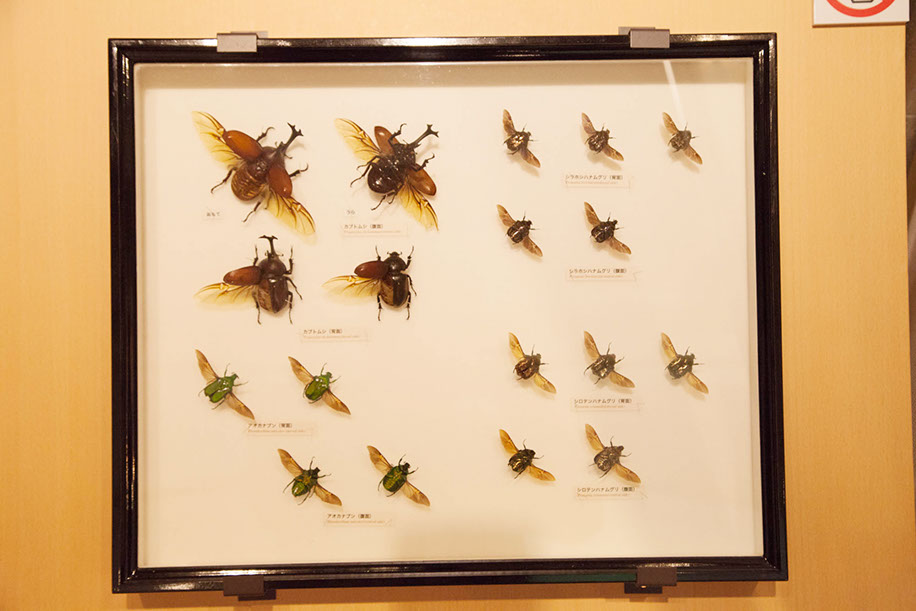

甲虫の飛翔を制御する装置

甲虫は、全昆虫の40%~50%の種数を占める、きわめて大きな昆虫群、甲虫は後翅だけをはばたいて飛び、ふだんは前翅の下側に折りたたんで収納している、甲虫は空中を飛ぶために、前後の翅にさまざまは装置を備えており。飛ばないときに前翅が開かないように固定する装置、後翅の折りたたみやはばたきを補助する装置であることがカブトムシの開翅標本とSEM画像から知ることができた。

カブトムシのセレーション?

昆虫も飛翔する。フクロウの翼が静音に働くセレーションという構造があることは、鳥のコーナーで紹介されていたとうりだが、カブトムシの翅にも似たような構造がある。それらはすべての後翅の前のヘリにあり、翅の付け根に近いところには外側に向いたカギ爪上の突起が1列に並んでいる、カブトムシの後翅にはちょうど中間あたりに折れ曲がる部分があるが、その曲がり部分の内側には、蛇腹のように凸凹になった部分があり、この部分の構造は特殊でさらなる研究が必要であることが解説されている。

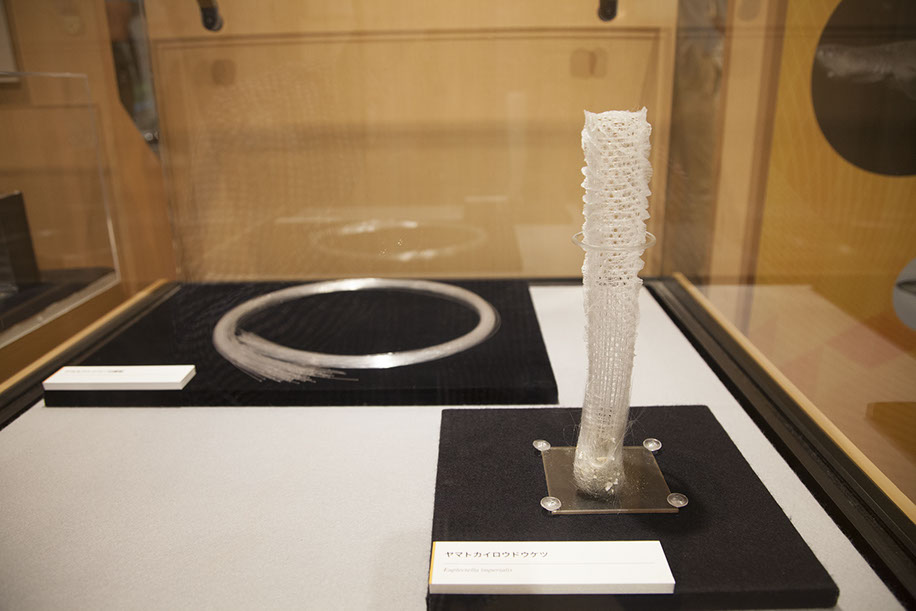

さらに海洋動物から学ぶ

海洋生物の将来につながるバイオミメティクスのヒントとして、ガラスを作るカイメン、サメ肌、底生魚から高性能吸盤について紹介。カイロウドウケツカイメンは深海底に生息するカイメンで、針状のガラス繊維を作る。この方法を利用すれば、高温ではなく常温でガラスを作ることができる。

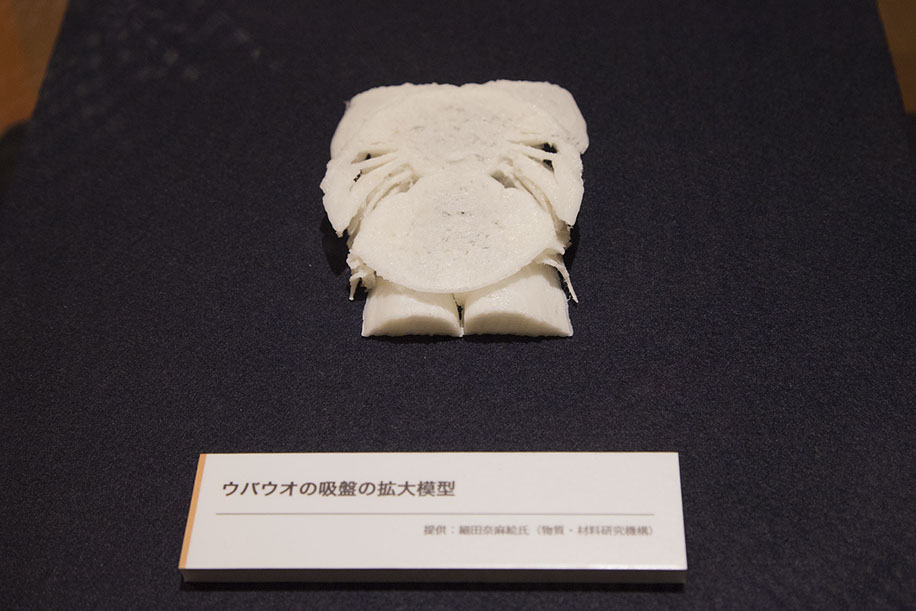

サメ肌は、水中での防汚素材、ウバウオの吸盤は海藻の上などぬめりのある場所でも吸盤が滑らずに吸着力を維持することに注目。

詳しく内容を見ていこう。

体内でガラスを作る海綿動物

深海性のカイメンはガラスカイメンと呼ばれ、その骨片はガラス素材の二酸化珪素でできている。工学的にガラスを成型する場合、高炉が必要だが、カイロウドウケツカイメンはそれを深海の低温環境で行っている。そのガラス繊維は断面が層状になり、光ファイバーと同等の光伝送性能があり、工業用のものに比べ強度が増し、より柔軟であるといわれているもの。この方法を利用すれば低コストで光ファイバーが作れるだけではなく、さらに品質改良ができると注目されている。解説されているパネルの下には、光ファイバーとガラス繊維が並べて展示されていた。

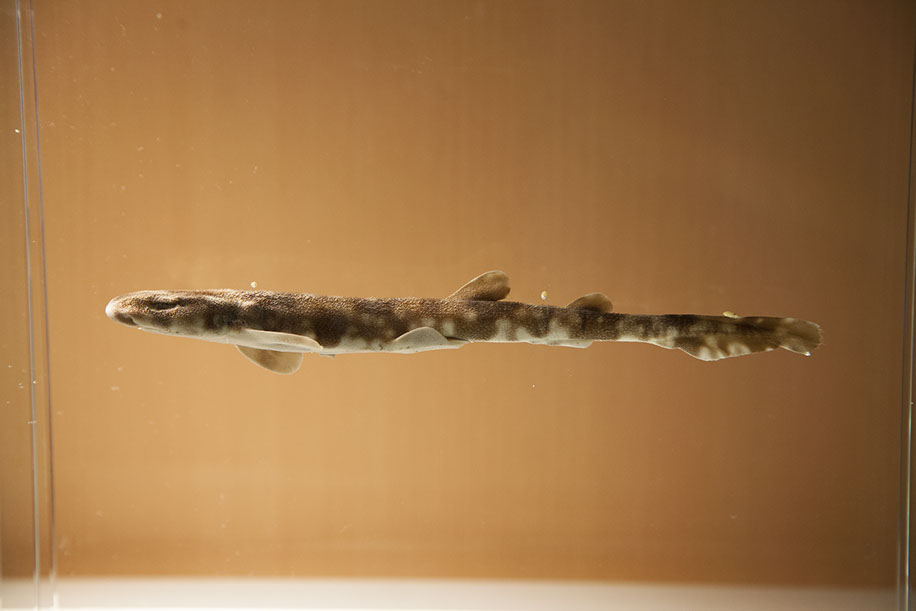

底生魚から高性能吸盤のヒント

ウバウオやダンゴウウオの腹面には大きな吸盤がある。この吸盤で岩や海藻の表面に吸着し、どのような方向から来る塩の流れに対しでも流されることがない。

また吸い付く場所が多少凸凹でも、汚れていても機能する。一見すると吸着方法は人工的な吸盤と同だが、吸盤がプラスチックよりも柔らかく、超極細の毛状構造があり、吸着面でのスリップを抑えることで吸着性が増していると紹介。

ウバウオと吸盤

ウバウオの仲間は世界に160種知られ、日本には10種ほどが生息している。ほとんどが全長10cmにも達しない小型種。主に浅い海に生息していて、腹部にある吸盤の接着面側には、直径0.02ナノメートルの極細の毛が生えている。この毛のおかげで岩の表面や海藻の上などぬめりのある場所でも吸盤が滑らずに吸着力を維持する。

サメ肌への期待

サメのなかまは浮遊力にとむものからほとんど動かないものまでを含めると約400種になる。サメ肌がザラザラなのは、軟骨魚類に特有な楯鱗(じゅんりん)のおかげだ。遊泳性のサメの楯鱗には水の抵抗を少なくする能力があり、形状をまねた構造がすでに一部の競泳水着や船舶、旅客機に利用されている。一方であまり泳がないサメは楯鱗と体の表面を覆う粘液のおかげで、汚れや寄生生物がつきにくいと考えられている。サメ肌は水中での防汚素材の開発につながる素材であることを紹介していた。

底生動物を食べるネコザメ

ネコザメは浅海底生性のおとなしいサメ。体の表面は小さない十字形の鱗で覆われている。その鱗は寄生虫などをつきにくくする機能が考えられる。

岩礁域に生息するトラザメ

トラザメは浅海から深海までの岩礁域に生息する、日本では普通に見られるおとなしいサメ。その鱗は後方が尖ったしずく形です。岩礁域に生息していても傷や汚れがつきにくい仕組みが鱗にあるかもしれず防汚に有効であるかかもしれないとされていた。

各展示には標本と生態写真が展示され解説内容を合わせその特徴を知ることができた。

人間の文明と接続可能性

人類の文明は数千年の歴史を得た現在大きな危機に直面している。温室効果ガスの過剰な排出による地球規模の温暖化、生物多様性の喪失による生態系のバランスの崩壊は人類の未来を左右する深刻な問題だ、人間社会の持続可能性にバイオミメティクスはどのように関わってくるのだろうか。

環境負担の少ないシロアリの巣の空調

熱帯のアフリカの地面に高さ3m以上の巨大な巣を作るシロアリの一種のmacrotermes bellicosusは、集めた木の葉を発酵察せ、生じたキノコを収穫して食料とする習慣をもっている。その巣の内部にはトンネルが網の目のように張り巡らせており、太陽の輻射とシロアリの活動で生じた熱気を効率よくはいきできるような作りになっている、そのため地表面が非常に高温になる熱帯でも、快適に生活している。このシロアリの巣の構造を参考にして、ジンバブエの都市では空調のための電力消費を大きく抑えたショッッピングセンタービルが建設されました。

8 最後に

バイオミメティクスが目指す未来図について

人間社会のさまざまな部分にバイオミメティクスの技術が導入されると、未来の社会はどのように変わってくるか。私たちはどのようにすれば、より持続可能な社会のイメージについて知り、それに向かって進んでいくのだろう。

そのヒントとなるのが、バックキャスト手法として紹介されていた。バックキャスト手法とは、未来の社会のあり方を予測する場合に、未来に起こり得る制約を設定し、その制約の中で、「やるべきこと」を選択し決定する方法のこと。バックキャスト手法は、地球温暖化などの環境問題解決に役立つ方法として注目を集めている。私たちが望む未来の社会を実現するためには、今、何をやらなければならないかを知ることが必要であるとしている。同時に、バイオミメテシクスの導入または、展開によって、未来の社会を具体的に変革させることができるのかを示すことが出来ると解説していた。

コメント