国立科学博物館企画展

「標本の世界」 レポート

開催期間:平成20年9月13日~平成20年11月9日

開催場所:国立科学博物館 日本館1階企画展示室

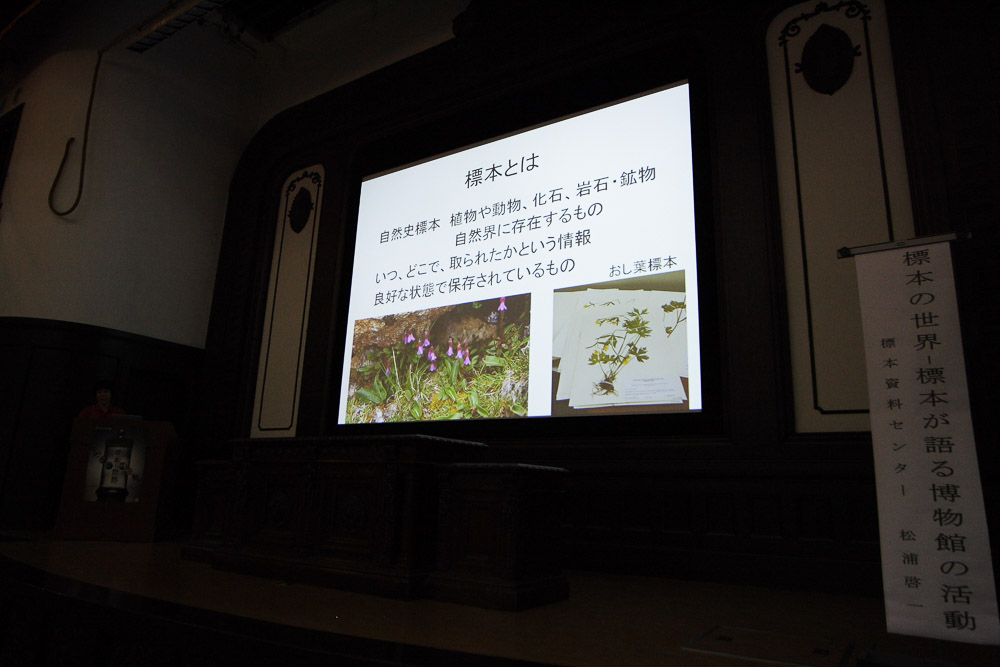

国立科学博物館(日本館・上野)にて平成20年9月13日~11月9日の期間、「標本の世界」展が開催されている。ここでは標本に関する事柄がパネルや多くの標本資料によって展示解説されている。「標本って何」という疑問をさまざまな視点で紹介し過去、現代、未来にわたって活用される標本の世界を紹介している。展示は「標本って何だろう」「標本をどのように集めるか、作るか」「標本から何が分かるか」「博物館とは何か 標本と社会をつなぐ博物館」の4部構成になっており、標本ラベルの読み取り方から標本で構築される博物館ネットワークまで最新の研究資料とあわせて垣間見ることができる。そんな「標本の世界」展を今回は紹介していこう。また、9月27日に行おこなわれた記念講演の模様もレポートする。

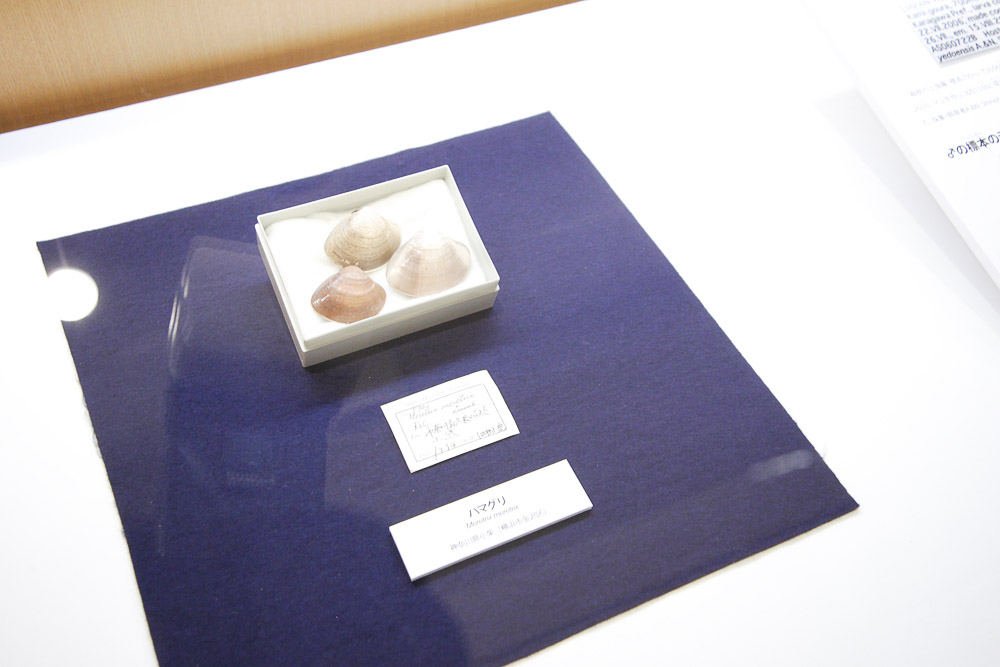

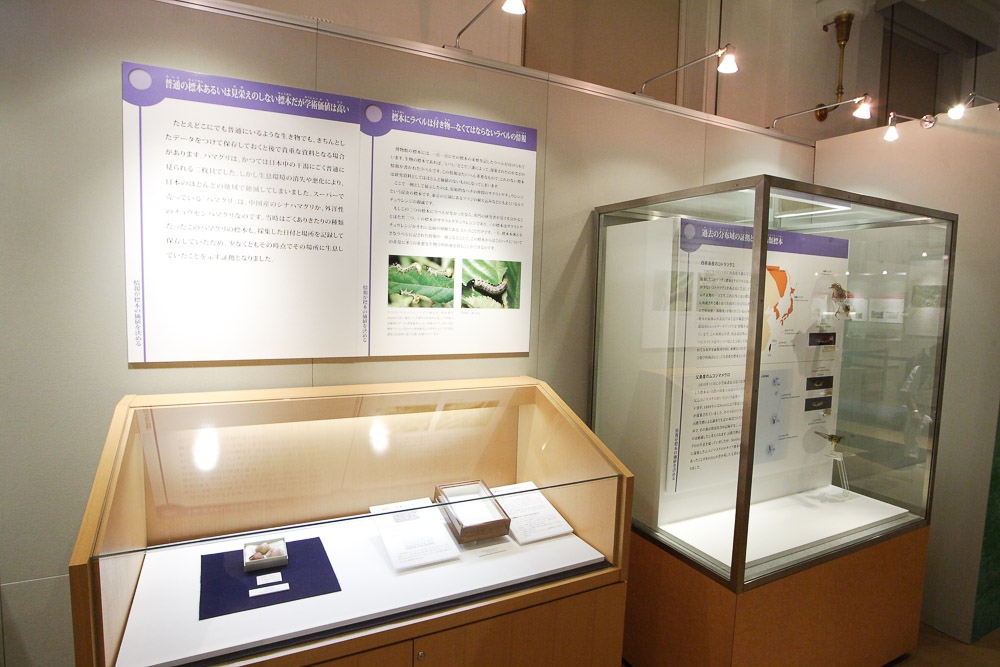

はじめのコーナーは「標本って何だろう」のコーナー。このコーナーでは、標本のことを知る基本的な解説がなされていた。まずは、標本の価値について、ここでは、現在日本のほとんどの地域で見ることができなくなってしまった国産の「ハマグリ」と、世界一高価な貝として知られている「リュウグウオキナエビス」の例をあげ、採取データのある「ハマグリ」の方が学術的には価値が高いことを解説。

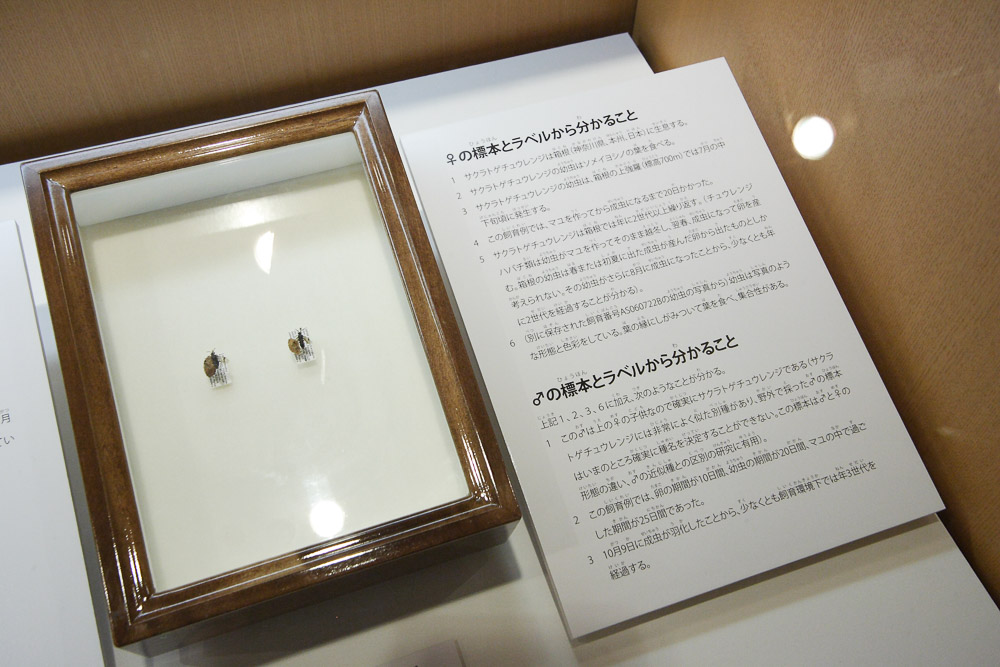

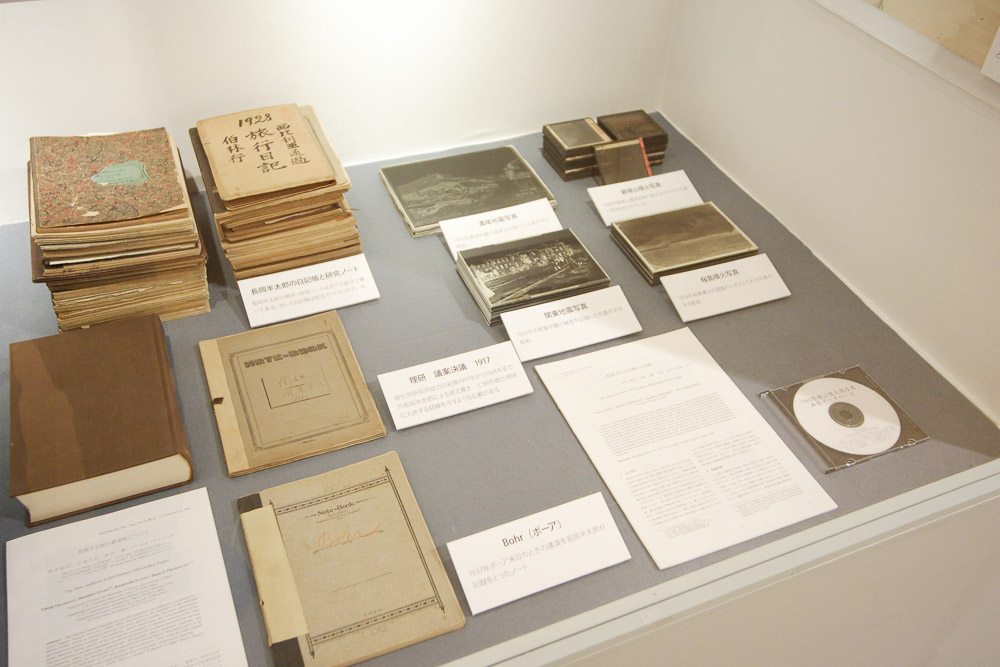

また標本とラベルから分かることとしてサクラトゲチョウレンジの標本ラベルを例に情報の読み取り方を解説。ほかに、標本の情報の価値がいかに重要かということを父島産ムコジマメグロと、西表島産のコトラツグミを紹介し現在では見ることができない地域に生息していたことを証明する貴重な資料として標本ラベルの重要性を紹介していた。また、科学的な歴史を知る標本・資料として明治初期から使われていた測量機などの器械標本、科学者の研究ノートや日記、写真など科学技術史や自然史に関する資料も実際のノートや写真とともに紹介している。

2 標本を集め作るには

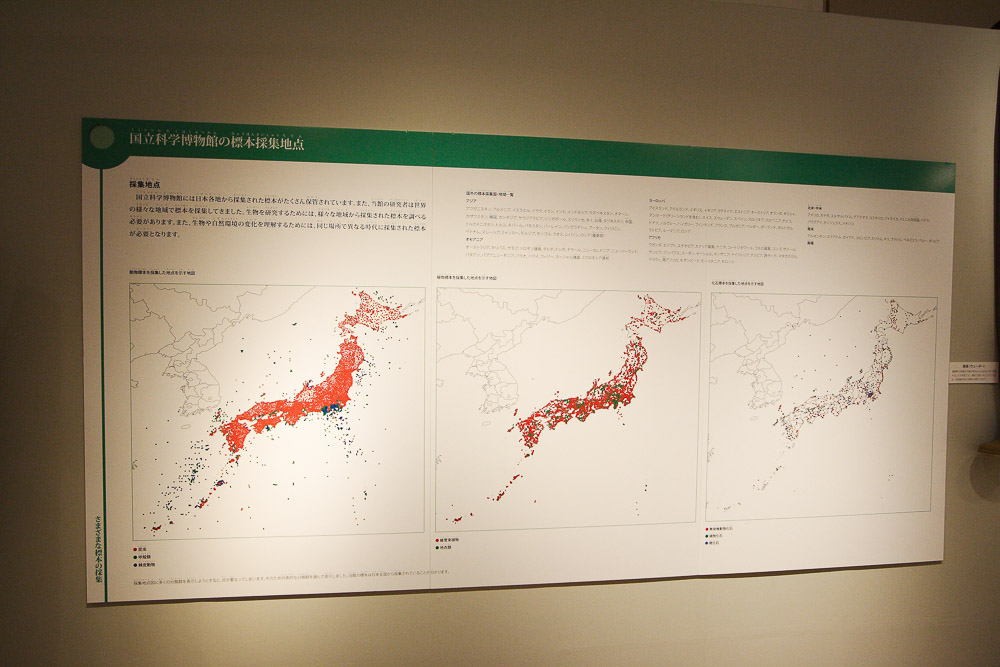

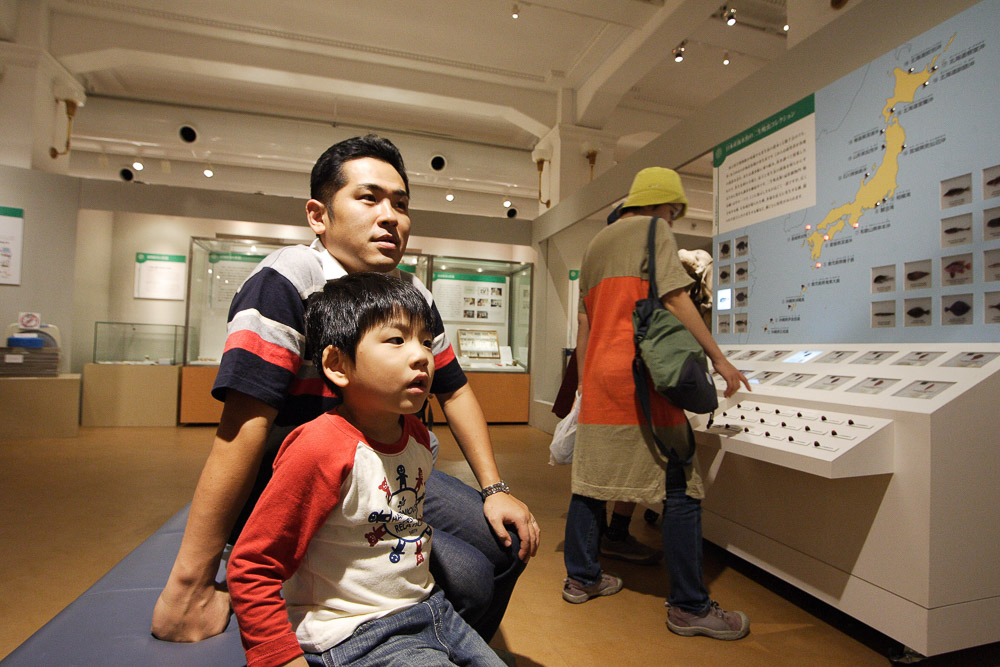

このコーナーでは科学博物館に収蔵されている標本の採取地点、採取方法と標本の製作までをパネルと実際に収集に使用する用具などと並べられている。また採取した標本を整理し保管する方法もあわせて紹介されている。まず博物館の研究者の方たちの収集の模様をビデオで紹介。ジャングルのなかや川のなか、海底の底から小さな生物を採取する模様は標本収集の大変さを知る貴重な資料、ぜひ見ていただきたい。ハブを採取する映像が流れると家族連れも目がくぎづけだった。採取に関する用具の紹介は植物、昆虫などの順で紹介、そのなかから一部採取用具を紹介しよう。海藻を採取するときに泳がず腰までつかることができる胴長(ウェーダー)やプランクトンを採取するときに使用する100分の4mmの目の細かなプランクトンネットなど普段見慣れないもの、ハンマーやのこぎりなどの身近にあるものも並べられていた。昆虫の採取用具にはスウェーデンの昆虫学者マレースが考案したカーテンのように垂らした網に、地表近くの昆虫を自動的に採取するマレース・トラップや、土壌の落ち葉のなかから微小な土壌昆虫を採取するために使用するツルグレン装置などが展示。

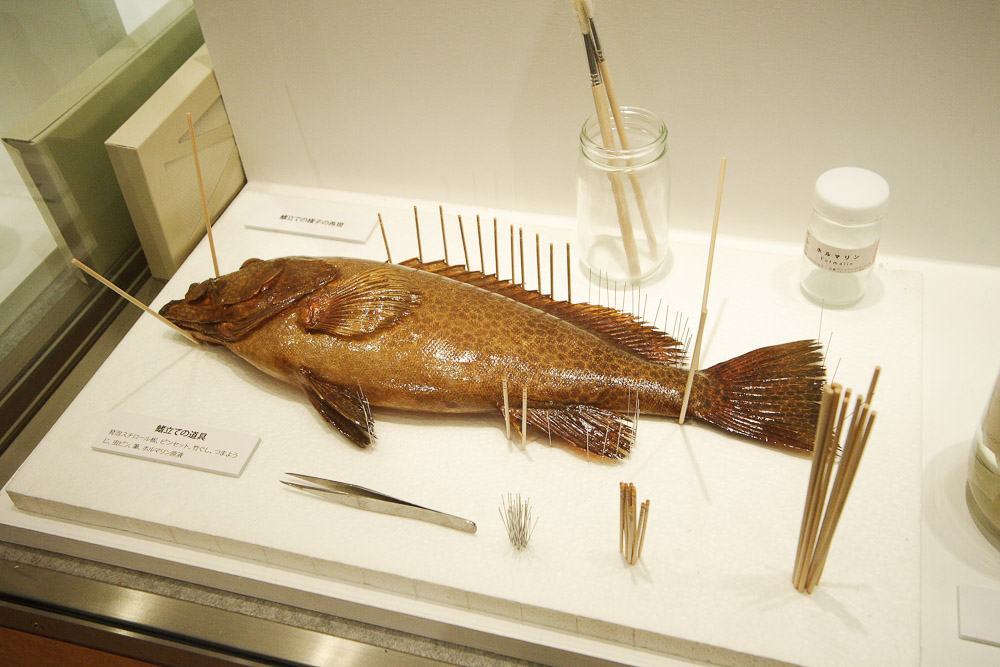

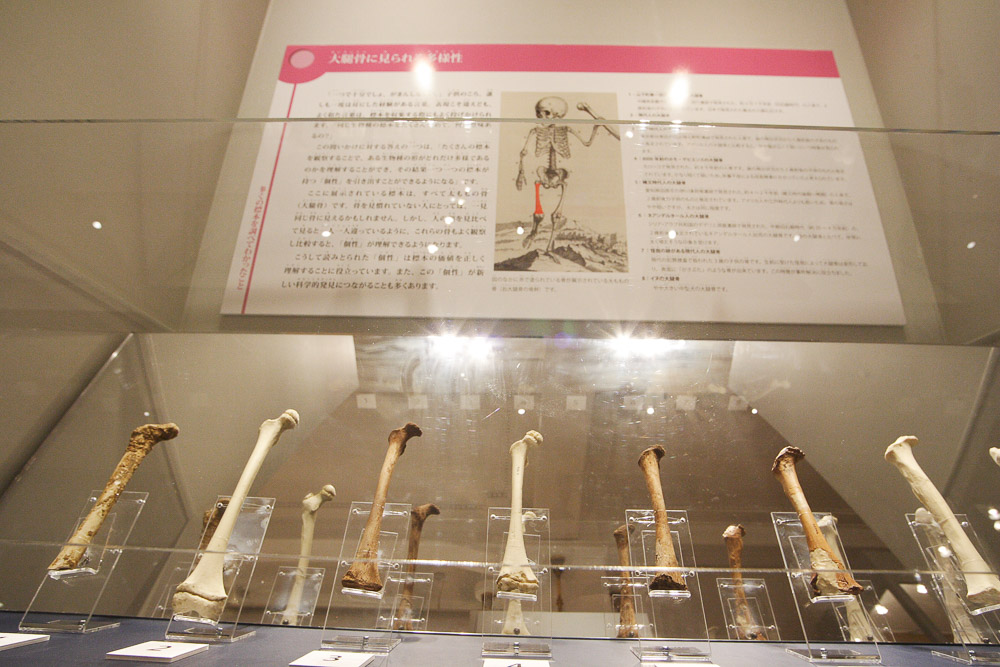

また会場でひと際目だっていたのがアジアゾウの全身骨格標本だ。この標本は1893年に上野動物園で死亡し、その後標本にされて博物館に寄贈されたものだそうだ。現在では入手も難しい貴重なものだが100年以上前のものが適切な管理のもと動物園で生きた標本が二次的に博物館標本として利用されていることを解説紹介している。採取した生物を標本にするための作業工程を昆虫、魚類、貝類、植物の順で標本ビンや展翅板(てんしばん)など整理保管するための用具が工程を説明したパネルと一緒に紹介されている。魚標本のコーナーでは標本を作製するのに重要なエラ立ての道具とその様子を再現したディスプレイを展示、また貝類の貝殻標本と貝から抜かれた肉の標本など種類によって標本の作製方法の違いが分かるようになっているのでぜひご覧いただきたい。

3 標本から分かること

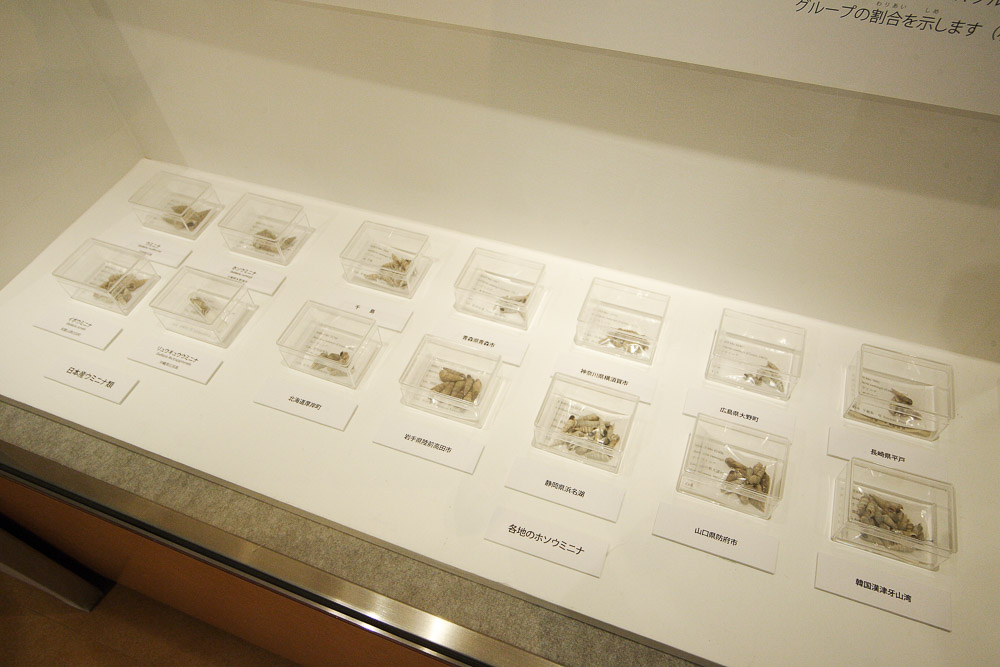

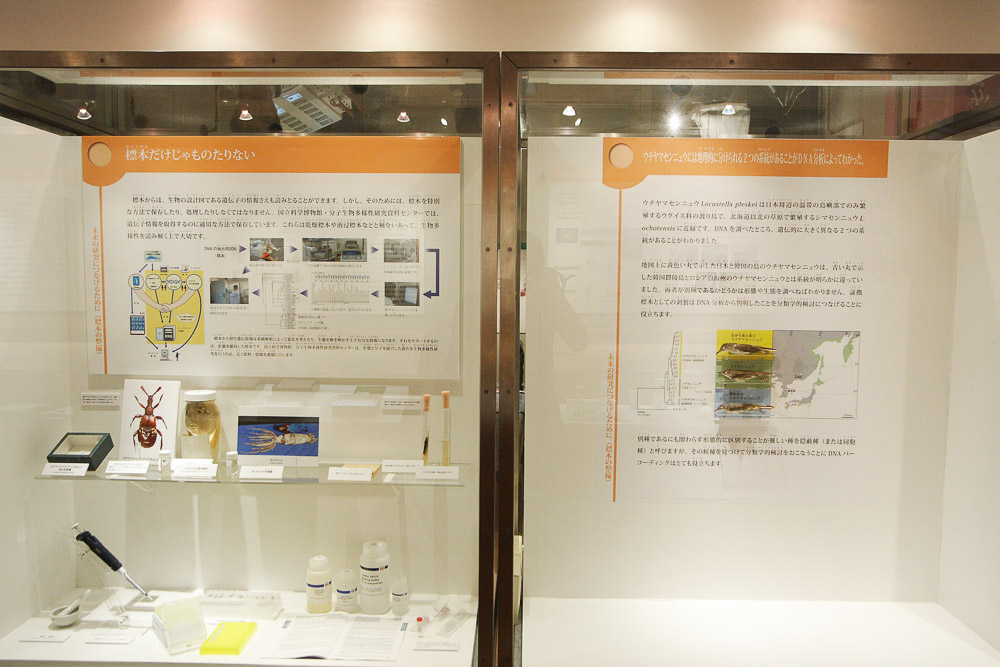

標本から何にが分かるかを紹介したコーナーでは、過去から現代に採取された標本から導きだされた分布域に関する研究結果などを紹介。ウミニナ類の種分化研究ではミトコンドリアDNA(デオキシリボ核酸)のCOⅠと呼ばれる遺伝子の塩基配列にもとづく統計解析の結果を元に解明された研究結果を日本に生息するウミニナ類の標本と共に展示されていた。小さな標本から研究結果から導きだされる成果には脱帽だ。また、フクロウのヒナが巣立ちするまでに飲み込めず吐き出したものから何をどれだけ食べたか調べるために必要な研究用標本の解説が分かりやすく展示されている。このほかにも砂岩の標本や微小生物の標本など研究の成果が発表されているのでぜひその目で確かめていただきたい。

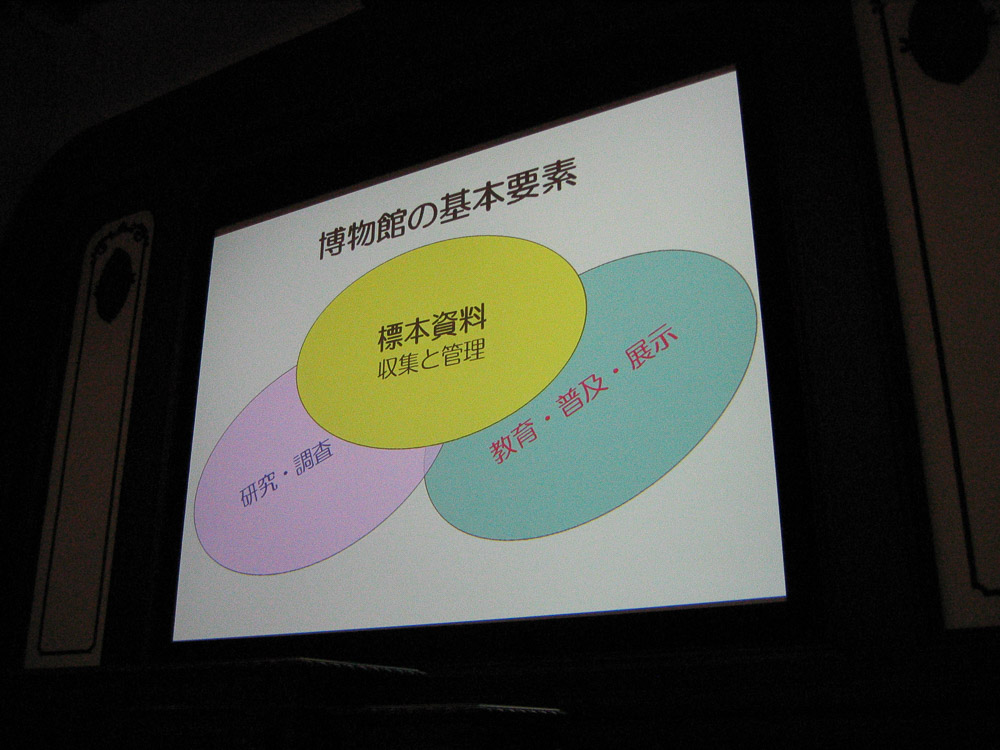

はじめに松浦啓一先生が壇上に上がり「標本の世界:標本が語る博物館の活動」を演題に今回の企画展にふれながら展示の目的を「博物館というと一般的にはよく知られているのは(標本)展示の部分です。しかし博物館で行われている調査や研究をやっているというということはあまり知られていない。また研究や調査の基礎になっている標本のことをよりよく知ってもらうためにこの展示を考えました。標本がなければ研究や展示することもできないのです」とした。

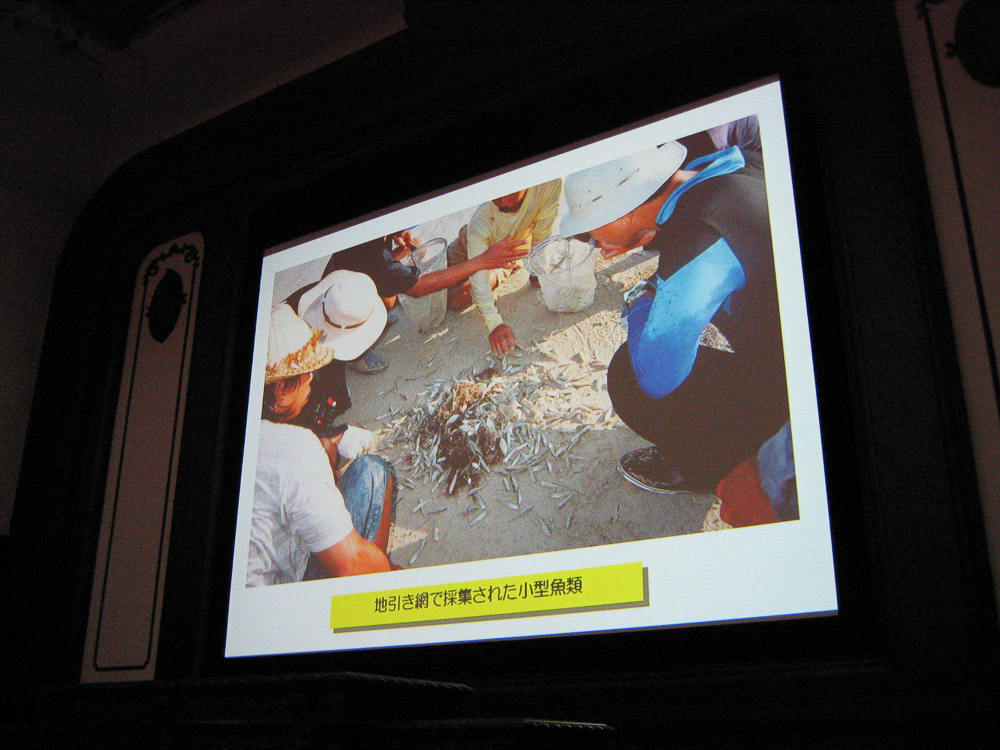

またインドネシアやタイで行われた標本採取の様子を取り上げ現地調査で重要なことは「標本に付属するデータを必ず記録する」「採取地の詳細GPS(衛生利用測位システム)で緯度経度を記録」「採取年月日」「採取者」「採取方法」「標本にすると失われる特徴の記録(カラー写真)」「DNA(デオキシリボ核酸)用組織の採取」などの記録をあげていた。そのはかに標本の役割とデータの情報の公開については「国立科学博物館の標本資料データベースや博物館の情報を検索することができる自然史標本情報検索データベースS-netシステム、さらに地球規模生物多様性情報機能(GBIF)のデータベースなどを活用すれば一部の地域を除き世界規模の情報を知ることができ博物館同志のネットワークが重要になっている」と締めくくられた。

同館(植物研究部研究主幹)秋山忍先生の「おし葉も研究に役立つの?植物学とおし葉標本」を演題に、おし葉標本の採取から植物標本作製の一連の説明のあと、おし花標本の有効性についてヤマハギの分布状況を例に「植物がどこに分布しているか花の咲いている時期に全国現地に回り一つ一つ調べられる数は一年間では限られてします。しかし標本室に行き(過去に収集された)標本のラベルを読み取ることで国内のヤマハギの分布状況が一日で効率よく調べることができる」とした。また花を調べるとき乾燥した状態では調べることは難しいがお湯で戻し広げることで生きたときと同じ状態に戻し解剖することでより花の特徴を調べることもできると説明があった。

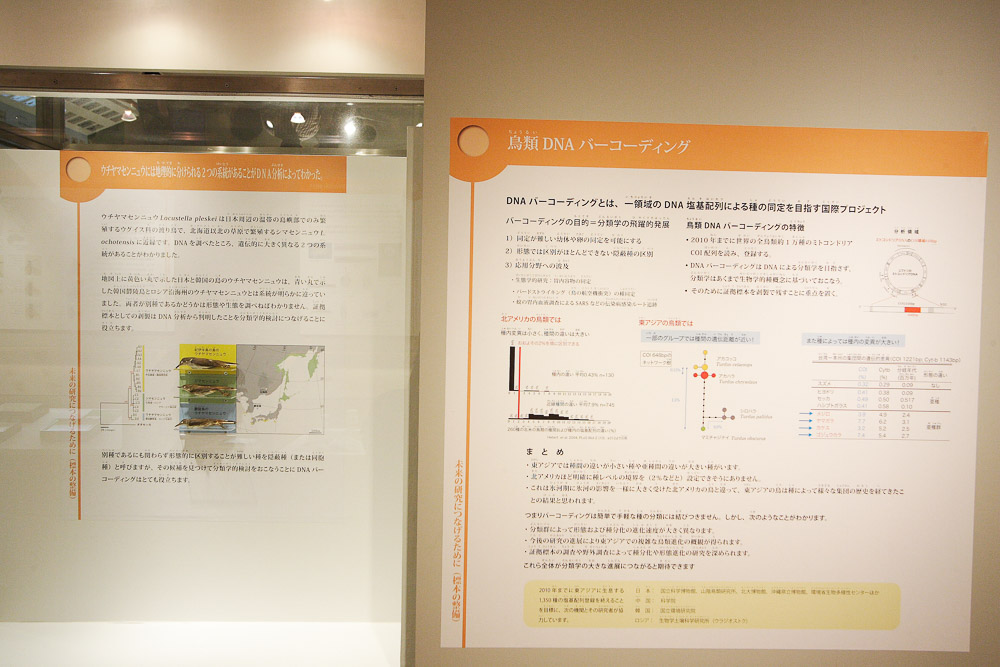

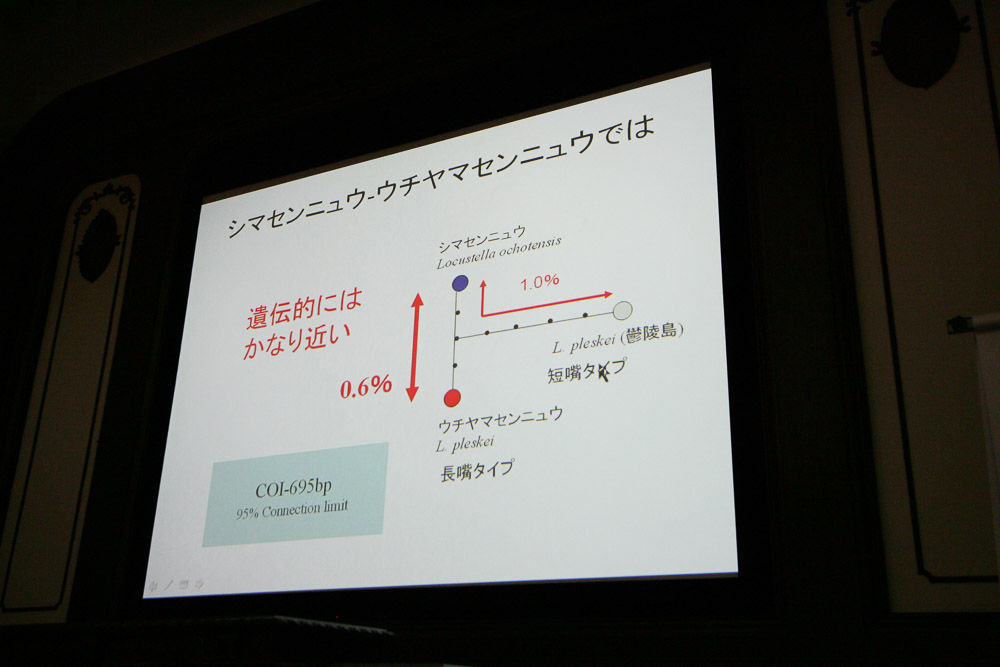

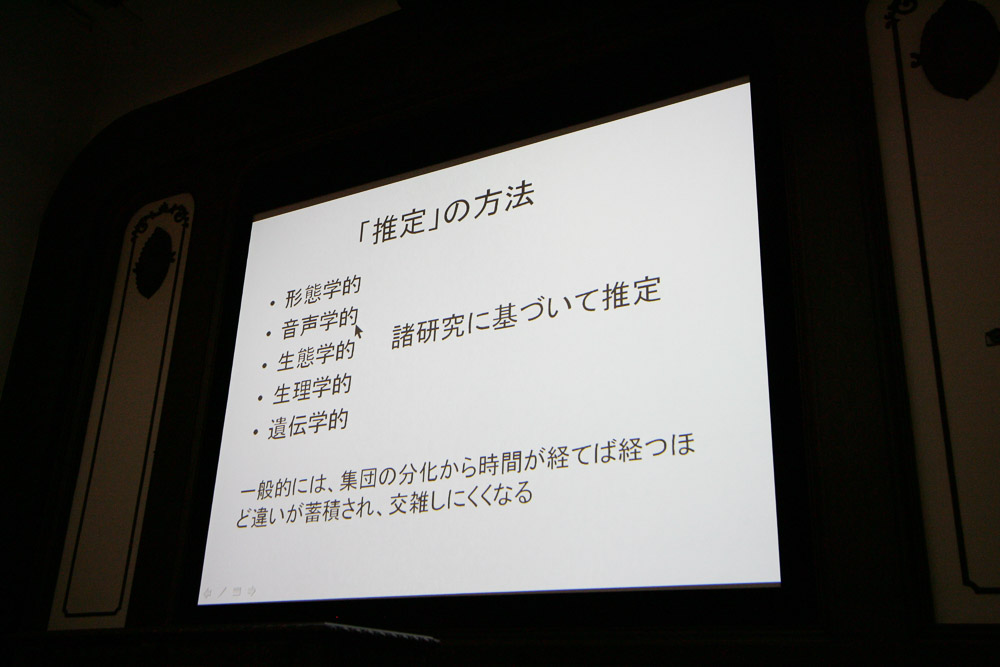

最後に壇上に上がった(動物研究部研究員)西海功先生からは「最新のDNA研究を分類学にどう反映させるか?鳥類DNA(デオキシリボ核酸)バーコーディングの試みと形態標本の重要性」の演題で講演があった。講演ではDNAバーコーディングの目的として「DNA(デオキシリボ核酸)研究はこれまでは系統を調べることが主であったが、バーコーディングでは種の同定をおこなうことを目的に考えられたものであり。すべてのDNA(デオキシリボ核酸)のミトコンドリアCOⅠ配列を読み登録することで形態では区別がほとんどできない隠蔽種(いんぺいしゅ)の区別をおこなうことができるとし、分類学的検討に役立てることがいえるとした。

また、講演最後には質問時間がとられた、その中から一部紹介しておこう。

「国立科学博物館では何を重点的にコレクションしていますか。また採取計画や収集計画があれば教えてください」との質問が出され国立科学博物館(コレクションディレクター)松浦啓一先生が質問に答えた。

世界の博物館では18世紀19世紀では活発に収集を行うことができたが、20世紀後半21世紀に入ると生物を資源として考えるようになった。また二百海里海洋保護ができ、なかなか生物収集が難しくなってきている。そこで得意なところや、責任が持てるところを重要と考え日本を中心とした周辺地域を重点的に行っている。海ではインドネシア、フィリピン、東南アジアなど。植物ではネパール、南米、オセアニアなど調査をしている。とのことだった。

今回の講演では、標本の採取、情報管理の重要性、DNA(デオキシリボ核酸)を利用した最先端研究を研究者の生の声を聞くことができる貴重な講演であった。

国立科学博物館 企画展

標本の世界

期間:平成20年9月13日~平成20年11月9日

(休館日は博物館ホームページを確認ください。)

入館料:一般・大学生/600円(団体300円)・高校生以下無料(団体は20名以上)

お問い合わせ 国立科学博物館 電話 ハローダイヤル 03-5777-8500

コメント