国立科学博物館企画展

東北地方の自然史研究 「斎藤報恩会の足跡とコレクション」展レポート

開催期間:2009年1月24日(土)~2月22日(日)

開催場所:国立科学博物館 日本館1階企画展示室

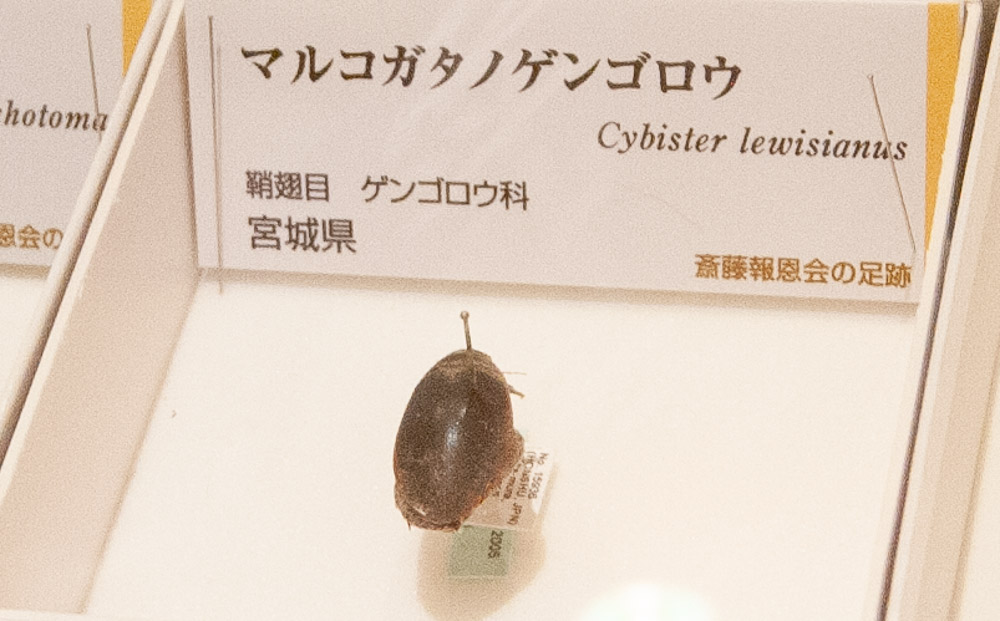

国立科学博物館にて-東北地方の自然史研究 「斎藤報恩会の足跡とコレクション」展-が2009年1月24日から2月22日の期間で開催。今回行われた展示会は東北地方の自然史研究の現状を紹介しつつ、2006年2月に斎藤報恩会自然史博物館から国立科学博物館に移管された標本総数15万点のコレクションの一部と共に国立科学博物館日本館1階企画展示室にて公開されている。

斎藤報恩会は、1923年、宮城県桃生郡河南町(現在の石巻市鹿又)の斎藤善右衛門氏が公益事業のため当時のお金で300万円(現在のお金でおおよそ16億4千8百万円)の私財を寄付し設立した財団法人で学術研究の助成や、自然史博物館事業を75年に渡り行ってきた。

展示の多くも斎藤報恩会が収集した標本をわかりやすく解説、移り変わる多様な東北地域の自然の変遷と学術研究の概要を知る事ができる展示会だ。

展示会場に入るとまず1933年に建設された斎藤報恩会自然史博物館の建築模型を見る事ができる。現在ではその建物は現存してはいないそうだが左右対称の車寄せのある建物は開催場所の日本館(国立科学博物館)に似ている。

模型の奥、展示中央が広めの通路になっており、その床には東北地方の地図と東北六県に関わる動植物が紹介されている。また、中央通路の脇には会場の壁伝いに沿って展示されたコーナーに容易に行けるよう展示テーマがかかれたパネルが設置されていた。

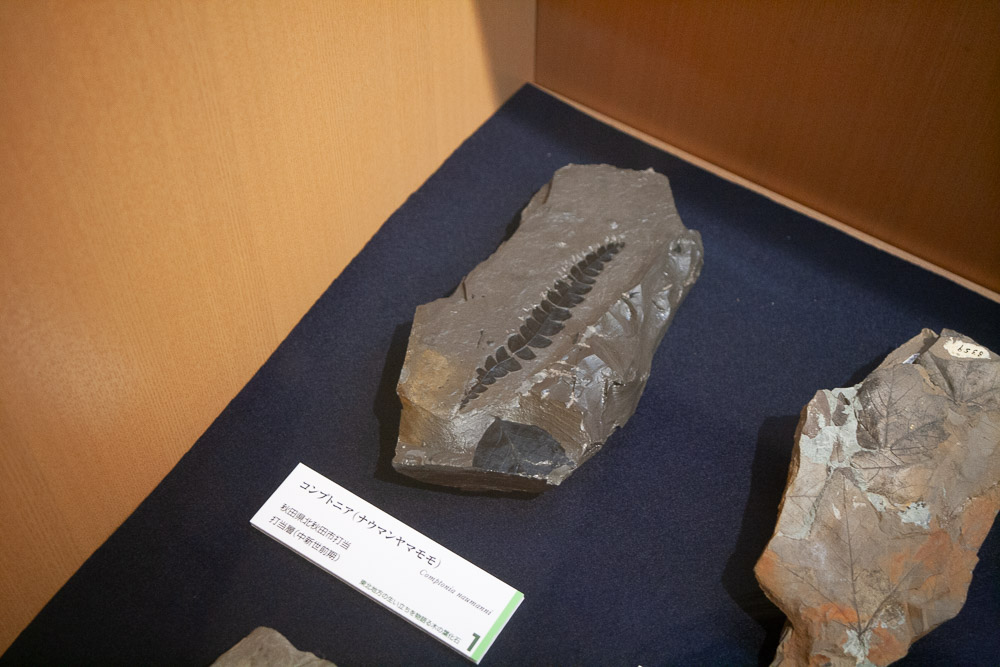

“日本列島の生い立ちを物語る木の葉化石”と題されたコーナーでは日本海が生まれたとされる約1600万年前の地層に残された木の葉化石コンプトニアや、また日本列島が形成されたとされる1500万~1000年前(中新世中期)の化石。また仙台周辺から採取した700万から500万年前(中新世後期~鮮新世前期)までの化石を古地理と植物化石群の変遷を追った地図と共に紹介していた。

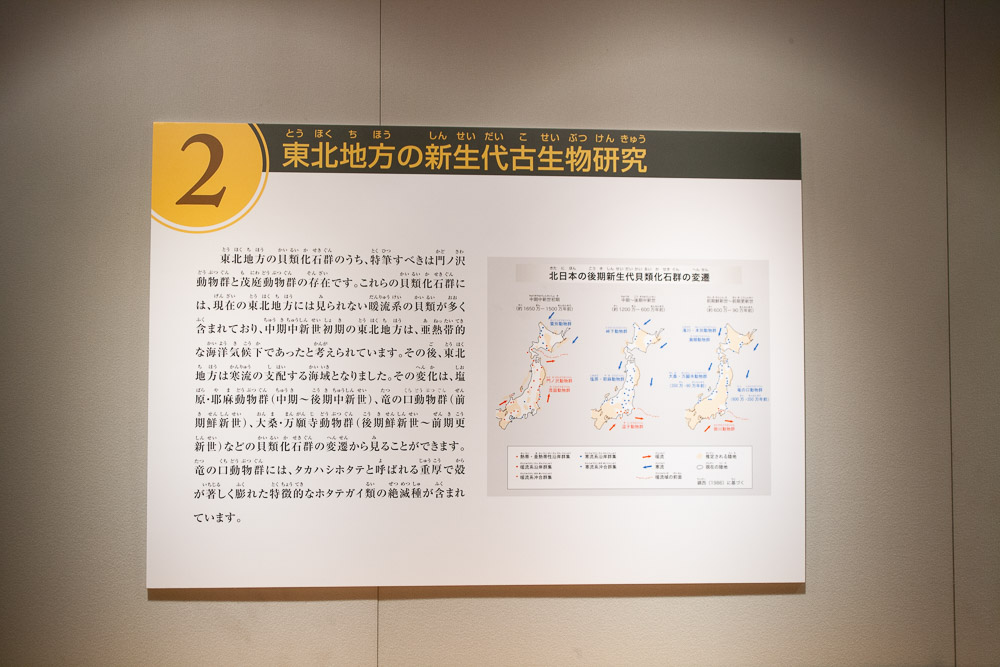

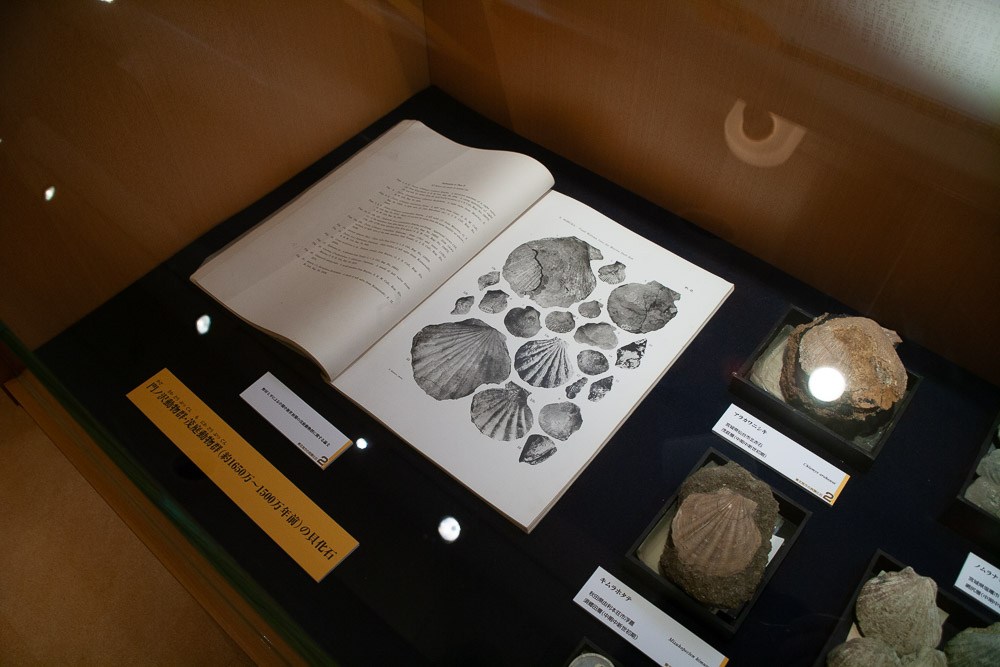

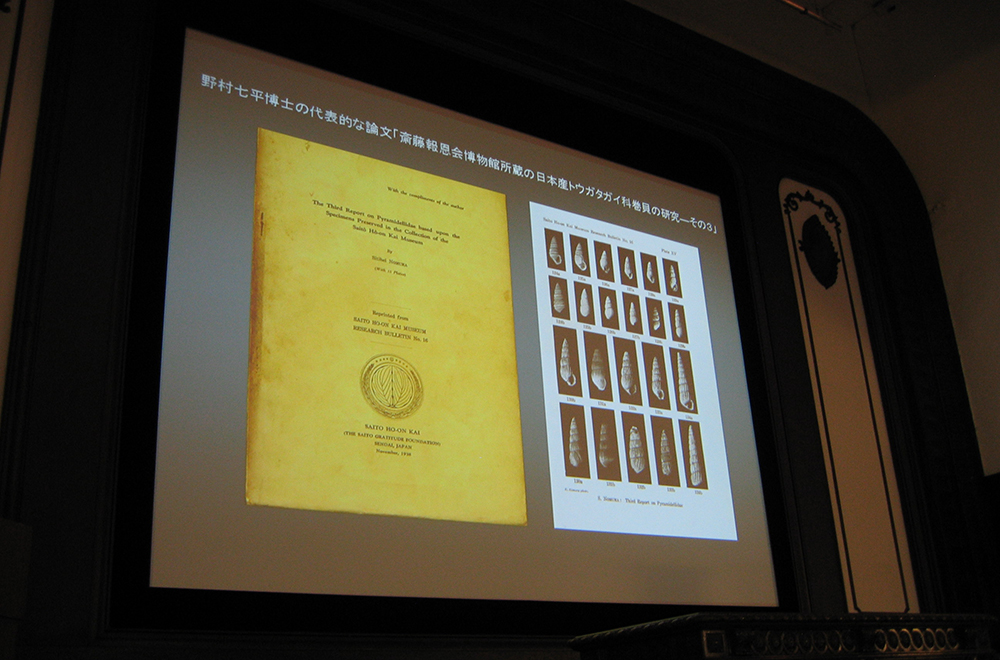

新世代貝類化石を紹介するコーナーでは、斎藤報恩会自然史博物館にて、東北地方のみならず日本列島の新生代古生物研究に功績を残された、野村七平博士と畑井子虎博士を紹介。

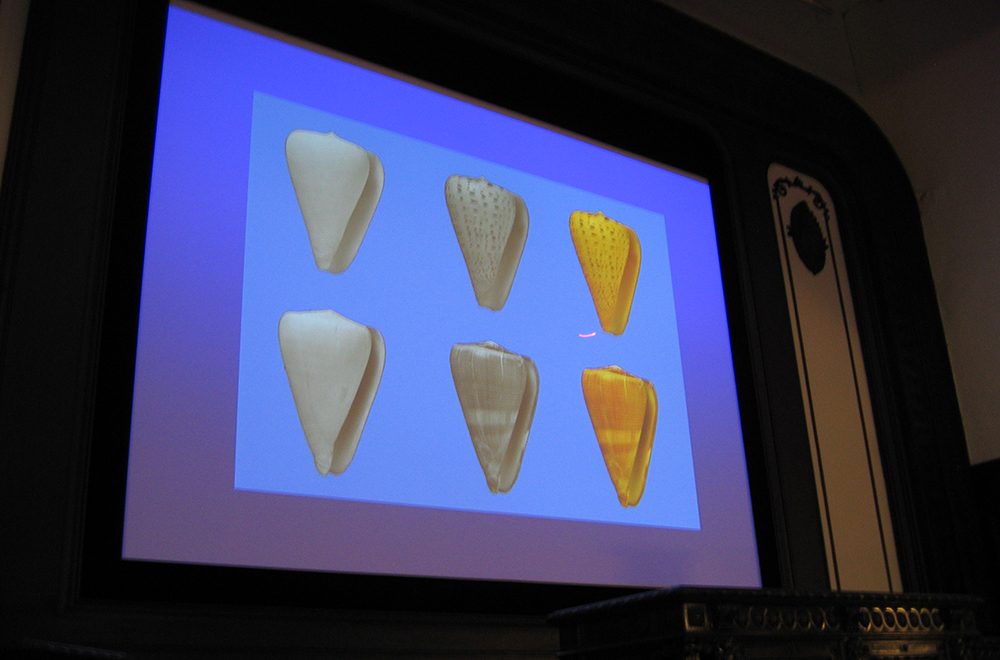

野村七平博士による中期中新世紀初期の門ノ沢動物群と茂庭動物群(写真参照)に関する論文が標本と共に並べられていた。貝類化石における展示の特徴は、現在では見られない暖流系の貝類が多く含まれている点、年代を経る事によって生じる貝類化石群の変遷は、パネルでわかりやすく解説展示され、標本を確認しながら見る事でより理解する事ができた。また地層の時代を判別する示準化石となっているエゾキンチャクなどの新世代ホタテガイ類も展示されている

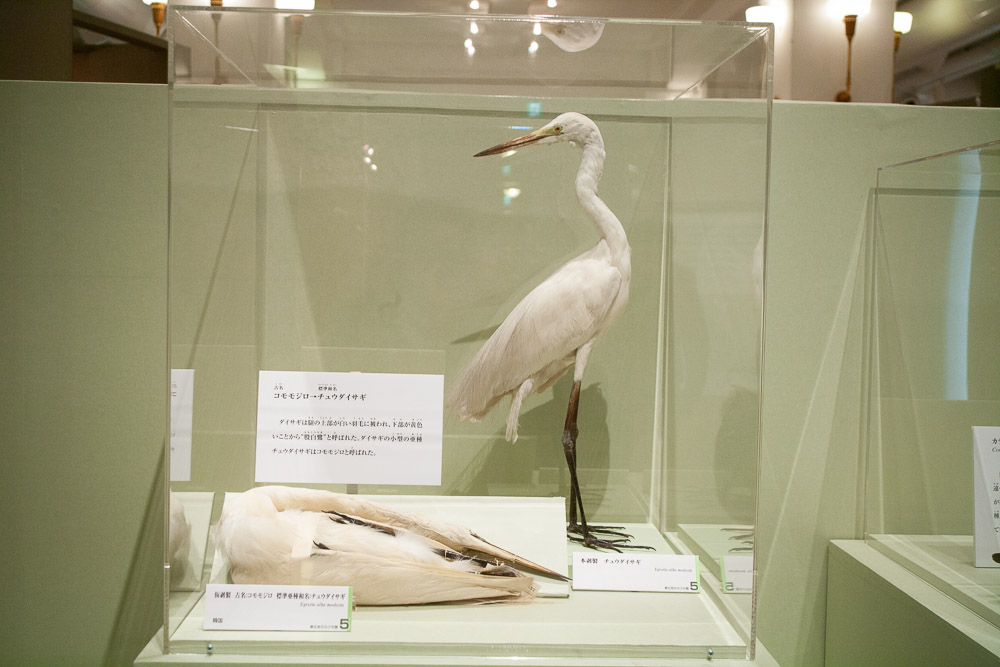

また古名と学名がかかれた標本ラベルが展示され、標準和名を知る資料として解説されていた。古名とは、現在使用されている鳥の名前(標準和名)が使われる以前に使用されていた古い鳥の名前の事で、古い文献にはよく使われているものだそうだ。現在古名を調べるには古名で書かれた標本ラベルとその標本資料がとても重要である事を知る事ができる。

展示されていた中から一部紹介しよう、古名ヤマバト→標準和名キジバト、古名コモモジロ→標準和名チョウダイサギなど。

また1930年代には本州にはいないとされたクマゲラが調査によって生息が明らかになった。その事を証明する当時のオス、メスの仮剥製標本も本剥製と共に展示。

また現在では絶滅してしまったコジュリンの繁殖集団が1920年代には宮崎県にあった事を証明する標本などがあり、かつては豊かな自然環境があった事を知る手がかりにもなっている。

9 魚類

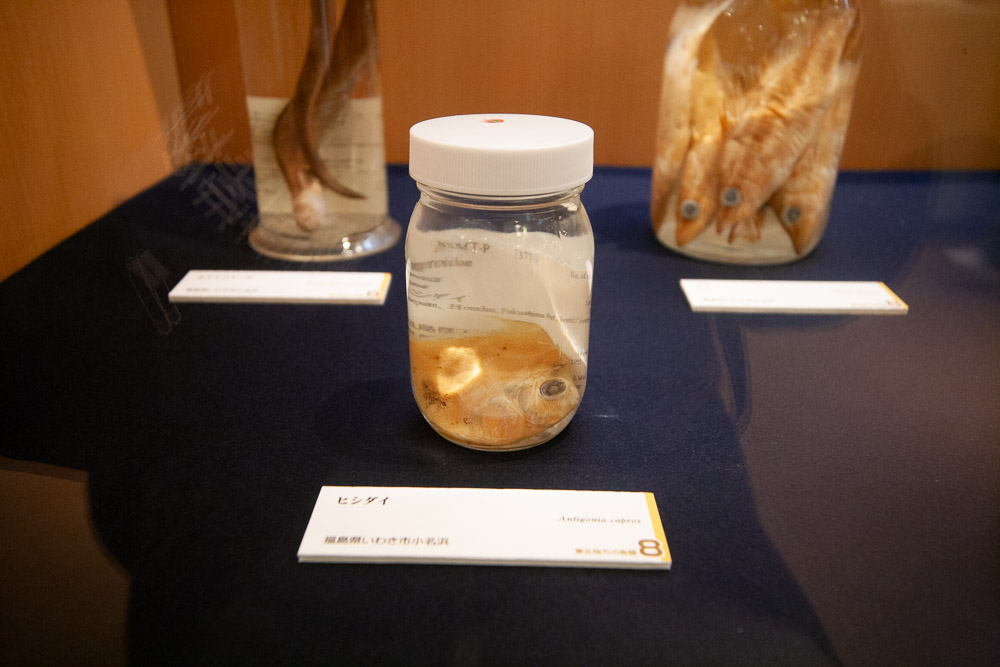

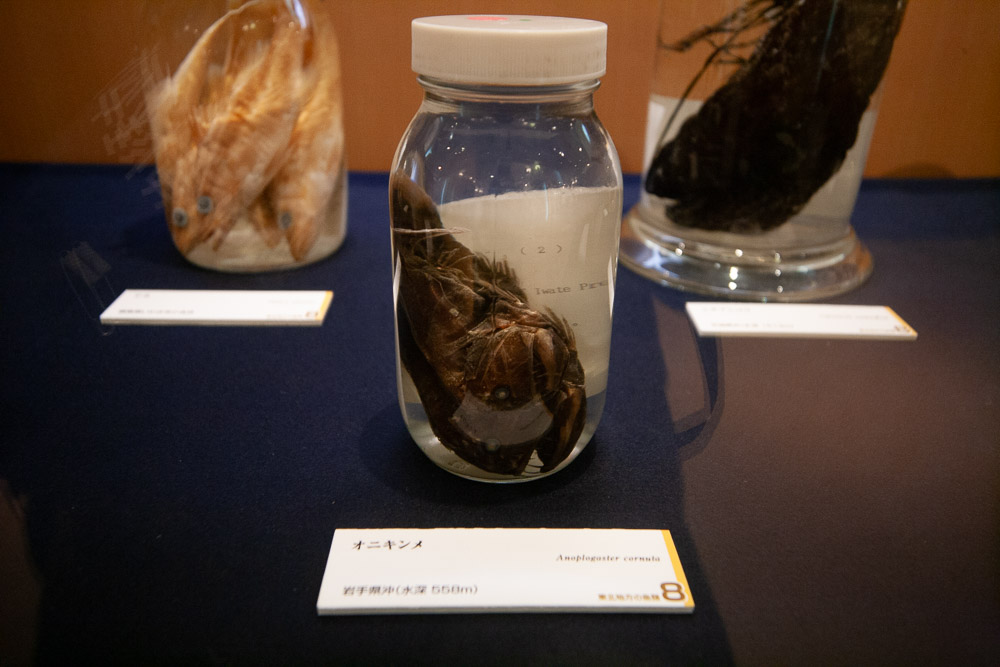

東北地方の魚類を知るコーナーでは、淡水、海水の東北地方の特徴と調査が行われた箇所をパネルで紹介。開発によって現在では見る事ができないが、宮城県中部にあった品井沼から名前の由来が来ているシナイモツゴや、天然記念物のテツギョなどの貴重な標本を展示していた。また寄贈された標本には、1930年~1933年に東北の各地で採取された約7000固体の海水魚標本も含まれ、それらの再調査からヒシダイなどの南日本でしか知られていない魚種が東北にも分布していた事がわかったそうだ。また、国立科学博物館の青森から茨城までの大規模な深海動物相調査でクロカサゴなど500種に及ぶ深海魚が生息していることを明らかにした事などを解説していた。展示では、オニキンメ、シダアンコウなどがあった。

10 東北地域の植物

東北地方の植物のコーナーでは東北六県の植物が県別に解説されていた。ここからの展示は東北植物研究会の協力と国立科学博物館に収蔵されている標本の中から展示されている。東北植物研究会は東北六県の各植物研究会会員が連携した組織で東北地方の植物の研究発表を行っている。展示にはその事を知る会報誌や野生植物目録などの資料が並べられていた。

また展示には、人と植物の関係を示す展示として、地域から取れる材料を使用した工芸品も展示され豊かな植物と人々のつながりを知る展示になっている。

各県に紹介されていた植物を順に見ていくと青森県にはモリアワラン、ミチノコザクラ、岩手県ではハチマンタイアザミ、秋田県では絶滅危惧Ⅱ類に属しているヌマドジョウツナギ、山形県はエツルキンバイ、オオバナノミミナグサ、宮城県では、スエコササ、サンショウ、福島県ではヤチコタヌキモなどの標本と各地域の植物相の特徴がパネル解説されていた。

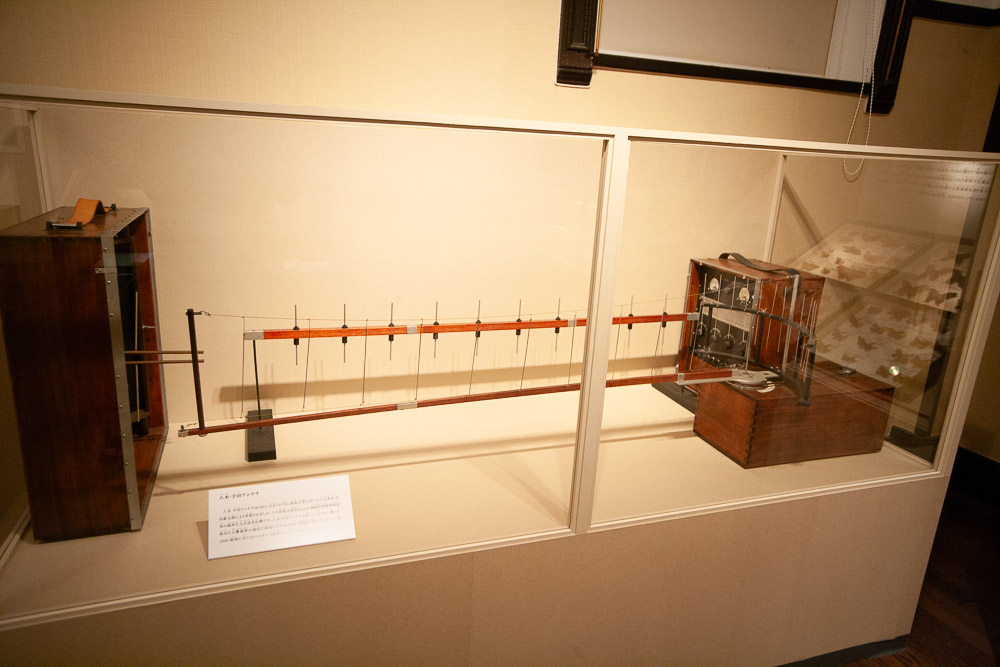

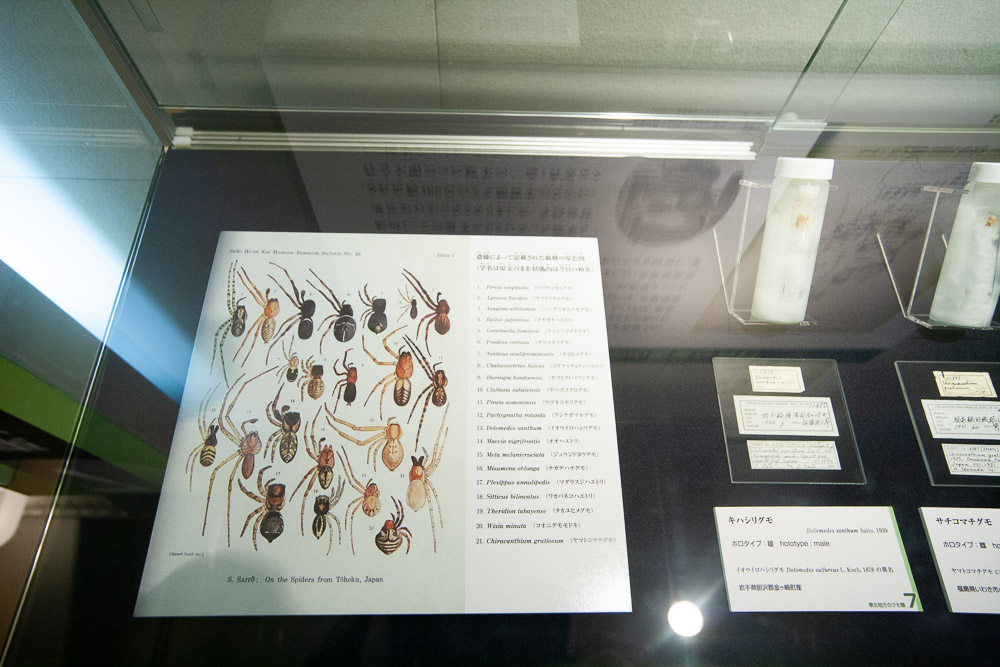

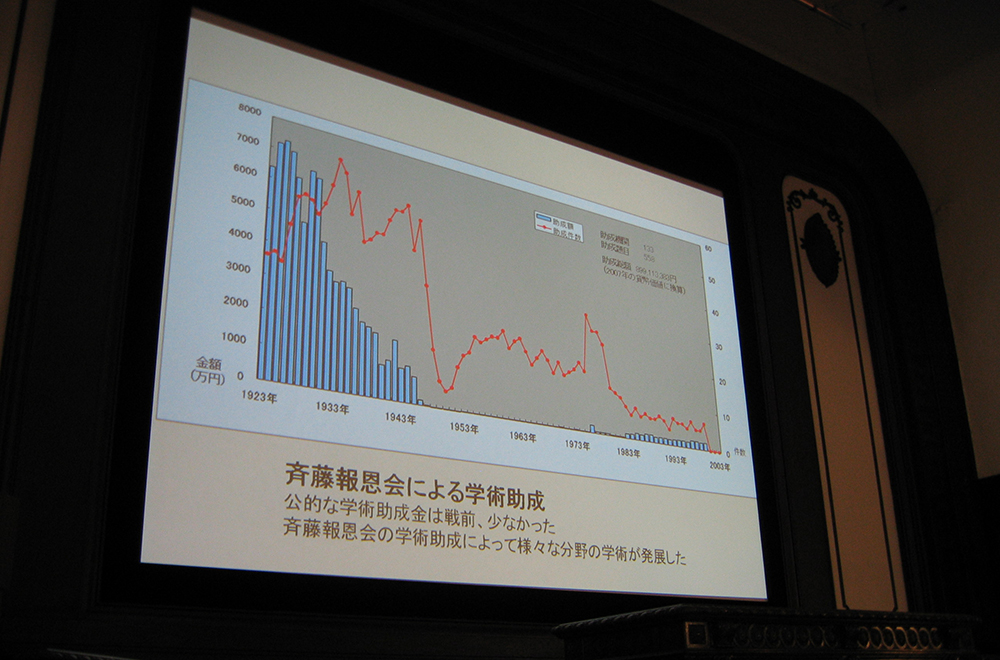

最初に講壇に立った松浦啓一先生は「東北地方の自然史研究と斎藤報恩会」をテーマに、博物館の活動を「研究・調査」「教育・普及・展示」を行う中核にあるのが「標本資料(収集と管理)」であり、管理された標本がいかに重要であるかを説明。その後、斎藤恩師会の足跡の中で「(設立当初から)財団法人斎藤報恩会で力を入れていたのが学術助成で助成件数は558件、助成機関は東北帝国大学(現在の東北大学)にかなりの助成を行っていました。一件当たり(多いときは)現在の貨幣価値で7000万~8000万にも及びその総額は現在の貨幣価値で約9億円にもなります。その中には大変有名な八木・宇多アンテナもあります。戦前公的な学術助成金が少なかった中でこういった学術助成によってさまざまな分野の学術が発展しました。」と語り。また、「東北地方というと北海道や関東、九州、沖縄などに比べるとあまり自然史について知られていませんでした。そんな中、今回寄贈された標本によって多くの事が解明されつつあります。」と締めくくった。

また、加瀬友喜先生は「斎藤報恩会自然史博物館の古生物研究と日本列島の新生代貝類」と題し講演を行い、東北地方の貝類化石と貝類研究を斎藤恩師会自然史博物館で活躍された野村七平博士、横山又次郎博士、畑井子虎博士の功績を説明、またビカリヤの分布やイモガイ化石、ビカリヤの紋様の復元についての講演を行った。

国立科学博物館 企画展

東北地方の自然史研究 「斎藤報恩会の足跡とコレクション」展

期間:平成21年1月24日~平成21年2月22日

(休館日は博物館ホームページを確認ください。)

入館料:一般・大学生/600円(団体300円)・高校生以下無料(団体は20名以上)

お問い合わせ 国立科学博物館 電話 ハローダイヤル 03-5777-8600

コメント