群馬県立自然史博物館

「群馬のワシ・タカとその仲間たち」 レポート

開催期間:2009年1月24日(土)~2月15日(日)

開催場所:群馬県立自然史博物館

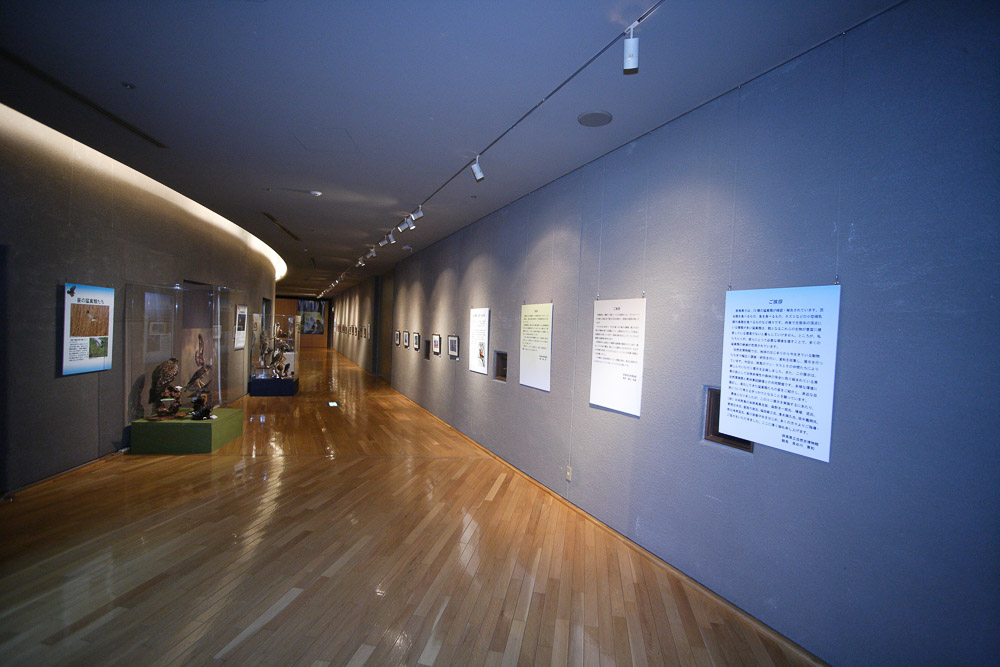

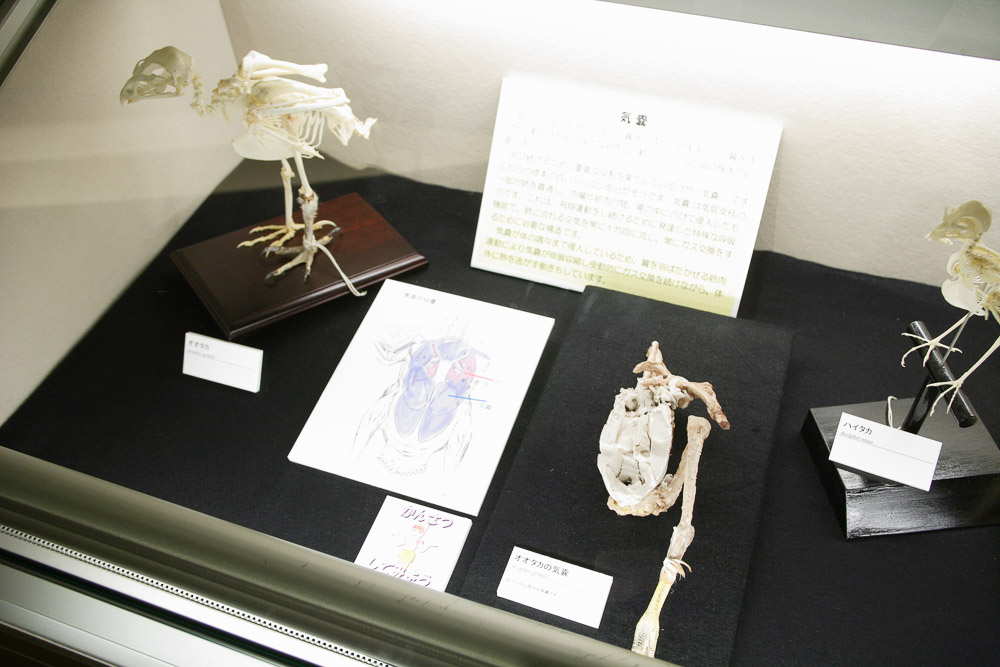

2009年1月24日~2月15日の期間、群馬県立自然史博物館にて「群馬のワシ・タカとその仲間たち」展が開催されていた。あいにくもう終了してしまったが、その時の模様をレポートしていこう。今回の展示のテーマはそのタイトルのとおり、ワシ・タカなど猛禽類をテーマに生態をわかりやすく展示すること。中には、オオタカの筋肉と骨格がわかる標本なども並べられ形の違いを知るだけではなく行動のメカニズムも知ることができるようになっている。群馬県には26種の猛禽類が確認されているようだが、今回の展示では、20種類40体に及ぶ標本が並べられ見ることができた。なお、展示されていた標本は、群馬県安中市にある「小根山森林公園・野鳥の森」と群馬県立自然史博物館の所蔵標本とのことであった。

1 群馬県下の猛禽類

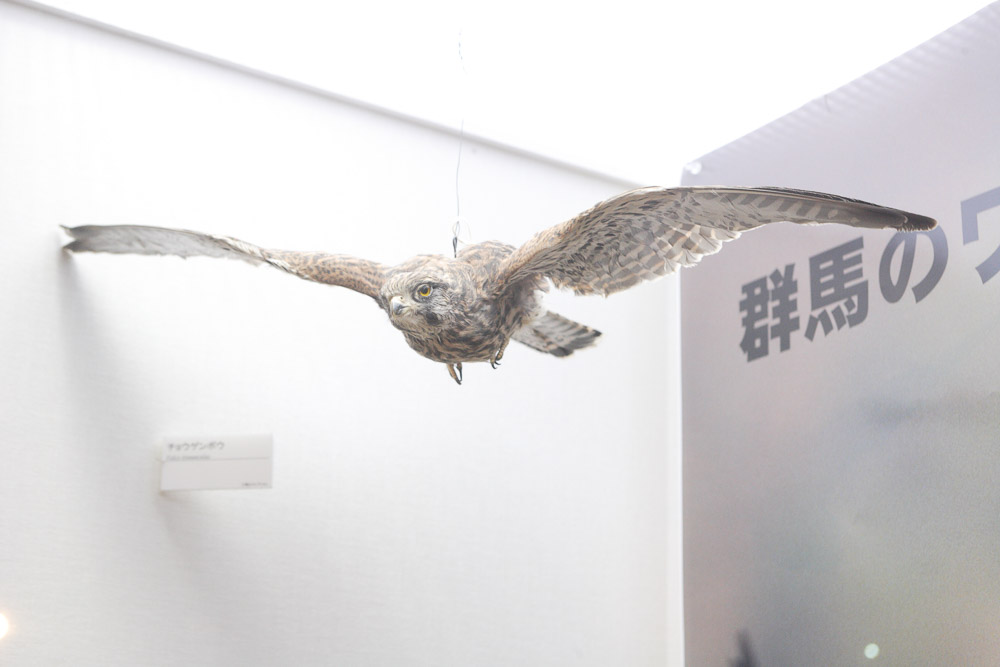

それでは順に展示を見ていくことにしよう。企画展入り口は、群馬県立自然史博物館の企画展示室に向かう通路を利用し今回は展示されている。展示の構成は会場右の壁伝いに沿って生態写真、左側にパネルによる解説と関連した剥製標本が並べられている。 会場に入り時計方向に見ていくと群馬県下で確認が報告されている猛禽類の生態写真と合わせて11種類14体の剥製標本が並べられていた。中でもチョウゲンボウ、ノスリ、ハチクマ、は飛翔タイプの剥製で羽を広げた時の大きさを比較することができる。このほかにもハイタカ、オオタカ、ケアシノスリ、ミサゴ、オオコノハズク、チゴハヤブサ、サシバ、ツミ、ハヤブサなどがあり、足や色の違いなどをここでしっかり確認し、次のコーナーを見ていくとより理解しやすい。

3 越冬する猛禽類と生まれ育った地域で生きる猛禽類

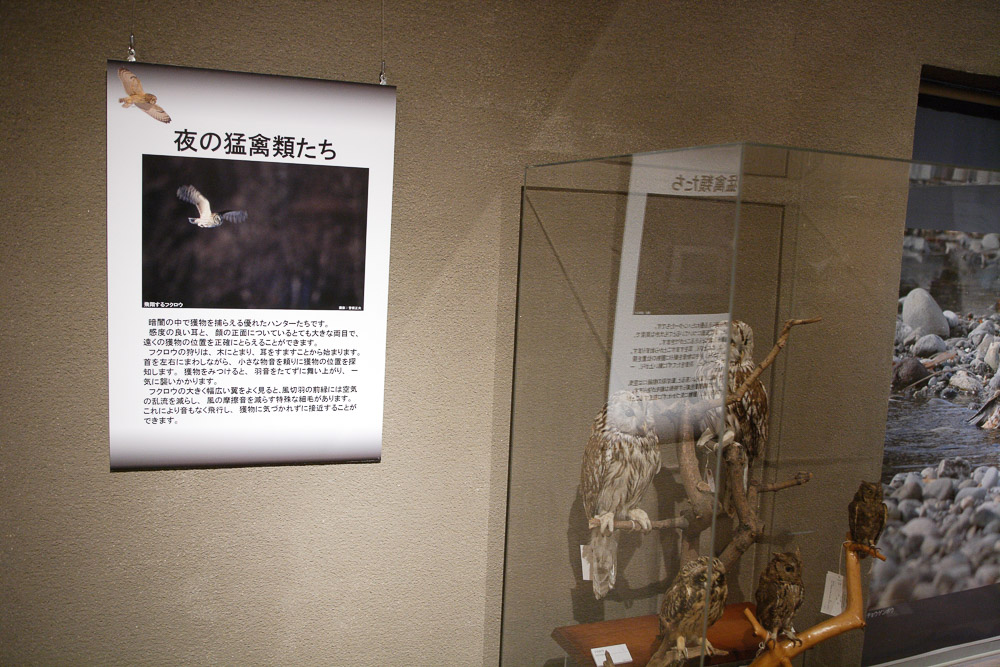

各コーナー、猛禽類の生態を対比する形で展示されている。昼と夜、地域に留まるもの、留まらないものといった感じ。次のコーナーでは、この猛禽類の生活地域を「渡り」をキーワードに解説している。

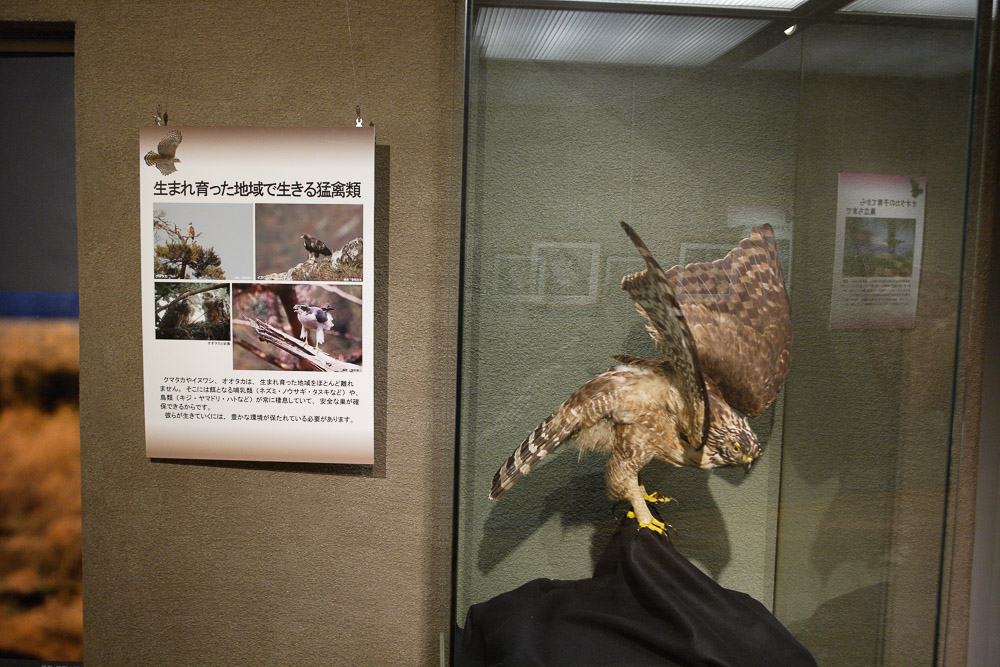

渡りを行う猛禽類の特徴として秋に寒い地域から餌を求めて南下し越冬する(冬鳥)、春に南方から来て繁殖する(夏鳥)、夏は比較的高い山で暮らし、冬は平地で暮らす(漂鳥)などと解説し見ることできた。展示されていた剥製標本は大型のオオワシ、ハチクマの剥製標本が展示されている。対照的に生まれ育った地域で生きる渡りを行わない猛禽類として、クマタカやイヌワシを例えに、餌の確保が常にでき、安全な巣を確保できる豊かな環境を保たれることが生きていく上で必要として解説。クマタカが展示されている。

6 最後に

ワシ・タカなどの猛禽類というと空高く優雅に飛んでいたり、森の奥深く高い木の上に巣を作っていたり、その姿を間近で見ることが難しいことで知られている。今回の展示では、猛禽類の生態写真、全体で20種類に及ぶ剥製標本、筋肉のメカニズムがわかる乾燥標本などで展示されており、猛禽類のことをあまり知らない人でもわかりやすく解説されていたのが特徴だ。また多くの猛禽類は絶滅危惧種に指定されている。今回の展示でも多くの絶滅危惧種が紹介されており、とても貴重な展示だったといえるだろう。また群馬県立自然史博物館では、第21回企画展「わかった!かわった?群馬の自然」が平成21年3月14日(土)から5月6日(水)まで開催される。この企画展では、研究機関としての側面を持つ博物館の調査・研究の成果も発表されるそうだ。「群馬のワシ・タカとその仲間たち」展とは違った展示も楽しみだ。

展示されていた猛禽類たち

ミニ企画展「群馬のワシ・タカとその仲間たち」

会期:2009年1月24日(土)~2月15日(日)

開館時間:午前9時30分~午後5時(入館は午後4時30まで)

休館日は毎週月曜日

詳しい休館日については直接お問い合わせ下さい。

お問い合わせ 群馬県立自然史博物館 電話 0274-60-1200

コメント