「名前のわからない魚があったんです。そこから研究を始めだんだん研究にはまっていったんです。 わからないことがこんなにあるのかと感じ、このことがきっかけでゲンゲの研究を始めました。 やればやるほど新しい発見があることが魅力的でした。」とかたっていただいた篠原現人先生。 分類学者の探究心と研究、研究に必要な標本についてお聞きした。

我が国では唯一の総合的な科学系博物館である国立科学博物館は、自然史及び科学技術研究に関する世界の中核拠点として、調査研究、標本資料の収集・保管、展示・学習支援の活動を柱に活動を行っている。これらの中には、国内はもとより世界中のフィールドで研究者が赴き自然史の基礎研究などが行われており、それら研究に必要となる標本収集・保管においても、国内最大級の約380万点を有するナショナルコレクションの基盤としての役目をになっている。

収集された標本は、国立科学博物館のみならず、さまざまな研究機関・大学・博物館での研究や企画展示などにも利用され、私たちの科学リテラシーにも役立てられてもいる。

今回は、国立科学博物館の脊椎動物研究グループで、魚類の形態学と分類学を研究されている篠原現人先生にインタビューを行う。博物館で行われている研究を通し研究と標本の重要性などをお聞きしていく。

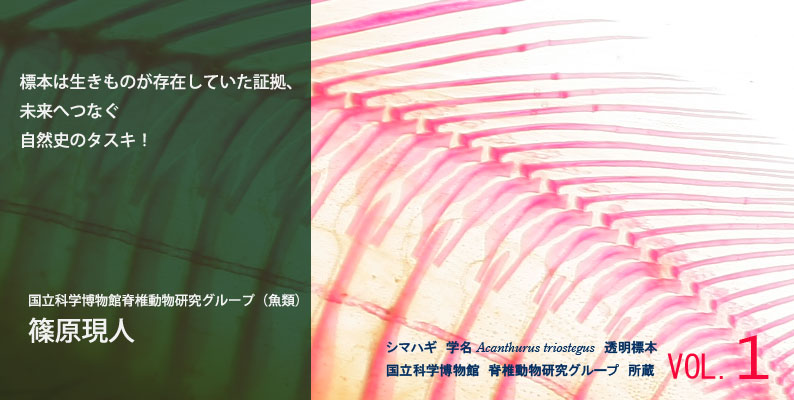

篠原現人先生は2009年12月から2010年2月まで行われた天皇陛下御即位二十周年記念展示「ハゼの世界と多様性」展において、研究者が研究のために使用する標本とはどのようなものかなどの解説展示を中心的に担当された1人だ。「標本は生きものが存在していた証拠」とお話いただいた篠原現人先生に国立科学博物館での研究活動とはどのようなもので、ご自身の研究に利用される標本とはどのようなものか、研究者の目線で標本の重要性について語っていただいた。

まず先生が所属されている脊髄動物研究部グループについてお聞かせください?

脊椎動物研究グループは哺乳類、鳥類、魚類など脊椎動物をカバーするチームです。研究員の構成ですが、魚類は私で、分類学と形態学が専門、鳥類も1人で、遺伝子を使った生態学が専門、哺乳類は海生哺乳類が1人と陸生哺乳類(タヌキやモグラなどの小型哺乳類)が1人おり、形態学と分類学を専門にしています。

両生類や爬虫類も脊髄動物の主要なグループですが、現在は臨時に陸生哺乳類のですが、現在は研究員がカバーしています。

先生は主にどのような魚の研究をされていますか?

来館者向けのセミナーなどで時々お話をしていますが、私は深海性の種を多く含むゲンゲ類を研究しています。日本の周りに新種なども沢山残っている魚です。体型はウナギに似ていますが、ウナギ類とは系統的にかなり離れていています。形は似ていませんが、スズキやタイのほうにより近縁なさかなです。

ゲンゲ類の分類は博物館に勤めてから始めました。

博物館に就職する前は、大学院でアイナメ類の研究をしていました。アイナメ類はカサゴ類やカジカ類の仲間です。カジカ類やアイナメ類というのは北方に生息しており、ゲンゲ類よりもずっと魚っぽい体型をしています。さて、10年ほど前に研究を始めたゲンゲ類は、最近でこそ水族館などで見られることができるようになりましたが、分類が難しいためなのか、地味すぎるのかあんまり積極的に展示されていこかったマイナーな魚でもあります。

ではなぜそのマイナーなグループのゲンゲ類を研究されようと思われたのですか?

大学院が終わる頃、それまで研究していたアイナメ類の研究が一段落つきました。そして博物館に就職できたのですが、その時にもっと分類学に貢献できる難しい魚類を研究しようと思いました。最初の年に調査船に乗る機会に恵まれ、その時に名前のわからないゲンゲ類が大量に捕れました。そこから研究を始めだんだん研究にはまっていったんです。わからないことがこんなにあるのだと実感し、このことがきっかけでゲンゲ類の専門家になろうと思いました。やればやるほど新しい発見があることが魅力的でしたね。

ゲンゲ類は体色も地味で、形もさほど面白くもありません、それであまり多くの研究者も研究対象として魅力を感じなかったのかも知れません。しかし、人気のない魚にも目を向けてしっかり研究していくことも大事なのです。水産研究所の人も名前がつかない種が沢山とれるので、少々困っていたのも理由1つです。ゲンゲ類の研究は分類学だけではなく水産学にも役立つものになると直感しました。

ゲンゲ類のことについて基本的なことを教えていただきますか。ゲンゲ類は何種いるのでしょうか?また先生が発見した種もあるんですか?

世界に270種ぐらいいると確定されています。これからまだまだ新種が見つかると思うので数年先にはもっと多くなっているかもしれませんね。

私が発見したゲンゲの新種は5種ですが、種より上の単位の親属も3つ発見しています。ゲンゲ類は冷たいところを好む魚です。例えばベーリング海、アイスランド周り、さらに南極海にも生息します。冷たい海や深海でした魚であると考えられています。

それでは研究に必要な標本の収集はどのように行っているのですか?

一番私がよく利用させてもらうものは調査船です。いわゆる漁業調査船ですね。これは水産研究所などに所属している船で、タラやカニなどといった水産有用種の資源量調査を毎年各地で調べています。乗船して、有用種以外のものを分けてもらっています。詳しく調べるとその中には新種や珍しいものが結構います。

採取調査は年間にどれほど行かれますか?

年に数回です。春や秋の調査に乗せてもらうことが多いです。調査船も一年中資源量調査をしているわけではないので、いつでも利用させてもらうわけではないのです。

そのほかに大学の調査船に乗せてもらう場合もあります。

大学の調査船は水産研究所とは違った目的で調査を行います。これまで他の船が調査したことがない場所にも行って網を曳きます。いろいろな研究機関のさまざまな専門分野の研究者が共同で調査します。採取物は配分しますが、ゲンゲ類は競争相手がいないのでだいたい私が研究用に持ちかえります。

1回の調査で、どれぐらいの量がとれるんですか?

それは調査によってまちまちです。ただ私の専門はゲンゲ類ですが、私は博物館の職員でもあります。だから自分の研究材料だけではなく、博物館や世界の魚類研究者にとってよいと思われる研究材料は出来るだけ多く持ち帰り、博物館のコレクションにします。

標本が博物館に保管されるということは、その博物館だけの所有物になったという意味ではありません。標本は博物館に保管されることで人類の共通財産なるんです。1週間の短い調査でも、ダンボールに10箱とか20箱とかの分量にすぐになります。

採集される魚のサイズは大小さまざまです。小さくて、すぐに壊れそうな柔らかい魚は船上で標本を作ります。そうでないものは冷凍して博物館に持ち帰り、ゆっくり丁寧に標本をつくります。

深海性のゲンゲ類の中には体がブヨブヨの寒天質のものがいます。それを不用意に冷凍すると、皮が破れてボロボロの標本しか残せません。

深海性のゲンゲ類の良い状態の標本を作るためには、船上でホルマリンにつけて固定する必要があります。

分類学では状態が良い標本が残せるかどうかで成果がずいぶんと変わってきますので、標本作りはとても大切です。

次に作ったその標本をどのように活用するのかを教えていただけますか?

一番は研究資料としての利用です。すでに知られている種でも沢山の標本を残しておき、すぐに調べられる状態にしておくことが、分類学には大切なことなのです。

また標本をじっくり観察すれば魚がたどってきた進化の歴史がわかります。

さらに標本は教育や展示などにも利用されます。

まず、教育ですが、例えばハゼ展の開催と重なった時期に、国立科学博物館では学生を対象にした深海魚の分類に関する勉強会を主催しました。研究者以外あまり知られていませんが、当館には世界でも有数の深海魚のコレクションがあります。その標本はまだ十分に研究されていないので、将来魚類研究者になりたいという学生を招待して、研究のやり方を教授したり、海外から深海魚研究者の第1人者を招待して、参加した学生に世界の分類学に触れさせるような機会を設けました。

あと展示です。標本は剥製などに利用されます。

また展示物の手法の違いですが、剥製の代わりにプラスティネーションという方法があります。水分をプラスチック樹脂におきかえるという技術ですが、コストなどの問題もありますのであまり当館では普及していません。

標本の重要性やデータの活用についてお聞かせ下さい。

標本は古くなったから捨てたり交換するというものではありません。逆に年月がたてば価値がでてきます。国立科学博物館では明治時代の標本を今も管理収蔵しています。標本は増えるばかりなので、保管場所が手狭になるだろうと不安を感じる人もいるかも知れません。また、できる限りデータをデジタルでとって保存し、標本そのものは捨ててしまえばいいと極端なことをいう人もいますが、実はそうではないんです。

実際、時代が違うと取り出せる情報に差がでてきます。例えば脊髄骨数を数えるにしても、軟エックス線撮影装置がない時代には解剖をするしか研究の手段がはありませんでした。貴重な標本では解剖そのものができない場合もあったことでしょう。現在では軟エックス線が普及していますし、それを改良して、より内部の構造を観察しやすくしたCTスキャン装置も大きな研究機関では導入が始まりましたので、取り出せる情報は数年前とは格段にちがうのです。

CTスキャン装置を使えば解剖をしなくても骨の縫合線などの形もわかるようになります。繰り返しますが技術の進歩によって標本から抽出できるデータもかわってきます。現時点での技術でデータを全部とったとし、それを捨ててしまうとその後から知りえる情報もとれなくなってしまう危険性がありますね。その理由から標本を将来にわたって保存し管理していくことを、私は非常に重要なことと考えています。

場所がもったいないからという理由で捨ててしまったり、手狭だからという理由で捨てしまったりというのはだめなんですね。

標本はその種が生息していた証拠という視点もわすれないで下さい。

標本が多数が集まるとわかることがあります。現在多くの研究機関で基本データベースを作っていますが、上手く利用すれば特定の地域の魚類相などがすぐにわかります。あと季節的な出現なども。。

図鑑などに深海魚の全長が何メートルから何メートルと書いてありますね。あれも標本の情報がなければ知ることができないのです。生息水深というのも標本からわかる重要なデータです。標本を数多く残せば残すほど正確な生息水深度がわかってきますので、深海魚の研究には標本はさらに大切なものなのです。

標本データベースを利用すれば魚類と生息環境との関係も明らかになってきます。いろんな環境条件が先にわかれば、調査をしなくても、この場所にはその種がいるに違いないと予測することができるようになるのでしょう。博物館がこれらの情報を提供するこが将来的にできれば理想的ですね。

国立科学博物館では研究プロジェクトとして「深海性動物相の解明と海洋生態系保護に関する基礎研究」を行っています。これまで東北太平洋岸、駿河湾、土佐湾、南西諸島調査してきました。現在は日本海を調査しています。

日本海でこの研究プロジェクトはいちおう終わりですが、現在までいろんなことがわかってきてきました。少し先の話になりますが、深海魚についても先ほどの予測みたいなことにつなげられればと思っています。

標本は人類の共有財産、将来にわたって保存・管理していくことは重要なことだ。またデータを蓄積 し解析することで生物の進化や分類学の研究にも大きく影響を与える。ここでは、研究に関わる様々 な標本資料がどのように活用されているのかをお聞きし、先生が関われているプロジェクトについて もお聞きしていく。

その他の研究や活動などがあれば教えて下さい。

博物館で現在進行しているものは先ほど紹介した「深海性動物相の解明と海洋生態系保護に関する基礎研究」がありますが、そのほかに、独自に外部資金の科学研究費の分担研究者としてロシア極東域の魚類調査や、中国やベトナムの魚類調査などもしました。

そのほかにも、いろんなところに誘われていくというのもありますね。

中でも10年以上前行った、ロシアの極東域の調査は私にとってゲンゲ類の研究の視野を広げる大切なものでした。

この数十年で劇的に変化した国のひとつはロシアだと思います。ソ連時代には簡単に訪問することすらできませんでした。私が北海道大学とロシア科学アカデミーの共同調査に参加させてもらってはじめて調査で入ったロシアの地はマガダン市でした。オホーツク海の最北端に位置し、都市であるにも関わらす観光客にまったく出会わない不思議な場所でした。私はマガダン市周辺で浅海性魚類相の調査を多くの研究者たちと行いましたが、多くのロシア人研究者の友人を得て、現在にいたるまで共同研究を続けています。 私がこのロシア調査に参加できた理由のひとつはゲンゲの専門家ということでした。北方系の魚を調査する場合にはゲンゲというのはとても重要なグループでしたので。

ここからは研究に使う標本の種類について具体的にお聞かせください。

液浸標本

液浸標本は魚類標本を保存する場合に最も一般的なものです。

保管にはガラス製の容器が使用されます。

なぜガラスの瓶が使用されているのかですが、耐久性で最も信頼が高いところが主な理由です。標本を液に漬けて保存しなければならないので、容器がすぐに壊れるというは致命的でもあるわけです。 ヨーロッパの博物館には300~400年ももっている瓶があります。陶器のツボも良さそうですが、中身が確認できないので少々不便ですね。

後の話につながりますが、フタの密閉性が高いことも重要なポイントになります。また液浸標本にはアルコールやホルマリンなどの保存液が使用われます。保存液を変えるのには、いろいろな理由があると思いますが、なにより価格が大きくと思います。アルコールは値段が高くつきます。それとフタがしっかりした容器でないとすぐに蒸発してしまいます。

管理が難しいのです。

ホルマリンはアルコールに比べると安価で、市販されている液体を10%にして使います。だだし劇薬で毒物なので、人体には非常に悪く、その意味で取り扱いが難しいといます。設備の整った研究所などの施設でないときちんと保管できません。

また、本来ホルマリンは保存液ではなくて固定液なので、その中に標本を長時間入れておくことは標本にとって良くありません。骨などが壊れていきますので、保存液として使うのはできるだけ避けるべきで、保存液がないよりはましという程度で保存液として利用される場合があるというのが本当のところです。

液浸標本で保存することのメリットですが、魚は水生動物なので液浸標本に入れておくことで、より自然な状態を残せます。

剥製標本と液浸標本についてもお話ししましょう。昔は保存する薬品が今ほど身近になかったので、保存するために良い方法として剥製がありました。しかし剥製を作るためには特別な技術が必要で、上手に作ることは研究者にはできませんし、コストもかなり高いです。現在では専門の剥製業者につくってもらいますが、1体あたり数万円~数十万円かかります。博物館でさえ、保管用に剥製を作っていたらいくらお金があってもたりません。展示という皆さんに見てもらう時だけに利用するのが普通です。なお剥製は中身がありません。内蔵や骨は別に液浸標本で保存するようにしなければなりません。

瓶だと規格がきまっていて、整理もしやすいですね。剥製のように乾燥した標本だとヒレなどの壊れやすい部分が外に飛び出ているので、保存が簡単ではありません。

染色透明標本(写真B参照)

染色透明標本ですが、分類に必要な骨の形を観察するために作ります。骨の形は分類にも役立ちますが、類縁関係や進化を推定する際にも大切な特徴です。染色透明標本の技術がなかった昔は、筋肉を剥がして骨を観察していました。しかし、この方法ですと小さな骨を見逃してしまう危険があります。透明化の方法ですが、トリプシンという酵素で筋肉を溶かします。トリプシンは骨までは溶かしませんので、骨は残って見えるというわけです。硬骨は半透明なので、観察しやすくするためにアリザリンレッドという薬品をつかって赤く染色します。軟骨はアルシアンブルーという薬品をつかって青く染めます。2種類の染色液を使うと青と赤のきれいな透明標本ができあがります。

(写真B参照)

軟エックス線像(写真A参照)やCTスキャン像について

軟エックス線像とCTスキャン像はエックス線を使うということで基本的には同じですが、形態の見え方がかなり違います。軟エックス線は2次元で観察できる骨の数などを数えるのに向いています。CTスキャンは3次元で観察できるようにしたもので、いろいろな角度から骨を観察できる。私が研究しているゲンゲ類はヒレを構成する鰭条(きじょう)がたいへん観察しにくく、基本的に必ず軟エックス線を撮影して使います。CTスキャンは、解剖ができない貴重な標本から、骨の特徴を引き出す際に利用しますが、軟エックス線に比べると時間や手間がかかります。

DNA標本

DNA標本はDNAを読むために生鮮状態の標本から取りだした小さい肉片のことです。進化学や分類学だけでなく、生態学などの研究にはかかせません。

研究者にとって標本の持つ価値とは

第1番は証拠です。

再現性がないと科学ではありません。 標本さえ残っていれば、先人の残した仕事を客観的に再評価できます。分類学も日進月歩ですので、10年前や20年前には1種類だと思われていたものが、現在2ないしは3種類にわけられている場合などもよくある話です。このような場場合、標本が残っていなければ、先人の研究した種類がなんだったかのがわからなくなってしまいます。先人が種類を勘違いしていたということも起こりえる問題で、標本がすべてを解決してくれます。

証拠を残すことは研究者としての一つの義務と思います。

将来どのように利用できる予想がつかないからこそ、標本を残していくことが大切なのです。

先生が影響を受けた本などありましたらお聞かせいただけますか。また研究者を目指す方にアドバイスをいただければと思います。

いくつか本がありますが、影響を受けた本のひとつでお勧めしたいのは内田 恵太郎博士の「稚魚を求めて-ある研究自叙伝-」です。

稚魚について書かれた本です。稚魚は親魚とは違った形をしており、生態も面白いものが多いです。ウナギのレプトセファルス幼生は有名な稚魚ですね。この本は高校生のころに夢中になってに読みました。 この本は私だけではなく同年代の魚類研究者に大きな影響を与えています。研究者を目指すのは本に出会うことも一つの大きなきっかけになるのだと感じています。私は生きものを飼ったり魚の図鑑を見るのが好きな少年でした。小学校までは将来は研究者になりたいと文集などに書いていました。研究者になれるかどうかは運不運がありますが、まずは好きなことをずっと好きでいられるような環境が重要ないと前に進みません。もちろん食べていかなくてはいけないので、研究者になったらすべて幸せということではないですよ。研究以外の仕事も研究と同じくらいしなければいけないですし。

最後に先生の研究のアピールについてあれば

ゲンゲという魚はまだ認知度に低い魚です。これから多くの方に知ってもらって身近な魚になるように、いろんなところで話や執筆をしたいと思います。

どうも長時間のインタビューにご協力いただき心よりお礼申し上げます。

今回ご紹介した篠原現人先生はじめ国立科学博物館(上野)では先生方が展示解説を行うディスカバリートークが毎週行われています。是非国立科学博物館に行かれる際には事前にチェックして出かけられることをオススメします。

科学に関する様々なことが身近に感じられるはず。

詳しい日程や内容については国立科学博物館のホームページにてご確認ください。

コメント