INFOMATIO

Welcome to our SITE.

Activity overview

1.活動の概要

1-1 多様性生物希少標本ネットワーク とは

標本は単なる学術的に必要な個体の 保存物という観点だけでなく、標本 の美しさや標本の存在する意義を再認識しその重要性を広めるために必 要なネットワークの構築と公開を目 指す。

そして標本を通し自然保護の意識を広めるために活動を行います。

1-2 標本を使った活動の概要

1 “標本ナビ”サイト運営

絶滅・絶滅危惧生物の標本情報のアーカイブ 博物館などで行われる企画展のアーカイブ

2 芸術系大学などと連携し新しいメディア表現への試み

3 標本写真を記録的な写真から芸術性のある写真に

1-3 活動の意義

忘れられている標本の発掘と再評価

標本を通し自然保護活動と啓蒙を行う博物館などを活性化標本とメディアアートのコラボレーション による新しい展示の提案

Role in activity

2.活動の役割

2-1”多様性生物希少標本ネットワーク”の役割

絶滅・絶滅危惧生物の存在を広める絶滅・絶滅危惧生物の写真を見ることができる

標本情報をアーカイブ化しインターネットに公開博物館で行われている企画展から希少な標本を知る

2-2 絶滅・絶滅危惧生物とメディアアートとのコラボレーション

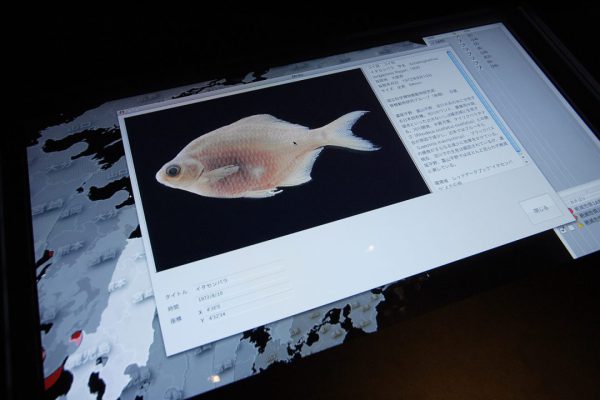

東京工芸大学 野口靖氏のメディアアートによる新しい展示展開

標本の時空間情報を立体化し展開

日本未来館にて

野口靖 教授

(東京工芸大学 芸術学部 インタラクティブメディア学)

インタラクティブ制作

協力:国立科学博物館

多様性生物希少標本ネットワーク (http://hyouhon.jp/)

c-locソフトウェアは、3Dの時空間マップ上に、時間情報と地理情報を 持ったデータ(テキスト、画像、サウンド、動画)をダイナミックに表示 するソフトウェア。

このソフトウェアを活用し、地域の歴史や考古学、人類学、 生物学などのデータを効果的にプレゼンテーションすることが可能になる。

今回の展示では、東京国立科学博物館及び多様性生物希少標本ネット ワークの協力のもと、非常に貴重な魚類の絶滅危惧種の写真を掲載した 時空間マップを作成。日本社会の発展と背中合わせである絶滅 危惧種の地域分布の変遷を、読み取ることができる。

2-3 博物館企画展をアーカイブする意義

常設展では見られない希少な標本が見られる 多くの絶滅・絶滅危惧生物が展示され解説されている

活動における役割

3 絶滅・絶滅危惧標本のアーカイブ

3 レッドデータ カテゴリー概要

●哺乳類

哺乳類の評価対象種 在来種 180種

絶滅危惧種 42種

●日本産汽水・淡水魚類

評価対象種として、絶滅危惧種 約400種

絶滅危惧種 144種

●昆虫類

昆虫類の評価対象種 約30,000種

絶滅危惧種 239種

●貝類

貝類の評価対象種 約1,100種

絶滅危惧種 377種

●植物(維管束植物)

植物の評価対象種 約7000種

絶滅危惧種 1700種

●植物II (維管束植物以外)

植物の評価対象種 約24800種

絶滅危惧種 463種

●「絶滅(EX)」

我が国ではすでに絶滅したと考えられる種

●「野生絶滅(EW)」

飼育・栽培下でのみ存続している種 <絶滅危惧=絶滅のおそれのある種>

●「絶滅危惧類(CR+EN)」

絶滅の危機に瀕している種

○「絶滅危惧IA類(CR) ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種 ○「絶滅危惧IB類(EN)

IA類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い種

●「絶滅危惧II類(VU)」

絶滅の危険が増大している種

●「準絶滅危惧(NT)」

現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては

「絶滅危惧」に移行する可能性のある種

●「情報不足(DD)」

評価するだけの情報が不足している種

●付属資料「絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)」

地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの

環境省 生物多様性情報システム レッドデータリストカテゴリー概要より引用

これらの情報をもとに活動を進めていく

アーカイブ事例

哺乳類 絶滅(EX) ニホンオオカミ

ネコ目 イヌ科

ニホンオオカミ 学名 Canis lupus hodophilax

国立科学博物館 上野館 収蔵

オオカミ(Canis lupus)の小型の亜種で、本州、九州、四国の山地に生息していたらしいが、1905年1月に奈良県鷲家口で捕獲された若いオスを最後に本亜種と確認できる個体の記録はない。この後まもなく絶滅したと考えられる。

オオカミのもっとも小型の亜種の一つで、とくに四肢と耳が短い。ほかに前腕下部前面に暗色の縦斑があること、頭骨は聴胞の低いことなどが特徴とされる。頭胴長95~114cm、尾長30cm、耳長80~81mm、頭骨全長186~235mm。古記録から推定された頭胴長は81.2~111.5cm、尾長30.3~41cm。

本州の各地方、四国、九州に過去の分布情報がある。

魚類 絶滅危惧(CR) ウシモツゴ

コイ目 コイ科 ウシモツゴ 学名 Pseudorasbora pumila subsp.

採取地 三重県 採取年月日 1996年10月サイズ 全長 48mm

国立科学博物館動物研究部 脊椎動物研究グループ(魚類) 収蔵

未記載ではあるがPseudorasbora pumilaの1亜種で日本固有。本亜種の模式亜種にシナイモツゴ(P. p. pumila)がある。かつては濃尾平野一帯に広く分布していたが、近年では主生息地である池沼の荒廃、消失およびオオクチバス(Micropterus salmoides)、ブルーギル(Lepomis macrochirus)など捕食者の侵入によって激減している。本亜種の存続を図るためには、原生息地の保全と外来種の侵入防止、除去が望まれる。

オス(全長60~70mm)の方がメス(全長50~60mm)よりも大型に成長する。縦列鱗数は32~35、側線有孔鱗は前方の3~5枚に限られる。体側に1本の黒色縦帯を備えるが、オスは成熟すると不明瞭になる。また、成熟したオスは体色全体が黒ずみ、頭部に追星が発現し、メスでは腹部の黄色みが強くなる。

本亜種は、成長につれて体側の黒色縦帯が不鮮明になることで別亜種のシナイモツゴと、また側線が不完全であることによりモツゴ(P. parva)とそれぞれ区別される。

環境省 レッドデータブック”ウシモツゴ” より引用

鳥類 絶滅(EX) キタタキ

キツツキ目 キツツキ科

キタタキ 学名 Dryocopus javensis richardsi

サイズ 全長 370mm (参考)

クマゲラ(D. martius)に似た大型のキツツキで、対馬の個体群は絶滅したと考えられる。1920年に採集されたものが最後の標本である。自然林の減少が絶滅の主要な要因であったことは疑いなく、ほかに薬用や標本のための乱獲も絶滅へ拍車をかけたと思われる。朝鮮半島では少数のつがいが繁殖している。

全長約48cm。クマゲラとほぼ同大、同型のキツツキ。オスは頭上、冠羽、顎線が鮮赤色で、腰と腹と下雨覆は白く、初列風切羽の先端も白く、その他は黒色である。メスは頭上、冠羽、顎線が赤くなく、頭部全体が黒い。ただし、他の亜種ではメスの後頭部は赤いが、どの亜種もメスは赤色の顎線を欠く。近似種のクマゲラは腰と腹が黒く、雌雄とも赤色の顎線がない。

対馬(絶滅)と朝鮮半島に留鳥として分布する。種キタタキ(Dryocopus javensis)は、ミャンマーおよび中国西南部(四川省、雲南省)からベトナム、マレー半島、大スンダ列島、ボルネオ、フィリピンまで分布し、インドに隔離分布する。対馬と朝鮮に分布する本亜種は、種の最北の隔離個体群である。

維管束植物 絶滅(EX)

コウヨウザンカツラ

シダ植物・ヒカゲノカズラ科

コウヨウザンカズラ 学名 Lycopodium cunninghamiodes

採取地 鹿児島県 採取年月日 1966年4月3日

サイズ 全長 左 6cm 右 20cm

国立科学博物館 植物研究部 収蔵標本

樹幹に着生し、下垂する常緑性シダ。茎は基部で叉状に分岐し、長さ70cm前後に達する。葉は披針形、基部は茎に圧着し、長さ1.2cm前後。胞子嚢は枝の先端近くにつき、胞子葉は栄養葉より小型で、基部がやや広い。一度だけ採集されたが、その後発見されず、絶滅種と認定されている。

環境省 維管束植物レッドデータブック ”コウヨウザンカズラ” より引用