標本は人類の共有財産、将来にわたって保存・管理していくことは重要なことだ。またデータを蓄積 し解析することで生物の進化や分類学の研究にも大きく影響を与える。ここでは、研究に関わる様々 な標本資料がどのように活用されているのかをお聞きし、先生が関われているプロジェクトについて もお聞きしていく。

私たちの周りには様々な植物が生息している。しかし、私たちが観賞用や食用として意識するもの以外は、あまり目を向ける人は少ないかも知れない。ましてや「絶滅」してしまった植物の種をどれだけの人が知っているか・・・・。また絶滅が危惧されている植物も数多く存在するがどれだけの人が興味を持っているか声を聞くことは少ない。この状況を改善し絶滅危惧植物のことをより多くの方に知っていただこうと活動を行っている組織や人たちも数多くいる。その中でも、毎年、絶滅危惧植物を知ってもらおうと活動を行っているのが国立科学博物館筑波実験植物園だ。生物多様性を知る・守る・伝えるをキーワードに様々なプロジェクトを行ってきている。

今回は、昨年その中の1つ絶滅危惧植物の多様性地形図プロジェクトに関わられた、国立科学博物館植物研究部海老原淳先生にお話をうかがった。

絶滅危惧植物の多様性地形図とは絶滅危惧植物が多い地域を立体的に示しているもので、10km×10kmのメッシュの中にどれ位の絶滅危惧植物が含まれているかを高さであらわしたものだ。

現在では、国立科学博物館にて行われている企画展「日本の生物多様性とその保全 -生き物たちのバランスの中に生きる- 」では維管束植物の固有種の多い地域を立体的に示した固有種の生物多様性地形図も並べられ見ることが出来る。

また海老原淳先生は国立科学博物館にて発行している、ミルシル誌上でも国立科学博物に収蔵されている標本を再調査し、絶滅危惧植物の標本から多くのメッセージを伝えていこうとされている。

これら絶滅危惧植物についてと、国立科学博物で行われている研究などを通し標本の収集とその活用などについて語っていただいた。

まず海老原先生が所属しておられる植物研究部についてお聞かせ下さい?

まず植物研究部ですが、科学博物館の中で植物を研究しているのが植物研究部です。いまの生物の分類体系でいうとき菌類は植物には入りませんが菌類の研究者も含んでいます。いってみれば動物以外の生物研究をやっているのが植物研究部です。人数は植物園とあわせて17人研究者がいます。もちろん、植物研究もしていますが科学博物館ではつよい分類の研究。それからその生物多様性をキーワードに研究と活動を行っています。

先生の行っているシダの研究について具体的にはどのような研究をされているのかお聞かせ下さい。

私はもともと研究を始める前から植物に興味がありました。植物の中でもシダがおもしろいと感じていました。おもしろさにも様々な感じ方があると思いますが、一見同じように見えるものでも、その中にいろんな種類があるということに魅力を感じていて植物の中でも特にシダの研究をやってみたいと考えるようになりました。

大学の卒業研究のときから植物の分類の研究をしています。昔の植物の分類といえば形態だけで分けるのが普通だったんですが、いまでは形態だけで出来ることは限界があります。現在の分類学では、従来の形態ではわからなかったことを遺伝子情報などをつかって見直していくことが多いわけです。私も遺伝子情報を使う分子系統学をつかってシダの研究を行っているわけです。

その結果従来からいわれていた分類がくつがえされて、いまは新しい解析の結果に基づいて検証しているわけです。

分類の研究では種の雑種交雑など倍数性の解析などについても行っているんですか?

はい、始めからそのような複雑なところから入ったわけではなくて、すごく普通の分類を分子系統学から見直そうとスタートしました。実際そのようなことをやっていく過程で、何かこの植物は普通じゃないというのが見つかってくるわけです。それは普通に分子系統学のはんちゅうでは片付かないわけです。もっといろいろ倍数性を調べてあげたり、様々な手法を組み合わせてより丁寧に調べていかないと本当の生きている姿がわかってきません。私の場合は植物の中でもハイホラゴケというのをつかって、いわゆる網目状進化という現象を解き明かす研究をしていたわけです。

普通生物の進化というのは、どんどん枝分かれしていく系統樹をつくります。枝が分かれるだけで枝がくっつくことは普通ありません。しかし、植物の進化の過程で、枝がくっつくことが特に植物の中では考えられています。くっつくというのは具体的にはどのようなものかというと雑種が出来るということです。雑種が出来て終わってしまえばそこで終わりです。しかし、そこから子供が出来、あとに引き継がれていくということがあると、さきほどいった網目状進化というのがおきて非常に複雑な関係になっていくことがあります。

これはまさに進化が網目状に伸びていくということですね。

さきほどお話が出た、形態学的な分類の限界についてですが、例えば全部の生物が枝分かれをしていけばたしかに形態だけでわかるかも知れません。しかし、先ほどいったように実際は網目状になっていたり、たんなる枝分かれではなくて組み合わせですね。その組み合わせを見抜くにはやはり形態だけでは難しく、どのような組み合わせで出来ているのかを遺伝子レベルから解析しその情報から読み取る必要があるわけです。

ハイホラゴケはわりと薄暗い岩の上や洞穴の辺りに生息しているコケのようなシダです。

分布は、ほぼ日本全国にみられます。サイズも大きなものから小さなものまで様々な形をしています。図鑑に従って見れば、葉が何cmであればハイホラゴケとすると書いてありますが、実際はそこに当てはまらないものもあります。形だけで見分けるには難しい植物です。それには何か裏があるに違いないと考えました。種類も単純に枝分かれした4つの種類があるわけではなくて、何か特別な関係があり、そこに複雑な実態があるのではと丁寧に調べているわけです。

ハイホラゴケの研究にはどれほどの標本を調べられたんですか?

このときはいろんな標本庫に入って2000点ほど調べています、例えば、国内ではたくさんの標本を持っている東大、京大、国立科学博物館のですね、それらはすべて調べましたし、それ以外にも標本を調べ2000点以上の標本を調べそこからどのような形をしているのがどこにいるのかとういうのを調べて、このような形はこの地域にありますというのをまとめました。

そのように研究に必要な標本はどのように収集されているかを教えて下さい。

国立科学博物館にはたくさんの標本があります。100年以上もの長い時間をかけて集められています。その標本が入ってくる過程はいろいろあります。まず初めは、われわれ研究者自身が研究用に集めてくるものです。数としては限られてしまいます。1人が1年間に集められるのはたかがしれていますし、収集だけが仕事ではありません。ですからそれ以外に外部から多くの標本を寄贈していただいているわけです。どういった方に寄贈されていうかということですが、それは、おもに植物に詳しいアマチュア研究家の皆さんなどからです。ほかの生物もそうだと思いますが、そのような人達に寄贈していただくものがかなりの数あります。あとは、科学博物館として集めているのではなくて、他の博物館や標本庫との標本の交換をする仕組みが植物にはあります。国内に限らず海外のものも交換しています。台湾や中国、ヨーロッパなどからたくさんの標本が送られてきます。当然それらは採取しにくい標本ですので非常に貴重な標本ということになります。

もらうだけではなくて、かわりにこちらの標本も返してあげる。いわゆる標本の交換ですね。このような習慣がありますので研究につかえる標本が世界から集まってくるわけです。あるいは、国内の博物館にもありますね。

いま交換の話をしましたが、閉鎖した博物館などのまとまったコレクションをまるごと吸収することも最近では増えていています。

国立科学博物館植物研究部に集まった標本から新たな発見などもあるんですか。

個々のコレクションの中から、いまこれがと申し上げるというのは難しいですが、標本の数はとても大事です。もちろん質も重要ですが、まずは数が重要になります。先ほどお話したハイバラゴケの形態もすごく大きなものから小さなものまであるということも多くの標本があってわかることです。例えば特徴の違う4枚の標本しかなかったら4種にわけられるのかもしれませんが、例えば標本を100枚、1000枚並べた時に同じものの区別がつくかわからないですね。また分布図を描くときにも点が2,3個だと正確な分布はわかりません。しかし1000個あればどこに分布しているかがわかります。そのように、「数」は大事で多くのコレクションが集まってくるというのは様々な研究に役立っています。

私の行っている、この研究ですが、実はやり始めたのは、大学院のときからで国立科学博物館に入る前です。その後も非常に多くの標本を使って解析をして分布をきれいになおすことが出来ました。

しかし、この分布が何を示すのかわからなかったんです。しかし、再度位置情報を調べてみると、それぞれの関係が見えてくるんです。最初は見えなかったもがより分布の精度をまし、今度は、再度標本を見直すと形態をみただけでどの種にあたるのかがわかるようになります。

例えばこの形は日本海岸に多いとか太平洋側に多いとかというのがわかります。それは多くの標本をみないとこのような傾向は見えてはきません。標本が1つでは気づけないことです、多くの標本を調べることでわかるようになります。私の研究でもたくさん標本を使って調べた結果、ハイホラゴケについて詳しくまとめることが出来ました。これも標本から恩恵を受けることが出来たということです。

研究者は新種を発見しているんじゃないかとかと考えている人もいると思いますが。

新種というのは分類学の世界や一般の人にもわかりやすい例ですが、新種が見つかることは、もちろん価値のある研究だと思います。しかし、それだけがすべてではありません、私たちがやっているのは新種を見つけるというのも1つの仕事ですが、生物の系統関係やあるいは先ほどもいいましたが、植物のぐちゃぐちゃに見える交雑した関係も実は意味のあったまとまりになっている、その実態を明らかにすることが大きな仕事です。

分類学者は以前新種をかくことが重要であるときもありましたが、今は、むしろ新種をかくということよりはそれらの生きている実態を明らかにすることに移行しつつあるのではないかと思っています。

そのような地道な研究が新しい解明につながっていきます。

少し話がとんでしましますが、国立科学博物館では、生物多様性の保全が重要なテーマになっていますね。このテーマの中には現在わかっている種だけを保全すればよいというわけではありません。解明されていない見かけではわからないものも守っていかなければならない、見かけの種だけではなくて、生物の本当の姿を1つずつ明らかにしていかないと守ることも出来ません。

まずは守るために知ること、まず知るということがわれわれは重要です。

標本は実際にどのようにつかわれていますか?

単純にシダの場合はどこに生息しているかということで使っています。しかし標本は様々な情報を含んでいることがあります。私はシダを扱っているので、花はついていませんが、シダの場合胞子がついています。胞子の形を顕微鏡でみてあげると、そのシダが雑種なのか雑種じゃないかという区別が出来ます。雑種というのは、普通子供が出来ませんから胞子もぐちゃぐちゃな形をしていて、発芽できるような形になっていません。増えるものはきれいな胞子の形になっているんです。標本から胞子をとるというのはすぐ出来ますので、きちんと顕微鏡をみればそのような情報をみることが出来、単純に形の話だけではなくて、こまかな情報が得られるんです。

標本は大事だということです。ただどうしても生きているものにくらべると情報料は劣るわけです。私も研究していく上で生きているものをあつかわなくてはいけません。標本だけではさきほどのような複雑なことを解き明かすことが出来ません。一度現地に生息している実物をみて、生えている状態をみないと出来ない解析方法もありますから、解析をしてその結果複雑な関係がわかる、そして情報を見直すとどこに生えているのかといった分布やパターンをみることが出来ます。生きているものはいつか死んでしまうので半永久に保存が出来る標本は重要になってきます。ただ研究にいたっては、生きているものと死んでいる標本をくみあわせて効果的な研究が出来るということです。

標本庫の中にあるだけではなかなか出来ないということ、生きているものを使いつつ標本も足す、そのことで質の高い研究が出来るわけです。

どのように標本が集まっているかをお聞きしましたが、実際に国立科学博物館ではどれぐらいの標本点数がありますか?

植物研究部では150万点ほどでしょうか。植物の中でも様々な分類群があるんですけれどもわれわれが管理している維管束植物(種子植物・シダ植物)は100万点ほどです。

それらの情報はすべてデータベース化されているんですか?

もちろんすべての情報がデータベース化されていることが理想ですが、もともと歴史のある標本庫というのは、オープンしたときからデータを入れていくわけではありません。開館当初からやればいいんですが、さすがに明治時代からは出来ません。あとから追加して入力していくわけです。しかし、あまりにも点数が多くデータベース化は2割程度です。今後もそれは続けて追加していかなければいけません。

最近では、インターネット上で国立科学博物館のデータベースが公開されています。

植物も遅れていましたがようやくデータベースが公開されました。2割ぐらいのデータが入っています14万5千点ぐらいです。なるべくつかってもらうために文字だけではなく大体の情報がわかる程度の画像がみられるようになっています。

最近では、インターネット上で国立科学博物館のデータベースが公開されています。植物も遅れていましたがようやくデータベースが公開されました。2割ぐらいのデータが入っています14万5千点ぐらいです。なるべくつかってもらうために文字だけではなく大体の情報がわかる程度の画像がみられるようになっています。収蔵庫にあるだけでは役に立たないですが、このように公開することで、まだまだ改良点はありますが、データベースを多くの方がみることも出来ます。

このようなデータベース化により問題になるのは産地の情報です。あまり隠しすぎるのもよくないのでそのへんのバランスが難しいですね。このデータベースでは、市町村レベルまでにとどめています、あまり警戒しすぎると公開出来なくなってしまうので影響のないレベルでと考えています。

植物の分布図を描くときにも点が2、3個だと正確な分布はわからない。そのためには多くの標本の データ必要だ。多くの標本のデータが植物の分布や解明につながっていく。そのように標本の数は重 要で多くのコレクションの収集が様々な研究に役立っている。ここでは、多くの収集された標本から 何が解明されているかをお聞きしていこう。

ここからは先生が以前、国立科学博物館が発行しているミルシル誌(2009年7月(第4)号P20)で絶滅植物について執筆された「地球上から消えた植物」という記事についてお話をお聞かせ下さい。

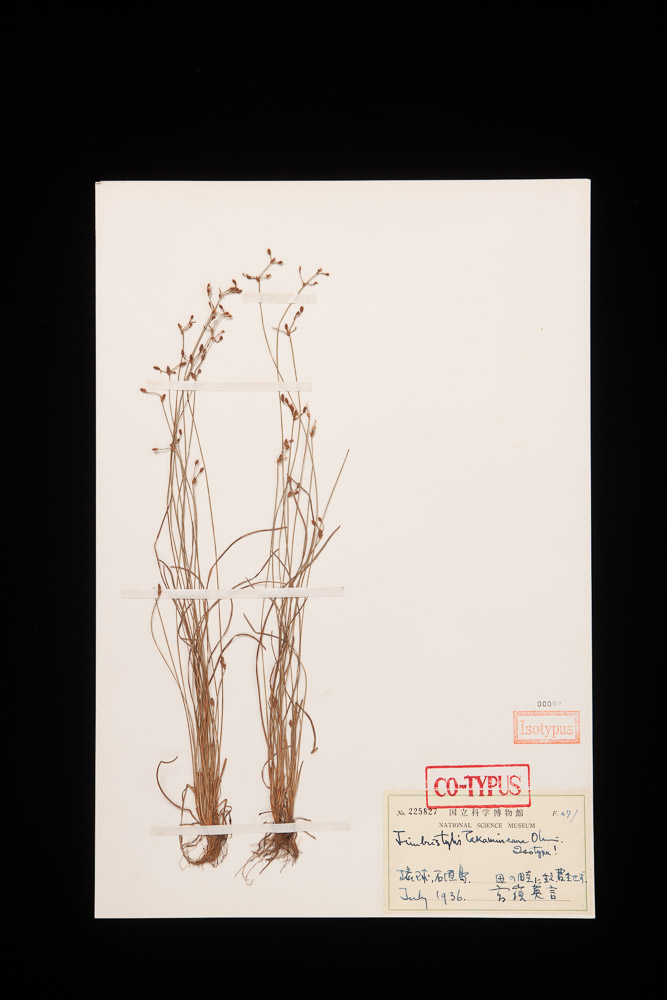

これは「標本の世界」という連載記事の中で、研究員が順番に何かおもしろい標本を選んで紹介するという連載記事なんです。私が何かをかこうと思ったときに、昨年貴重な標本が入っている絶滅危惧植物のデータベースをつくっていました。その過程で貴重な標本が入っていることがわかりました。漠然とはわかっていましたがデータベース化を行うことで何が何点は入っていているかという具体的なことがわかるようになりました。

絶滅した植物が何点含まれているかということが、それまでははっきりと把握されていなかったわけです。データベースが出来て、実際に洗い出しを行うと、絶滅した植物がどれだけ入っているかがわかるようになりました。その情報もあって是非紹介出来ないかと思い、私の担当のときに紹介したわけです。

記事では絶滅33種のうち日本の固有種が10種、そのうち科学博物館では4種類の標本があったということがかかれています。それ以外にもわかったことがあるんですか?

標本をみると、絶滅した植物ですが、多く収められている種があることがわかったんです。もともと少ない種で絶滅した標本が1点しかなかったということではなく、絶滅した標本が10点以上もあることがわかったんです。タカノホシクサ等もそうですね。

ここから見えてくるのは、採取した当時には多く生息していたことがわかると思います。珍しいからたくさんとったものもあるんですが、それでも数えられるくらいのものがあったということです。もしかしたら誰も絶滅することを予測出来なかった普通の種だったのだと考えられます。

普通にたくさん生えていているものを採取しコレクションされた標本に入っている。しかしたくさんあったはずなのに現在では絶滅してしまったと思うのが普通ではないでしょうか。それを私自身このデータをまとめて感じました。その点も訴えたいと思い記事をかきました。

人間が関係したために絶滅したのが原因なんでしょうか?

直接的、間接的であれ影響はあると思います。

また最近感じていることですが絶滅危惧種という言葉が一般の方にも浸透し、ダムをつくるときや環境アセスメントをつくるときに利用される機会も多くなっていると思います。

しかし環境省から出ているレッドデータリストの中には、日本固有種で絶滅・絶滅危惧種になっているものと、そうではなく世界に多く分布していて、日本にも生息し絶滅危惧種になっているものを分けて考える必要があるのではと考えています。

環境省のレッドリストに載っている絶滅危惧種は、日本国内しかみていない面があります。海外に生息している種が考慮されていないものもあります。生物には分布がありどんな生物でも分布域の端にいけば当然数は少なくまれです。世界中に広く分布していてその端が日本をかすめるように分布する種も環境省のレッドリストには記載されています。

その一方で沖縄の1箇所にしかないものも同じランクに記載されているものもあります。そのひとつひとつは区別出来ないわけです。同じランクに記載されている絶滅危惧植物でも、よりグローバルな視点に立ち日本固有種と海外にも生息する種との再評価出来れば本当の意味での絶滅危惧種になります。

そういった意味からも「地球上から消えた日本の植物」をグローバルな視点で区別していく必要があるということです。

リストをみるだけではなくて。

本当は環境省もグローバルな基準で日本のものを評価しなおすということが出来ればいいのではと思います。そのためにはたくさんの知識が必要になってくると思います。海外のどこにあるのかということを調べなければいけません。いま現実的な方法として国内だけで評価しているわけですが、本当は私たち分類学者の知識を集め世界の中ではどうなのかを解明していくことが出来るのではと考えています。

そのような知識を整理しまとめるというのが博物館の役割だとも思っています。

まず私たちがわかっていないとみなさんにお伝えできないということがありますね。

はやくグローバルな評価というのが出来るといいと思います。

そこにも関係すると思いますが、国立科学博物館植物研究部のプロジェクトで日本固有の植物をとりまとめようということを考えている最中です。

その1つ目のステップとして昨年行われた企画展「琉球の植物」のときに初めて絶滅危惧植物の多様性地形図を展示しました。

これは、昨年まとめた絶滅危惧植物のデータから最初に取り組んだプロジェクトです。絶滅危惧種は、種数でいえば2000以上ありますが、それぞれ比較的まれなものが多く、データの件数が少ないだろうということが予想されました、そしてまとめあげたのが昨年の企画展「琉球の植物」に展示した絶滅危惧植物の多様性地形図です。

これは1つのステップで、先ほどもいいましたが1つの指標にはなりますが絶対的なものではありません。

次のステップでは何に着目するかですが狭い範囲にしか分布しない種類を洗い出したい。ただ、狭い範囲に分布しているものを洗い出したいといっても漠然としすぎていてなかなか難しい。そこで日本にしかいない分布域の狭い固有種を洗い出していく方針で次のステップに取り組んだわけです。

昨年絶滅危惧植物展では、地形図とともに日本固有種の多様性ホットスポットに関する展示も詳しく解説されみることが出来ましがそれも先生のアイデアですか?

どのような結果になるかわかりませんでしたが得られたデータをみてあのような結果になったということです。

あれはあれで意味があることだと思います。特に多くの方に説明するときにもわかりやすい材料になりました、ただそれで完成というわけではなくて、より真実にせまっていく必要があります。そして今度はこのような種、より狭い範囲にしか分布していない種類がどこに多いのかをわかりやすい形でまとめていこうとしたのです。

絶滅危惧種にくらべて標本数は格段に多く1年間でまとめるのは大変だったんですけれども、データがまとまりましたので5月1日からの企画展「日本の生物多様性とその保全-生き物たちのバランスの中に生きる―」では同様の多様性地形図で公開します。

いろいろみていただければと思います。将来的には、例えば絶滅危惧種と固有種を並べその差をみることでわかってくることがあるのではないでしょうか。

固有種の計算もいろいろありますが、固有種の地形図と絶滅危惧植物の地形図の共通の地域を見ると、例えば西表島の絶滅危惧種というのは、大体は台湾に共通しているものが多いのであの辺りは山が低くなります。

北海道の礼文島になると絶滅危惧種だけれどもさらに北の地域と共通するところも多いので低くなっています。

そのようないくつかの違いはありますが、やはりおおむねの傾向としてはよくパターンが似ています。

特殊な石灰岩の山などの土壌をもつ場所の方が固有種も多いし絶滅危惧種も多いことがいえます。

先生の分類学の研究にはどれだけ標本データを集めたかが重要になってきますね。

それしかないわけです。研究のベースとなるものはそれら標本データです。また私たちのデータを活用してもらうことが多くの研究のためには必要であり重要であると考えています。ようやくそのようなデータも提供出来るようになりました。

「日本の生物多様性とその保全-生き物たちのバランスの中に生きる―」の展示について

今回の企画展のコンセプトとしては、標本の展示はそれほど多くないと思います。なるべく生態写真などを並べることでよりメッセージを伝えやすくしています。

国立科学博物館には分類学者が多く、分類学に関しては強みがあります。その点では分類学からも多く発信出来るものもあると思って取り組んでいます。コシガヤホシクサの例もそうですが、とくに種のレベルの多様性の保全というところを紹介しています。

最後に、先生からメッセージがあればお願いします。

まずいろんなものに興味を持ってほしいです。

私は自身の研究を自分でテーマを考え研究をしてきました。そのスタート地点は実際に植物をみて、その植物の見分け方がどうして難しいんだろうと考えるところからスタートしています。それで見分ける難しさは何なのかと考えた時、先ほどのような裏の隠れた実態を自分の力で解き明かしていく研究をやってきました。どのような研究でも、自分で「なぜ」と思った研究から発展させていき、解き明かしていくというのは素晴らしいことだと考えています。

例えば、植物とか動物など生物の研究、特に分類の研究というのは案外自分の手の届くところで地道にたくさんデータを集めてることが出来ればこたえが出せることが多いわけです。そのようなところに自分自身は魅力を感じるわけです。ここから研究をすすめ、そのような研究の重さを伝えられればいいなと思っています。

今後の研究や活動についてどのようなことをイメージされていますか。

研究をやりつくすことはないと思います。時間がたてば新しい技術が導入されて、昔は出来なかったことが出来るようになっているかもしれませんね。ただ生命すべてが解明されているわけではないでしょうから、やりつくすことはないと思います。

ただ私自身が最近研究をしていて強く感じることは、すごくひとつひとつの研究の内容が細かいことです。人によってはどうでもいい研究だとおもわれるかたもいるかもしれません。しかしそのような研究でも、ひとつひとつが行われなければ、絶滅危惧種がどこに多いかすらわからないわけです。

こまかな研究、地道な研究の積み重ねで全体が見えてくる。

ひとつひとつの研究をおろそかにしてはいけません。

そしてこまかな研究の成果をまとめ、そして全体を見渡すような研究へと発展させる必要があるのではと考えています。

その両方が大事です。こまかな研究を木にたとえると、木ばっかりやっていては、いまの時代、分類学の知識がすすんでいきません。自分で木(こまかな研究)をみながら森(全体を見渡す研究)もみる。そのようなとらえ方をしなければいけないと思っています。

1つの分類を調べるにしても何千というデータを調べなければいけません。

それはすごく手間がかかることは事実です。しかし、だからといってそこで終わってはいけません、いままで積み重ねてきたこと、周りの方がまとめたデータから何が見えてくるか、そのような結果から多様性地形図も出来るわけです。このように全体をまとめてどんなことがわかったのか発表することで社会に貢献していることが理解されるとおおいます。

そのような意味でも多様性地形図は全体を見ることが出来る森です。

そのようなデータの蓄積は必要ですがまだまだそろっていないとことが多いですが、その部分は今後の課題だと思います。

データをほしいという方々は多いと思います。そのような意味でも分類学者はそれらデータを出来るだけは早くとりまとめる必要があるのではないでしょうか。

そのような社会のニーズにこたえなければいけません。生物多様性の評価も何もデータがなくては出来ないのです。

———————————–

長時間のインタビューありがとうございました。

海老原淳先生が担当されました,

生物多様性地形図が国立科学博物館(上野)にて現在行われている企画展「日本の生物多様性とその保全-生き物たちのバランスの中に生きる―」でも展示されています。今回の展示では、繁殖鳥類の種数をあらわした生物多様性地形図と維管束植物種の固有種指数をあらわした生物多様性地形図が並べられ見ることが出来ます。

それぞれの展示から生物多様性を考えてはいかがでしょうか。

またインタビュー中にあった国立科学博物館の収蔵データベースは国立科学博物館のホームページから見ることが出来ます。

コメント